【導入】

「紙」という奇跡──それは人類の知恵が生み出した、文明の羽だった。

私たちが毎日のように触れている「紙」。

メモ用紙、新聞、雑誌、書籍、チラシ、契約書、ポスター──。

その存在はあまりにも身近すぎて、意識することすら少ないかもしれません。

けれど、想像してみてください。

もし、紙というものが存在しなかったら、世界は一体どんな姿になっていたでしょうか?

情報は口伝えのみ。

歴史は石に刻むか、木や革に焼きつけるか。

知識も文化も、ほんの一握りの人間しか持てない、閉ざされたものだったかもしれない。

科学も芸術も、経済も社会も──。

人類がここまでの発展を遂げることは、到底できなかったでしょう。

紙は、文明を飛躍させた「翼」だったのです。

この奇跡の素材が誕生したのは、いまから数千年前。

古代エジプトのナイル川沿いで、パピルスと呼ばれる植物から作られた一種の「書写素材」が最初でした。

けれど、それはまだ本当の意味での「紙」ではありませんでした。

人類が「紙」という形にたどり着くまでには、さらに長い年月と、幾多の試行錯誤が必要だったのです。

そして、ついに2世紀の中国。

一人の役人──蔡倫(さいりん)が、世界を変える技術を生み出しました。

布くず、麻、漁網、そして樹皮。

それらをすり潰して繊維を取り出し、水に溶き、平らに広げて乾かす。

この、今私たちが「当たり前」に知っている紙の製法を、彼は世界で初めて完成させたのです。

この小さな革命は、じわじわと世界に広がり、

やがてイスラム世界へ、ヨーロッパへ、アジア全土へと伝播していきました。

そして、15世紀。

グーテンベルクの活版印刷と出会ったことで、紙はさらに新たな使命を持ち始めます。

知識、思想、文化、商業──あらゆる情報が、紙に乗って世界を駆け巡るようになったのです。

紙はただの素材ではありません。

それは、人類が自らの歩みを刻み、未来へつないできた「メディア」そのものでした。

たとえ現代、デジタル化が進んでも、

紙の力は決して色あせることはありません。

触れる、めくる、感じる。

紙だけが持つ「体験」は、いまなお私たちに深い感動をもたらし続けています。

このブログでは、

そんな**「紙」の壮大な歴史とドラマ**を、熱を込めてたどっていきます。

かつて誰かが、未来のために紙に言葉を刻んだように──

いま、私たちも、紙の物語を次の時代へとつないでいきましょう。

▶併せて読みたい記事 記録媒体のすべて|粘土板・竹簡・パピルス・電子書籍と紙の歴史と比較でわかる“記録の王者”の正体とは?

【第1章】紙の起源|パピルスと蔡倫──文明を変えた革命の幕開け

■ ナイルの恵み──人類、初めて「書く」という翼を手に入れる

時は紀元前3000年。

世界のどこよりも早く、ナイル川流域で繁栄を極めた古代エジプト文明。

肥沃な大地、豊かな水、そして太陽の恵み──

そのすべてを受けたこの地で、人類はひとつの奇跡に出会った。

それが、「パピルス草」だった。

ナイルの岸辺に生い茂るこの植物。

その太く丈夫な茎を細かく裂き、縦横に編み、圧縮して乾燥させる。

すると、これまで石板や粘土板に頼るしかなかった人類が、

初めて「軽く」「持ち運べる」「筆記用の素材」を手に入れたのだ。

──世界で初めて、「書く」という行為が、自由を得た瞬間だった。

パピルスに記されたのは、王たちの命令、神々への祈り、

そして交易や農作物の記録。

記すことで情報は形を持ち、遠くへ、未来へと伝わる。

言葉が、「時空を超える」ための橋になった。

しかし、パピルスにも弱点はあった。

湿気に弱く、破れやすい。保存には不向き。

そして何より、ナイル川流域という限られた土地でしか生産できない。

パピルスは人類に「可能性」を示した。

だがそれは、まだ不完全な「翼」だった。

本当の飛翔は、ここからさらに、

遥か東方、別の地で起きることになる──。

▶併せて読みたい記事 パピルスとは?紙との違い・歴史・作り方・特性を新潟の印刷会社がやさしく解説【古代エジプトの書く文化】

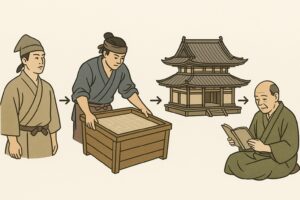

■ 東方の知恵──蔡倫(さいりん)、文明を変える挑戦

時は移り、紀元後2世紀。

舞台は東アジア最大の大帝国、後漢。

ここに、一人の役人がいた。

官僚制度の中で働く地味な存在──

しかし彼は、世界の形を変えるほどの情熱と叡智を内に秘めていた。

その名は、蔡倫(さいりん)。

当時、中国で使われていた記録媒体は主に「竹簡(ちくかん)」だった。

細い竹の板に文字を書き、それらを糸で束ねたものだ。

重く、かさばり、書ける情報量にも限りがある。

王朝の行政管理は膨大な記録を必要としており、

もはや竹簡では文明のスピードに追いつけなかった。

蔡倫は考えた。

──もっと軽く、もっと扱いやすく、もっと大量に記録できる素材はないか?

彼は試行錯誤を重ねた。

布くず、木の皮、古い漁網、麻くず……。

使い古された繊維質を細かく砕き、水に溶かす。

それを網にすくい上げ、平らに広げ、乾かす。

初めて誰かが、**「繊維を再結合させる」**という発想に辿り着いた瞬間だった。

乾きあがったそれは、信じられないほど軽く、

しなやかで、筆が滑らかに走った。

しかも、どこにでもある素材で作れる。

蔡倫の手によって生み出されたこの「紙」は、

単なる記録素材ではなかった。

それは──

文明そのものを飛躍させる「触媒」だった。

▶併せて読みたい記事 蔡倫とは|紙を発明した中国の天才発明家の歴史と世界への影響を新潟の印刷会社が解説【世界史にも登場】

■ なぜ蔡倫の紙は革命だったのか?

蔡倫の発明した製紙法がもたらしたインパクトは、想像を超えていた。

1. 圧倒的なコスト革命

パピルスや絹に比べ、はるかに安価。

これまで特権階級だけのものだった「文字」が、庶民にも開かれ始めた。

2. 扱いやすさと保存性

軽く、巻けて、運べる。しかも保存性が高い。

知識と情報が、一気に「広域流通」できるようになった。

3. イノベーションの土壌

「書く」コストが下がると、当然、

物語が、詩が、法律が、哲学が──爆発的に生み出される。

蔡倫の紙がなければ、

三国志も、唐詩も、儒教も、

ここまで後世に伝わることはなかったかもしれない。

──文明は、紙という「器」を手にして、

知識を次の時代へと、次の大陸へと、受け渡すことが可能になったのだ。

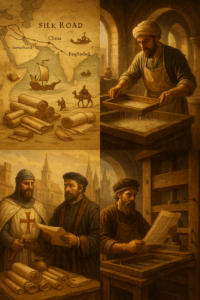

■ 紙、世界へ──運命の旅がはじまる

蔡倫の製紙技術は、中国からシルクロードを経て、

イスラム世界へと伝わる。

西暦751年、タラス河畔の戦い──

ここで捕虜となった唐の職人たちが、

イスラム帝国に紙の技術をもたらした。

サマルカンドに製紙工場が設立され、

そこからバグダッド、ダマスカス、カイロへと広がる。

そしてスペインへ。さらにヨーロッパへ。

各地で、製紙工房が建てられ、

やがて中世ヨーロッパの修道院では、

紙に書かれた聖書や学問書が手写され、知識が蓄積されていった。

それはやがて──

15世紀のグーテンベルクの印刷革命へとつながっていく。

蔡倫の「紙」は、

世界中の知恵と文化と情熱を乗せ、

数千年をかけて、人類の進化を支える主役となったのだ。

▶併せて読みたい記事 タラス河畔の戦いと製紙法の伝来とは?紙が世界史と印刷革命を変えた歴史を解説|新潟の印刷会社が徹底紹介

■ すべては一人の「情熱」から始まった

考えてみてほしい。

たった一人、宮廷の片隅にいた役人が、

「もっと良いものを」と願い、試し、失敗し、工夫を重ねた結果──

文明の未来が変わったのだ。

蔡倫の発明は、巨大な王朝を超え、

海を越え、大陸を越え、

やがて21世紀の私たちの手元にまで届いている。

手帳、書籍、新聞、チラシ、名刺、契約書、ポスター──。

私たちが日常で何気なく使っている「紙」の裏側には、

2000年前の小さな情熱が、脈々と流れ続けている。

紙は、文明そのものだ。

蔡倫という一人の男が、

見えない未来に向かって放った「知恵の火種」。

その灯火を、私たちは今日も手にしている。

──そしてこれからも。

紙の物語は、まだ続いていく。

【第2章】紙の広がりと中世ヨーロッパ──文明をつなぐ翼の旅路

■ 革命の種、シルクロードへ──紙、東方を旅立つ

紀元105年。

蔡倫によって完成した「紙」は、当初は中国国内でのみ使われていた。

それは王朝の行政、学問、文学、芸術、宗教の世界で静かに育まれ、

次第に、社会のあらゆる階層へと浸透していく。

だが、いくら文明の中核を担う技術であっても、

外の世界に伝わるには”きっかけ”が必要だった。

その役割を果たしたのが──

シルクロードだった。

東は長安(現・西安)から、西は地中海へ。

絹、香辛料、宝石、陶磁器……

そして目に見えないもの──宗教、思想、技術も、

この砂漠と山脈を越える道を通って、運ばれていった。

交易商人たちは、目新しいモノを常に求めていた。

軽く、丈夫で、筆が滑る「紙」という素材は、

彼らの目に実に魅力的に映っただろう。

こうして紙は、

砂嵐舞うタクラマカン砂漠を、

峻険なパミール高原を、

幾度も命を落としかけながら進む隊商たちの荷に紛れて、

ゆっくりと、しかし確実に西へと広がり始めた。

■ タラス河畔の衝撃──紙、戦争によって伝わる

紙が世界史の表舞台に躍り出たのは、

運命の偶然によるものだった。

西暦751年──

中央アジア、タラス河畔。

唐帝国と、イスラム・アッバース朝との間で起きた戦い。

この戦いで、唐軍の中にいた紙職人たちが、

捕虜となり、バグダッドへ連行される。

ここで──

製紙技術が、イスラム世界へもたらされた。

戦火の中から、新たな文明の芽が生まれたのだ。

イスラム帝国は、この貴重な技術をすぐに吸収し、改良した。

唐の製法に、独自の工夫を加え、

より滑らかで美しい紙を生み出した。

紙にコーランを書き記す。

学問を発展させる。

商業契約を結ぶ。

紙は、知の翼となり、イスラム世界を飛躍させた。

■ バグダッド──知識と紙の黄金時代

バグダッド。

それは、8〜9世紀、世界最高の知識都市だった。

ここに設立された「バイト・アル=ヒクマ(知恵の館)」では、

ギリシャ哲学、インド数学、ペルシア医学がアラビア語に翻訳され、

知識の大海が広がった。

その作業を支えたのが──

紙だった。

もし紙がなければ、

これほど膨大な知識の集積は不可能だったろう。

・星の運行を記録する天文学者

・病気の治療法を探る医師

・未知の数を操る数学者

・世界を記述する地理学者

彼らは、紙に思索を刻み、

知恵の火を燃やし続けた。

バグダッドの製紙工房は数百を数え、

質の高い紙が、大量に生産された。

──文明は、紙の上で躍動していた。

■ 紙、北アフリカとイベリアへ──西方への大遠征

バグダッドで花開いた紙文化は、

やがて西へ、西へと拡大していく。

まずはエジプト。

次いで北アフリカ。

そして、イスラム勢力の拠点であるイベリア半島(現在のスペイン)へ。

8世紀、アンダルシア地方。

ここにはコルドバ、グラナダ、セビリアといった大都市が栄え、

学問と芸術が花開いていた。

アンダルシアでは、

紙は宗教文書だけでなく、

詩、歴史、科学書、音楽理論書など、

あらゆるジャンルに活用されていった。

紙は、地中海の光と風を受けながら、

ヨーロッパへの扉を叩き始めたのだ。

■ 十字軍と商人たち──紙、ヨーロッパ本土へ

11〜13世紀、ヨーロッパは動乱の時代を迎える。

十字軍遠征。

東方への夢。

異文化との遭遇。

多くの兵士、聖職者、商人たちが中東へ赴き、

そこで目にした新しい素材──それが紙だった。

帰国した彼らは、

珍しい土産物とともに、紙の存在を伝えた。

また、地中海交易で栄えたイタリア都市国家たち──

ヴェネツィア、ジェノヴァ、ピサ。

ここでも、紙が徐々に流通を始める。

ヨーロッパは、まるで乾いた大地が雨を吸うように、

この新しい「記録の道具」を受け入れた。

■ 製紙工場の誕生──ファブリアーノの奇跡

1276年、イタリア・ファブリアーノ。

ここに、ヨーロッパ初の本格的な製紙工場が建設される。

そして、ここでまた技術革新が起きた。

・水車を使ったパルプ粉砕

・動物性ゼラチンによる紙の表面加工(耐水性UP)

・透かし模様(ウォーターマーク)の発明

ファブリアーノの職人たちは、

イスラムから受け継いだ技術を、さらに昇華させた。

ファブリアーノ製の紙は、

瞬く間にヨーロッパ中に広まり、

高級文書や芸術作品に使われるようになる。

▶併せて読みたい記事 紙の作り方と製紙工場のはじまりとは?ファブリアーノが印刷と情報社会を変えた歴史を解説!

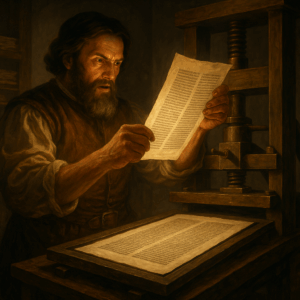

■ グーテンベルク革命──紙と印刷が出会ったとき

15世紀、ドイツ・マインツ。

ヨハネス・グーテンベルクは、活版印刷技術を完成させた。

しかし、ここで重要なことがある。

もし当時、羊皮紙しかなかったなら、

活版印刷は普及しなかっただろう。

大量印刷に必要なのは、

安価で、大量生産できる媒体──そう、紙だったのだ。

紙と印刷。

この奇跡の出会いが、

世界を変えた。

聖書、学問書、地図、パンフレット、新聞……

あらゆる情報が、爆発的なスピードで広がっていった。

知識が、思想が、革命が、

紙に乗って世界を駆け巡った。

■ 大航海時代──紙、地球を巡る

15〜16世紀、大航海時代。

コロンブスがアメリカ大陸を発見し、

マゼランが地球を一周し、

ヴァスコ・ダ・ガマがインド航路を開拓したとき──

彼らが持っていたのも、紙だった。

・航海日誌

・新世界の地図

・交易契約書

紙は、

文明のフロンティアを記録し、支え、

人類をさらなる未来へと導いていった。

■ 紙、それは「文明を運ぶ翼」

振り返ってみよう。

たった一枚の紙。

それが、

-

東方の知恵を

-

砂漠を越え

-

山脈を越え

-

海を越え

-

大陸を越え

-

そして地球を一周した

──紙こそが、

文明を運び、

知識をつなぎ、

未来を形作った「翼」だったのだ。

そしてその翼は、今もなお、

私たちの手の中で羽ばたき続けている。

【コラム】紙に文字が刻まれた最初の瞬間──文明が羽ばたいたとき

私たちは今、何気なく紙に文字を書き、

本を読み、新聞をめくり、チラシに目を通している。

しかし──

かつて「紙に言葉を刻む」という行為は、

それ自体が革命だった。

では、人類が初めて紙に文字を書き記した瞬間は、

いつだったのだろうか?

答えは、ふたつある。

まずひとつは、紀元前3000年頃の古代エジプト。

ナイル川の恵みで育った「パピルス草」を編んで作ったシートに、

人々は象形文字を刻みつけた。

王の命令、神々への祈り、農作物の記録──

すべては「未来へ残す」という願いに支えられていた。

しかしパピルスは、植物を編んだもの。

厳密には、現代の「紙」とは異なる素材だった。

そして、もうひとつの答え──

それが紀元105年ごろ、中国で起きた奇跡である。

後漢の宦官・蔡倫。

彼は廃棄された布くず、麻くず、漁網などから、

繊維をほぐして水に溶かし、平らに漉き、乾かすことで、

まったく新しい「紙」を創り出した。

ここに、現代にも続く「紙」が誕生したのだ。

この紙に、毛筆を走らせ、文字を記す。

それは文明の新しい呼吸だった。

情報が軽くなり、広くなり、速くなった。

知識が、思想が、物語が、世界を超えて旅を始めた。

たった一枚の紙と、たった一本の筆。

そこから、人類の未来は加速していったのである。

──文明が、紙に文字を刻んだその瞬間。

それは、人類が初めて「未来に向かって羽ばたいた」瞬間でもあったのだ。

【第3章】グーテンベルクと印刷革命──紙と活字が世界を覚醒させた

■ 闇を照らすもの──「知る」という希望の始まり

15世紀初頭。

ヨーロッパは長い長い「闇」を彷徨っていた。

教会が支配する社会。

文字を持たない民衆。

知識は、ほんの一握りの聖職者と貴族の手の中だけにあった。

本がほしいなら、

修道院に赴き、

何年もかけて手写しされた写本を待つしかなかった。

しかもそれは、

一冊で城が一つ建てられるほどの高値だった。

知識を得ることは、選ばれし者たちだけの特権。

──それが、この時代だった。

しかし。

どんなに夜が深くても、

夜明けは必ず訪れる。

人類は、心のどこかで叫び続けていた。

**「もっと知りたい。もっと広く、深く世界を知りたい」**と。

その叫びに応えたのが、

たった一人の男だった。

■ 名もなき街マインツで、奇跡は芽生えた

ドイツ、ライン川沿いの小都市マインツ。

ここに生まれたヨハネス・グーテンベルクは、

誰よりも鋭く、世界の「もどかしさ」を感じ取っていた。

グーテンベルクは、金細工師だった。

金属を操る技術、鋳造の知識、そして鋭い観察眼を持っていた。

彼は思った。

なぜ、文字を手で書かなければならないのか?

なぜ、同じ文章を何度も何度も、血の滲むような努力で写さなければならないのか?

「ならば、型を作ればいい。」

そうすれば、

誰でも、何度でも、

同じ文字を、同じ文を、

正確に素早く複製できる。

──活字。

それは、まさに文明への爆薬だった。

しかし、彼の道は平坦ではなかった。

資金繰り。技術開発。協力者との裏切り。

何度も何度も挫折し、倒れ、それでも彼は立ち上がった。

なぜなら、

彼は確信していたからだ。

「この発明は、人類を解き放つ。」

■ 金属活字、油性インク、印刷プレス──三位一体の奇跡

グーテンベルクが成し遂げたのは、単なるアイデアではない。

彼は、

一つ一つの革新技術を、完璧に組み合わせた。

-

金属活字

→ 個別の文字を鋳造し、自在に組み換えられる。 -

油性インク

→ 水をはじく紙にも定着する、濃く鮮明な文字が刷れる。 -

螺旋式印刷プレス

→ 均等な圧力で、一気に大量印刷が可能に。

これら三つの技術は、

それぞれが絶妙に噛み合い、

まるで生きた機械のように知識を量産し始めた。

それは、人類史上初めて「知識を量産する機械」だった。

■ 紙との出会い──運命が加速する

ここで、もう一つの奇跡が起こる。

グーテンベルクの時代、

ちょうどヨーロッパには、イタリア・ファブリアーノから伝わった

高品質な紙が出回り始めていた。

羊皮紙ではコストが高すぎた。

だが、紙なら違った。

安価で、軽く、素早く量産できる。

活版印刷機と、紙。

この二つが出会ったとき、

文明は加速装置を手に入れたのだ。

情報が、

知識が、

思想が、

これまで想像もできなかった速さで、

世界中に広がり始めた。

■ グーテンベルク聖書──「世界初の量産型奇跡」

1455年。

ついに、世界初の量産型書籍が誕生する。

──グーテンベルク聖書。

美しく均整の取れた文字。

繊細な装飾。

けれど何よりも衝撃的だったのは、

その「数」だった。

一度に、約180部。

数百年の間、一冊を手に入れることが夢だった世界が、

いま、数百冊を一度に持つことができる。

「知識の洪水」が、ここから始まった。

聖書だけではない。

法律書、商業書簡、農業マニュアル、医療ガイド、天文学の教本──

ありとあらゆる情報が、紙の上に乗って駆け出していった。

■ 知識は、民衆の手に

印刷機がもたらした最大の革命は、

「誰でも知識にアクセスできる」世界だった。

-

農民が、作物の新しい育て方を学ぶ。

-

職人が、遠い地の技術を取り入れる。

-

商人が、海を越えた貿易ルートを知る。

それまで、王侯貴族だけが持っていた”知る力”が、

ようやくすべての人々に開放され始めたのだ。

──知識の民主化。

それは静かだが、確実に、

ヨーロッパ社会の根底を揺るがしていった。

■ ルターの宗教改革──印刷の力、世界を揺るがす

1517年、ドイツ。

マルティン・ルターがヴィッテンベルクの教会の扉に貼り出した、

「95か条の論題」。

もしこの時代、印刷機がなかったなら、

この小さな宗教的主張は、すぐに忘れられていただろう。

だが違った。

論題は瞬く間に印刷され、

ドイツ中に、そしてヨーロッパ中に、飛び火した。

印刷による「拡散」。

これこそが、宗教改革という歴史的大転換を生み出したのだ。

■ 科学革命──紙に刻まれた真理たち

印刷技術は、宗教だけでなく、

科学の世界にも革命をもたらした。

-

コペルニクス『天球の回転について』

-

ガリレオ『星界の報告』

-

ニュートン『プリンキピア』

これらの偉大な科学的著作が、

紙の上で量産され、

科学者たちの間を自由に巡った。

もし口頭伝達だけだったなら、

科学革命はこんなにも急速には起こらなかっただろう。

紙に刻まれた真理たちが、世界を変えた。

■ 新聞、商業、芸術──紙と印刷が築いた新世界

印刷機と紙の連携は、さらに新たな文化を生み出した。

-

新聞:世界初の新聞「Relation」(1605年発行)

-

商業広告:ポスター、チラシ、商品カタログ

-

音楽:楽譜の印刷による音楽文化の普及

-

美術:版画芸術の誕生

あらゆる領域で、

紙と印刷は、文明を拡張し続けた。

■ すべては、一枚の紙と一行の活字から始まった

振り返ってみよう。

ただの紙。

ただの活字。

だが、それらが出会い、結び合ったとき──

文明は夜明けを迎えた。

知識が流れ、

思想が飛び交い、

世界が震え、

人類はついに、「知る自由」を手に入れた。

紙と印刷。

それは、人類史上最大の革命だったのだ。

そして今、

私たちのスマートフォンの中に、

インターネットの海に、

あらゆる形で存在する「情報」は、

すべてここから始まった。

すべては、

一枚の紙と、一行の活字から。

知識爆発のその先へ──紙と印刷が開いた未来

■ グーテンベルク聖書──世界初の量産型「知の神殿」

「グーテンベルク聖書」は、単なる本ではなかった。

それは文明の再起動ボタンだった。

この聖書には、こんな特長がある:

-

42行聖書とも呼ばれる(各ページ42行組)

-

ラテン語版で印刷された

-

美しい手彩色と飾り文字を後から加え、写本に似せた豪華な仕上げ

-

紙と羊皮紙版が両方作られた(羊皮紙版はより高価)

-

1部あたり約1,300ページ超

当時、こんな精巧で大量な本が短期間で作られたこと自体が、

奇跡のような出来事だった。

現存するグーテンベルク聖書は世界にわずか49部。

そのうち完全な状態で残っているのは20部以下だ。

そして今も、これらは人類史における「最も重要な印刷物」として、

神聖な輝きを放ち続けている。

■ 世界初の新聞──情報革命の第一歩「Relation」

1605年、ドイツ・ストラスブール。

ここで誕生したのが、世界初の定期新聞と言われる

**『Relation』(リレーション)**だ。

内容は、

-

政治の動き

-

国際ニュース

-

商業取引情報

-

戦争・外交レポート

今でいう新聞とほとんど変わらない構成だった!

この「Relation」の誕生は、

情報が特権階級のものではなく、

一般市民に向かって開かれ始めた瞬間だった。

新聞文化の始まり=市民社会の夜明け。

これも、紙と印刷が生んだ奇跡だった。

■ 科学革命と印刷──知識が世界を塗り替えた

もし、科学者たちが知識を「口頭」だけで伝えていたなら──

人類の科学は、今の1/100も発展していなかっただろう。

でも現実は違った。

-

コペルニクス『天球の回転について』(1543年)

→ 太陽中心説(地動説)を提唱し、宇宙観をひっくり返した。 -

ガリレオ『星界の報告』(1610年)

→ 望遠鏡での天体観測を報告。木星の衛星を発見。 -

ニュートン『プリンキピア』(1687年)

→ 万有引力と運動の法則を体系化し、近代物理学を開いた。

これらはすべて、

印刷によって「本」として流通した。

科学者たちは書物を通して議論し、反論し、理論を磨き上げていった。

印刷と紙は、

世界を知る方法を、根本から変えたのだ。

■ 版画と美術の拡大──紙の上に咲いた芸術

印刷革命は、単なる知識だけでなく、

美術の世界にも革命を起こした。

-

版画技術の進化(木版画、銅版画)

-

芸術作品の複製・流通

-

宗教画だけでなく、風俗画、風景画、肖像画も

15世紀後半、ドイツの画家アルブレヒト・デューラーは、

版画を駆使して芸術作品を大量に広めた。

それまでは「一品物」だった芸術が、

誰でも持てる時代が始まったのだ。

つまり、

文化そのものが、民衆の手に降りてきた。

■ 商業の加速──契約書、商品カタログ、広告の爆発

紙と印刷技術の広がりは、

商業社会をも劇的に変えた。

-

商取引の契約書(手書きから印刷へ)

-

商品カタログの普及

-

店舗チラシ、看板広告の印刷

-

銀行、為替、株式の情報紙も登場

それまで口約束に頼っていた取引が、

「紙に残る証拠」を持つようになり、

商取引が飛躍的に信頼性を増していった。

結果、

商人たちはより広範囲に、より大胆にビジネスを展開できるようになった。

紙が、

経済の血管となって流れ始めたのだ。

【まとめ】──文明を繋いだ、たった一枚の紙と一行の活字

すべての始まりは、

たった一枚の紙だった。

そして、

たった一行の活字だった。

けれど、それらが出会った瞬間、

人類は夜明けを迎えた。

知識が解き放たれ、

科学が目覚め、

宗教が揺れ、

経済が飛躍し、

文化が咲き誇った。

紙と印刷。

この二つが生み出したのは、単なる便利さではない。

それは、「人類の自由」だった。

そして今も、

私たちはこの自由の恩恵の中に生きている。

──すべては、たった一枚の紙から始まった。

【第4章】近代の紙産業|機械化と新聞・出版ブーム

■ 知識を渇望する文明──手漉き紙の限界と叫び

18世紀末。

ヨーロッパの空気は、変わり始めていた。

啓蒙思想。

産業革命の胎動。

自由と平等を求める民衆の声。

だが、その変化を支えるための「道具」が、まだ追いついていなかった。

──そう、紙だ。

ルネサンス期の手漉き紙。

一枚一枚、職人たちが心を込めて作った芸術品。

だが、それは文明の拡大スピードに対して、あまりにも遅すぎた。

-

新聞は出したい、でも刷る紙がない。

-

本は書きたい、でも印刷できる量が限られている。

-

知識を広めたい、でも材料がない。

文明は、自ら生み出した「知の飢え」に、

苦しみ始めていた。

──世界は、新たな紙を、新たな力を、渇望していたのだ。

■ 革命の鼓動──フォーダンリエル製紙機の衝撃

1799年。

フランス、工場地帯の片隅で、

一台の奇妙な機械が産声を上げる。

発明者は、

ルイ=ニコラ=ロベール。

彼が作り出したのは、

人類初の連続製紙機──

**フォーダンリエル(Fourdrinier machine)**だった。

【フォーダンリエルの仕組み】

-

木綿繊維を水に溶かし、

-

網状のベルトコンベアに流し込み、

-

均一な厚みで水分を抜きながら乾かす。

一枚ずつすくう手漉きと違い、

切れ目のないロール状の紙を延々と生み出せる。

この発明は、ただの技術革新ではなかった。

文明のリミッターが、外れた瞬間だった。

・生産速度:手漉きの数百倍

・価格:従来の紙の1/5以下

・供給量:理論上、無限大

新聞も、本も、チラシも、ポスターも──

紙が、世界を覆い始めたのだ。

▶併せて読みたい記事 連続抄紙機(れんぞくしょうしき)で紙の歴史を変えたルイ=ニコラ・ローベル|世界を動かした発明と奇跡の物語

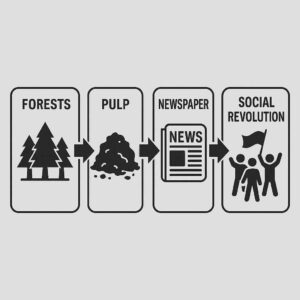

■ 木材パルプ革命──森を紙に変える

製紙機械の革新と同時に、

もう一つの革命が静かに進行していた。

それが、

木材パルプの発明。

それまで、紙の原料はほとんどが

古布や麻布、ボロ繊維に頼っていた。

しかし人口爆発、商業拡大により、

「紙の材料不足」という深刻な問題が発生する。

そこで登場したのが、

**「森を紙にする」**という発想だった。

-

木を伐採し、

-

粉砕し、

-

化学処理で繊維だけを取り出し、

-

白く漂白して、

-

新たな紙へと生まれ変わらせる。

この技術により、

-

低コスト

-

大量生産

-

安定供給

が実現した。

──文明の脈動に、

森そのものが、力を貸し始めたのだ。

※一方で、森林伐採問題もこの頃から深刻化し、

後に環境保護運動へとつながっていく。

(紙とサステナビリティの闘いは、ここから始まった)

▶併せて読みたい記事 紙はなぜ木材パルプから作られるのか?洋紙の原材料・歴史・製法をやさしく解説|新潟の印刷会社ブログ

■ 新聞革命──「世界を読む」時代の到来

紙と印刷の技術革新がまず影響を与えたのが、

新聞産業だった。

【18世紀後半〜19世紀初頭:新聞創刊ラッシュ】

-

1785年 イギリス『ザ・タイムズ』創刊

-

1801年 アメリカ『ニューヨーク・イブニング・ポスト』創刊

-

1871年 日本『横浜毎日新聞』創刊

日々大量に刷られる新聞。

庶民の手に届く価格。

駅や広場で声高に売られる号外。

「今、世界で何が起きているか」を

誰もがリアルタイムで知る時代が到来した。

──情報が、民衆の手に落ちたのだ。

新聞の存在は、

-

世論の形成

-

政治への参加意識

-

国民国家意識の芽生え

へとつながり、

世界のダイナミズムを加速させた。

■ 小説、雑誌、漫画──大衆文化の爆発

新聞と並行して、

もう一つの爆発が起きていた。

それが──

**「娯楽の紙文化革命」**だ。

【代表的な紙文化の拡がり】

-

長編小説(ディケンズ、トルストイ、夏目漱石など)

-

週刊誌・月刊誌(ファッション、趣味、科学雑誌)

-

漫画文化(ヨーロッパ、日本独自の進化)

庶民が手軽に本を買い、

物語を楽しみ、

笑い、泣き、感動する。

紙が、

ただの情報媒体から、

**「心を動かす舞台」**へと進化したのだ。

さらに、連載小説(連載マンガ)などの文化も登場し、

人々は毎週続きにワクワクする楽しみを得た。

■ 教育革命──紙とペンが拓いた未来

19世紀半ば〜20世紀初頭。

義務教育制度が各国で次々と施行され、

「すべての子供たちに教育を」という動きが広がる。

ここで圧倒的に重要な役割を果たしたのが、

やはり──紙だった。

-

教科書

-

ノート

-

書写帳

-

地図帳

-

数学ドリル

これらすべてが、紙の上に生まれた。

1ページ1ページに込められた知識と希望。

読み書きができる人々が増えることで、

経済も、政治も、文化も、飛躍的に進化していった。

紙は、未来を背負う子供たちの手に、

しっかりと力を与えたのだ。

■ ポスターと広告革命──街にあふれた「紙の声」

19世紀後半、街角を歩けば、

いたるところにポスターが貼られる光景が広がった。

-

劇場の公演情報

-

商店のセール広告

-

新製品の宣伝

-

政治キャンペーン

鮮やかに彩られたポスターたちは、

歩く人々の目に飛び込み、

一瞬で心を奪った。

アールヌーボー調の美しいデザインポスターは、

もはや広告の域を超え、

**「街の芸術」**と化していた。

広告文化、マーケティング文化。

これらもまた、紙の力なしには生まれなかった。

■ 紙は文明の血管──そして未来へ

紙は、

知識を運び、

感情を伝え、

商売を動かし、

未来を描き、

希望を紡いできた。

そして今──

デジタル社会が広がる現代においても、

紙はなお独自の存在感を放ち続けている。

手で触れる温かみ。

インクの香り。

めくるという動作が生む、特別な体験。

文明が変わろうとも、

紙の価値は決して消えることはない。

なぜなら、紙とは──

文明そのものの、鼓動だからだ。

【特別編】日本における紙の伝来と発展──知と美を宿した東方の奇跡

■ 遥かなる旅路──紙、東の果てへ

紀元前3000年、ナイルのほとりで生まれた「パピルス」。

紀元2世紀、中国・後漢で完成された「本物の紙」。

それはシルクロードを越え、イスラム世界を越え、ヨーロッパへと広がった。

しかし、文明の波は西へ向かうだけではなかった。

──東にも、流れはあった。

7世紀初頭。

飛鳥時代、日本。

聖徳太子が十七条憲法を制定し、仏教を保護し、国家の基盤を築こうとしていたその時代。

隋・唐との交流を目指して派遣された遣隋使、そして遣唐使たち。

彼らは目にした。

大陸に咲く、文化の花々を。

そして、その中に紛れもなくあったのが、紙だった。

遣隋使、小野妹子──

遣唐使、阿倍仲麻呂──

彼らが手にした文書、経典、その滑らかな手触り。

それは、日本にはまだ存在しない素材だった。

──文明を繋ぐ翼。

──未来を記録するための魔法。

紙は、海を越え、日本列島へと運ばれた。

それは単なる物資の移動ではなかった。

文明の「血液」が、ついに東の果てへと到達した瞬間だった。

■ 奈良時代──国家建設と仏教伝播を支えた紙

奈良時代(710年〜794年)。

日本史上初めての本格的な都、平城京が築かれたこの時代、

紙は国造りの礎となった。

なぜなら──

国家の運営には、膨大な記録が必要だったからだ。

-

戸籍

-

課税台帳

-

農地管理図

-

法令文書

すべては、正確に記録され、管理されなければならない。

また、国策として仏教が手厚く保護され、

仏典の写経事業が国家規模で行われた。

法隆寺、薬師寺、唐招提寺──

これら壮大な寺院群もまた、紙の文化によって支えられていた。

しかし、当時の紙はまだ貴重品だった。

製紙技術も未熟で、一枚一枚が貴重だったため、

主に官僚と僧侶、上流階級にしか使われなかった。

それでも、この時代に根を下ろした紙文化は、

後の日本文明に深く、深く、根付いていく。

■ 平安時代──雅の文化、和紙の黄金期

8世紀末、都は京都・平安京へ移された。

ここから、日本独自の「雅(みやび)」の世界が開花する。

和歌、物語、絵巻、書道──

言葉と美を愛する貴族たちの文化が、花開いた。

和紙は、この時代に

単なる記録媒体ではなく、芸術の舞台となった。

-

淡い色で染めた染紙

-

花や葉を漉き込んだ飾り紙

-

金銀箔を散らした豪華な料紙

そして、それらに筆を走らせたのが、

-

小野小町

-

紀貫之

-

紫式部

-

清少納言

彼らは、和紙の上に自らの魂を映し、

永遠に色褪せない文学を生み出した。

『古今和歌集』、

『源氏物語』、

『枕草子』──

これら不朽の名作は、すべて紙の上に生まれた。

──和紙とは、ただの素材ではない。

それは、日本人の美意識そのものだったのだ。

■ 鎌倉・室町時代──武士と庶民へ広がる紙文化

鎌倉時代、武士の世が始まる。

紙は、権力を支えるための武器となった。

-

契約書(起請文)

-

武士の家系図

-

政治文書(御成敗式目など)

また、僧侶たちは仏教経典の普及のために、

木版印刷を積極的に用い始めた。

-

『法華経』

-

『往生要集』

-

『一切経』

これらの印刷事業が拡大し、

紙は徐々に庶民の手にも届き始める。

庶民向けの教訓本、説教本、絵入りの仏教物語──

紙は、知識と信仰を広める翼となった。

──紙が、特権階級だけのものではなく、

民衆の手に降りてきた最初の時代である。

■ 安土桃山〜江戸時代──出版文化の爆発と大衆文化

安土桃山時代、南蛮貿易により西洋の印刷技術も伝わり、

さらに江戸時代に入ると、日本独自の出版文化が大爆発する。

-

草双紙(大衆向け小説)

-

黄表紙(風刺マンガ)

-

読本(本格派小説)

-

浮世絵(美術印刷)

書店が軒を連ね、

貸本屋が町中にあふれ、

庶民が「読む」ことを楽しむ文化が花開いた。

また、商人たちは

-

帳簿

-

注文書

-

宣伝チラシ

を大量に印刷し、経済活動に紙を活用した。

江戸の町は、紙の文化に包まれた都市だったのだ。

──紙が、人々の「日常」を支える時代。

■ 和紙の特性──自然と心が織りなす奇跡の素材

和紙には、世界のどの紙にもない独特の魅力がある。

-

強靭さ(引っ張っても破れにくい)

-

軽さと柔らかさ(手触りの優しさ)

-

長期保存性(数百年でも劣化しにくい)

-

美しさ(手漉きによる独自の風合い)

これは、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)といった

日本特有の植物繊維を使い、

自然の恵みと人の手間をかけて生み出されるからだ。

和紙はただの「道具」ではない。

それは自然と人間の「対話」の結晶だった。

▶併せて読みたい記事 和紙とは?歴史・洋紙との違い・印刷との関係と現代の活用法まで新潟の印刷会社が徹底解説!

■ 世界へ羽ばたく和紙──文化財修復の現場でも活躍

現代。

和紙は日本国内だけでなく、

世界中の文化財保護の現場でも高く評価されている。

-

西洋の古書修復

-

古代絵画の裏打ち

-

壁画の補強

なぜなら、和紙は

-

軽く、

-

柔軟で、

-

強く、

-

劣化しにくいからだ。

世界遺産の修復に和紙が使われる──

そんな未来が、すでに現実になっている。

和紙は、まさに「世界を守る紙」なのだ。

【まとめ】──紙に刻まれた日本人の魂

遠くナイルのほとりで芽吹いた文明の種が、

長い旅路を経て日本に根を下ろし、

独自の文化として花開いた。

日本の紙=和紙。

それは、

-

知識を運び、

-

信仰を広め、

-

美を咲かせ、

-

日常を支え、

-

世界を守り、

-

未来へつなぐ

──奇跡の翼だ。

一枚の和紙を手に取るとき、

私たちは感じる。

そこに込められた、無数の先人たちの想いを。

和紙とは──

文明の物語そのものなのだ。

【第5章】現代の紙とサステナビリティ|デジタル時代でも生きる紙の力

■ 紙と環境問題──はじまりは「成長の痛み」だった

18〜19世紀。

文明が爆発的に発展し、

紙の需要は空前絶後に高まった。

-

新聞

-

書籍

-

ポスター

-

契約書

-

広告

紙は、人々に知識と情報を与え、

社会を加速させ、民主主義を育て、科学を進歩させた。

──しかしその裏で、

大きな代償が生まれつつあった。

森林伐採。

特にヨーロッパと北米では、

原生林が次々と伐り倒され、

自然のバランスが大きく崩れ始めた。

木材は建材にも必要だったが、

「紙」の原料としての需要も急激に伸び、

山々は裸にされ、

河川は汚染され、

動植物たちの棲み家は失われていった。

文明の発展と、自然破壊──

このジレンマは、

まさに人類が初めて直面した「成長の痛み」だった。

■ 森林破壊の教訓──紙産業の「目覚め」

20世紀に入り、

科学者たちが警鐘を鳴らし始める。

-

森林伐採による生態系の崩壊

-

土壌流出と砂漠化

-

水資源の枯渇

-

気候変動への影響

とりわけ紙産業は、

「資源を消費する側」として厳しい目を向けられるようになった。

特に問題となったのは、

-

熱帯雨林の伐採

-

パルプ工場の排水による河川汚染

-

漂白工程で使われる有害物質(ダイオキシンなど)

人々は問うた。

「このままでは、文明そのものが自らを滅ぼすのではないか?」

その問いかけに対して、

紙産業界は、遅まきながらも応え始めた。

■ サステナブルな紙づくりへの進化──「使うことで守る」という哲学

紙産業は、20世紀後半から、

大きなパラダイムシフトを遂げる。

キーワードは、

**「使いながら守る」**だった。

自然を犠牲にするのではなく、

自然と共に歩む産業へと変革する。

【主な取り組み】

1. 持続可能な森林管理

-

伐採したら、必ず植林。

-

森林の多様性(動植物)を守る。

-

土壌と水資源を維持する。

-

地域住民の生活とも調和する。

これを第三者が認証する仕組みが、

FSC(森林管理協議会)認証である。

FSCマークの付いた紙製品は、

「持続可能な森林から生まれた証」として、

世界中で広く支持されるようになった。

2. リサイクル推進

-

使用済みの紙を回収。

-

パルプに戻し、再生紙として再利用。

これにより、

新たな森林伐採を抑え、

資源循環型社会への道が開けた。

現在、多くの先進国では、

**オフィス用紙の約50〜70%**がリサイクル紙になっている。

3. 非木材パルプの活用

-

竹、麻、麦わら、サトウキビの搾りかす(バガス)など、

再生が早い植物を原料に使う試みが広がっている。

これにより、

木材に依存しない紙づくりが可能になっている。

4. 省エネルギー・省資源化

-

製紙工程の水使用量削減

-

エネルギー効率の向上

-

CO₂排出量の削減

最新の製紙工場では、

従来の1/3以下のエネルギーで紙が作られるケースもある。

■ サステナブル紙の広がり──選ぶことが未来を変える

今や、サステナブルな紙製品は、

社会の至るところに浸透している。

-

FSC認証のコピー用紙

-

再生紙100%のノート

-

バガス素材の飲食店容器

-

竹パルプの高級パッケージ

-

リサイクル段ボール

そして多くの企業が、

-

CSRレポートをリサイクル紙で発行

-

名刺やショップカードをFSC紙で制作

-

包装材をエコフレンドリーに切り替え

「エコだから」という消極的理由ではなく、

「かっこいいから」「未来を守りたいから」

という積極的な選択へと変わりつつある。

サステナブルな紙を使うことは、

**「小さな一票」**を投じることに等しい。

それは、未来への意思表明だ。

■ 紙とデジタルの共存──対立ではなく、融合の時代へ

サステナビリティを語るうえで、

「紙 VS デジタル」という構図を持ち出すことも多い。

しかし、本当の未来は、

対立ではなく、融合にある。

-

重要な契約書は電子署名+アーカイブ用に和紙製控え

-

デジタル書籍+コレクターズエディションの紙版

-

SNSプロモーション+リアルイベントで紙のパンフレット

デジタルと紙、それぞれの強みを活かし、

「情報」と「感情」のバランスを取っていく。

それが、これからの時代のスタンダードになる。

■ 未来へ──紙が繋ぐ、希望のバトン

文明は、成長とともに多くの過ちを犯してきた。

しかし、

紙は人類の成長を見守りながら、

静かに、しかし確かに進化し続けてきた。

これからも、

-

知識を運び

-

感情を伝え

-

地球を守り

-

未来を紡ぎ続ける

それが、紙に課せられた新たな使命だ。

たった一枚の紙が、

人を救い、

世界を変え、

未来を創る。

私たちは今、

その「未来を紡ぐ翼」を、

確かに手にしているのだ。

▶併せて読みたい記事 リサイクル紙とは?再生紙のメリット・デメリットを徹底解説|FSC認証・エコマーク付き印刷の選び方【新潟の印刷会社が解説】

【サステナブル紙の種類まとめ】

| 種類 | 原料 | 特徴・ポイント | 用途例 |

|---|---|---|---|

| 再生紙 | 古紙(新聞、雑誌、コピー用紙など) | リサイクルによる資源節約。品質も近年かなり向上。 | コピー用紙、ノート、チラシ |

| FSC認証紙 | FSC認証された森林の木材 | 持続可能な森林管理下で伐採された木を使用。 | パッケージ、パンフレット |

| バガス紙 | サトウキビの搾りかす | 食品副産物を有効活用。環境負荷が非常に低い。 | 包装紙、飲食店の容器 |

| 竹紙 | 竹(日本国内では成長が早い真竹など) | 成長が早く、森林伐採を抑制できる。丈夫で独特の風合い。 | 高級ノート、名刺、和紙製品 |

| コットンペーパー | 綿繊維(古着や残布なども活用) | しなやかで強度が高く、長期間保存に適する。 | 招待状、アート作品、証書 |

| ストーンペーパー | 石灰石(炭酸カルシウム) | 木材・水不要。防水性が高く、破れにくい。 | 屋外ポスター、マップ |

| 非木材パルプ紙 | 植物繊維(麦わら、麻、ケナフなど) | 農業副産物を利用。軽くて丈夫、環境負荷が低い。 | 書籍、広告用紙 |

【コラム】「用紙」と「紙」って何が違う?

普段なんとなく使っている「紙」と「用紙」。

実は、微妙にニュアンスが違います。

紙は、もっと広い意味を持つ言葉。

-

本や新聞に使う

-

包装に使う

-

芸術作品に使う

など、ありとあらゆる紙素材全般を指します。

一方、用紙は、

「何か特定の用途に使うための紙」

という意味が強くなります。

たとえば──

-

コピー用紙

-

印刷用紙

-

封筒用紙

-

写真用紙

など、あらかじめ「目的」がはっきりした紙を指すときに「用紙」という言葉が使われます。

つまり、

「紙」=素材そのものの呼び名、

「用紙」=使い道が決まった紙

という違いなんです。

ちょっとした違いですが、

知っていると、紙選びや説明がグッとスマートになりますよ!

【紙の歴史 年表まとめ】

| 時代・年 | 出来事・内容 | 代表的な発明・文化財 | 象徴的人物 |

|---|---|---|---|

| 紀元前3000年頃 | エジプトでパピルスに象形文字が書かれる | パピルス文書(プランテーション台帳など) | エジプト神官 |

| 紀元105年頃 | 中国・後漢の蔡倫が製紙技術を確立(本物の紙誕生) | 後漢紙 | 蔡倫(さいりん) |

| 7世紀初頭 | 遣隋使・遣唐使により、紙と製紙技術が日本に伝わる | 渡来文化(仏教・紙技術) | 小野妹子、阿倍仲麻呂 |

| 奈良時代(710〜794年) | 仏教経典写経、公文書作成に紙が使用される(和紙誕生) | 正倉院文書、国分寺経典 | 聖武天皇 |

| 平安時代(794〜1185年) | 貴族文化で和紙が発展、和歌や絵巻に活用 | 源氏物語絵巻、古今和歌集 | 紫式部、小野小町 |

| 鎌倉・室町時代(1185〜1573年) | 武士・僧侶にも紙文化が普及、木版印刷活発化 | 木版刷り経典『一切経』 | 栄西(えいさい) |

| 安土桃山・江戸時代(1573〜1868年) | 出版文化の爆発、浮世絵や草双紙が大衆文化に浸透 | 浮世絵(葛飾北斎『富嶽三十六景』)、黄表紙 | 葛飾北斎、十返舎一九 |

| 18世紀末 | 産業革命前夜、紙需要爆発と手漉き紙の限界 | 手漉き紙工房の発展 | ジョゼフ・プリーストリー(科学者・紙の使用促進者) |

| 1799年 | フォーダンリエル製紙機発明、連続製紙が可能に | フォーダンリエル製紙機 | ルイ=ニコラ=ロベール |

| 19世紀前半〜中盤 | 木材パルプ技術の確立、紙の大量供給開始 | 木材パルプ法(メカニカルパルプ) | フリードリッヒ・ゴットロープ・ケラー |

| 19世紀後半 | 新聞・出版ブーム、広告・教育に紙が急速浸透 | 初期の大衆新聞(ニューヨーク・タイムズ創刊) | ジョン・ウォルター(タイムズ創設者) |

| 20世紀 | サステナブルな紙づくりが進展(FSC認証、リサイクル推進) | FSC認証制度、古紙リサイクルシステム | グスタフ・ホフマン(FSC創設に貢献) |

| 21世紀現在 | デジタル化と共存し、紙は感性・体験メディアへ進化 | 電子ペーパー技術、エシカルペーパー | ティム・バーナーズ=リー(情報革命の象徴) |

株式会社新潟フレキソは新潟市の印刷会社です。

お気軽にお問い合わせください。

▶ 会社概要はこちら

関連リンクはこちらから

- チラシとは何か?その歴史と力を新潟の印刷会社がドラマティックに解説

- 紙の作り方と製紙工場のはじまりとは?ファブリアーノが印刷と情報社会を変えた歴史を解説!

- あの紙、音が良すぎる件について|めくる・破る・こする“紙の音”だけで選ぶベスト10【新潟の印刷会社監修】

- 名刺とは?歴史・正しい使い方・マナーまで|新潟の印刷会社による完全ガイド

- 段ボールとは何か?歴史・構造・印刷・未来まで【ダンボール完全ガイド】|新潟のフレキソ製版会社がやさしく解説

- 粘土板とは?メソポタミア文明で生まれた最古の記録メディアを図解で解説|歴史・作り方・文字の意味まで新潟の印刷会社が紹介

- 【ハンコの歴史と未来】日本文化に根ざした印鑑の歩みとその価値

- ポスターとは何か?その歴史と力を新潟の印刷会社がドラマティックに解説

- 選挙ポスターとは?|歴史・サイズ・印刷・デザインのルールと最新トレンドを完全ガイド

- 蔡倫とは|紙を発明した中国の天才発明家の歴史と世界への影響を新潟の印刷会社が解説【世界史にも登場】

- 印刷物の歴史|世界と日本の印刷技術の進化と未来を新潟の印刷会社が徹底解説!

- 和紙とは?歴史・洋紙との違い・印刷との関係と現代の活用法まで新潟の印刷会社が徹底解説!

- 連続抄紙機(れんぞくしょうしき)で紙の歴史を変えたルイ=ニコラ・ローベル|世界を動かした発明と奇跡の物語

- リサイクル紙とは?再生紙のメリット・デメリットを徹底解説|FSC認証・エコマーク付き印刷の選び方【新潟の印刷会社が解説】

- 封筒の歴史と進化完全ガイド|世界と日本のルーツから現代の役割までやさしく解説【永久保存版】

- パピルスとは?紙との違い・歴史・作り方・特性を新潟の印刷会社がやさしく解説【古代エジプトの書く文化】