第1章|【一色刷りの始まり】なぜ印刷の色は“黒一色”だったのか?|カラー印刷の原点を知る

現代の印刷物といえば、カラフルで鮮やかなデザインや写真が当たり前ですよね。

でも、印刷の歴史をさかのぼると、その出発点はたった一色、「黒」だけでした。モノクロで、地味で、今の感覚からすると物足りなく感じるかもしれません。けれど、そこには大きな意味と技術の革新が詰まっていたのです。

● 活版印刷のはじまりと黒インクの合理性

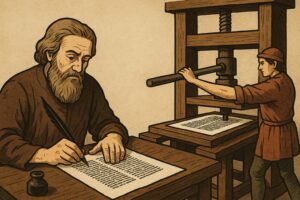

15世紀、ドイツの金属細工師・グーテンベルクが「活版印刷術」を発明します。

この技術は、文字を一つひとつ金属で鋳造し、それを組み合わせて紙に転写する画期的な方法でした。

▶併せて読みたい記事 ■グーテンベルクとは?活版印刷の発明と知識革命を新潟の印刷会社がわかりやすく解説|世界を変えた男の物語

このとき使用されたインクは、黒インク一択。なぜなら、それが当時の社会にとって最も合理的だったからです。

なぜ黒インクが最初に選ばれたのか?:

-

視認性が抜群に高かった

白い紙に黒い文字。現代でもこれは最も読みやすい組み合わせです。遠くからでもはっきり見え、誰にとっても情報が伝わりやすい。印刷物の主目的は「情報を届けること」だったため、読みやすさは最優先でした。 -

にじみにくく、乾きやすかった

当時の黒インクは、煤(すす)やカーボンを油に混ぜて作ったもので、紙にしっかり定着して長持ちしました。水性よりも油性の黒インクは、活版の金属にもしっかり乗るので、機械印刷と相性が良かったのです。 -

原料が豊富で、安価に大量生産できた

煤や鉄粉、動植物の灰など、黒の顔料は自然界にありふれており、製造がしやすい。そしてインクの使用量が多い印刷において、安定した供給は命綱です。コスト的にも「黒」が最も優れていたのです。

● 日本における墨刷り文化とその意味

同じころ、東洋でも黒一色の印刷文化が栄えていました。

日本では、奈良時代から木版印刷が始まり、平安・鎌倉時代には仏教経典の普及のために盛んに使われます。

墨(すみ)は、もともと書道にも使われていた日本独自の文化的素材。煤と膠(にかわ)を混ぜて固めた墨をすりおろして水で溶き、筆で書くだけでなく、印刷にも応用されました。

江戸時代の本、たとえば黄表紙や草子本なども、すべて墨一色の木版印刷です。

それにはこんな背景がありました:

-

文字を伝えることが第一目的だった

-

色は贅沢品であり、再現が難しかった

-

美意識として「墨の濃淡」に美を見出していた

つまり、当時の人々にとって、墨一色でも情報を伝え、美しさを表現するには十分だったのです。

▶併せて読みたい記事 木版印刷とは?歴史・仕組み・他印刷との違いまで徹底解説|新潟の印刷会社が語る誕生から現代の再評価まで

● 黒=実用性の象徴だった

印刷の初期段階では、とにかく「大量に、正確に、速く」情報を届けることが最重要。

そして「黒インク」は、その役目に完璧に応える存在でした。

たとえば:

-

政治的な布告や法令

-

宗教的な経典や教義

-

商業上の記録や目録

こういった重要書類に必要なのは、彩りやデザインではなく、“正確さ”と“明快さ”だったのです。

● でも、人間は「色」を求めはじめる

黒だけの世界に慣れていくうちに、人々は次第にこう思うようになります。

-

「この部分だけ、目立たせたい」

-

「ここに色がついていたら、もっと分かりやすいのに」

-

「見た目がもっと華やかだったら、喜ばれるかもしれない」

これは当然の流れです。

本を読む、チラシを見る、人々が“印刷”に触れ、活用するようになるにつれ、「色の力」に対する期待と欲求が高まっていきます。

● 印刷に色を加える――その第一歩はここから始まった

次の時代、人々が初めて印刷に「色」を加える選択をしたとき、選ばれたのは“赤”でした。

なぜ赤なのか?どんな使われ方をしたのか?そして、そこからどうやって「多色印刷」へと進化していったのか?

それは、次章で詳しくお話ししましょう。

第2章|【赤の衝撃】カラー印刷の最初の一色は“赤”だった|黒+朱の二色刷りの歴史と理由

印刷の世界に、はじめて「色」が登場した瞬間。それは、長く「黒」一色であった紙面に、**赤(朱)**という鮮烈な色が加わったときでした。

それは単なる“色味”の変化ではなく、人々の感情や視線、伝えたい情報の強調性に大きな変化を与えるものでした。

この章では、「なぜ最初に“赤”が加えられたのか」「どんな使われ方をしたのか」、そして「その意義とは何だったのか」について、やさしく深掘りしていきましょう。

● いちばん最初の“多色印刷”は、「黒+赤」だった

今日ではカラー印刷は当たり前ですが、最初の一歩はとても慎重で、そしてとても象徴的なものでした。

それが、**黒インクに赤インクを加えた“二色印刷”**です。

この「黒+赤」という組み合わせには、非常に大きな意味が込められていました。

-

黒は基本情報=本文、主な文章

-

赤は注目箇所=強調、重要な部分

色によって情報の**“重み”や“役割”を分ける**という考え方が、ここで誕生したのです。

● なぜ“赤”が最初に追加された色だったのか?

1. 見た目の強さと目立ちやすさ

赤は、人の目をひきつける色。

心理学的にも「注意・危険・重要」といったイメージを伴うため、目立たせたい場所にぴったりでした。

例えば黒文字の中に赤い一文があると、そこに自然と視線が集まります。

2. 日本文化での“神聖さ”

赤、特に「朱」は、日本や中国では神聖な色とされてきました。

-

社寺の朱塗りの柱

-

天皇や公家が使う“朱印”

-

仏教の「朱書経典」や修正箇所に使う朱筆

こうした背景から、赤には「正統性」「権威」「尊さ」が宿るとされていたのです。

3. 素材として入手しやすく、安定していた

「赤(朱)」の顔料は、辰砂(しんしゃ)=硫化水銀という鉱物から得られました。

これは古代中国でも使われていたほど歴史があり、耐久性・発色の安定性があり、インクとしても非常に優秀でした。

● 赤が加わった印刷物のリアルな活用例

● 仏教経典での朱書(しゅしょ)

たとえば、「南無阿弥陀仏」や「般若心経」の中で、特に重要なフレーズや仏名を朱で記すことで、宗教的な尊厳とリズム感が生まれました。

参拝者や読み手にとっても、色の違いが精神的な導きとなるような印象を与えていたのです。

● 公文書や手紙での訂正・承認

日本の古文書や江戸時代の役所文書では、上役が内容を確認した印として「朱印」や「朱筆」が加えられることがありました。

これは単なる強調ではなく、内容に“公的な承認”を加えるという重要な意味を持っていました。

● 木版印刷の普及による庶民への広がり

江戸時代後期になると、出版文化が庶民にまで広がり始め、絵草子やお知らせ、実用書にも印刷が使われるようになります。

この頃、「黒+赤」の印刷は、読みやすさとデザイン性を兼ね備えたスタイルとして人気を集めていきました。

● 西洋におけるルブリック(赤字)の使用例

赤のインクが特別だったのは、東洋だけではありません。

中世ヨーロッパの修道士たちが書き写した聖書や典礼書などの**彩飾写本(イリュミネーション)**でも、赤は特別な役割を担っていました。

-

見出しや章のはじめを赤で書く

-

強調すべきキーワードを赤で装飾する

この赤字部分は「ルブリック(rubric)」と呼ばれ、ラテン語で“赤=ruber”に由来します。

のちの印刷文化においても「ルビ(ふりがな)」や「赤字修正」など、赤色は“補足・強調・解説”の役割を担うようになりました。

● 黒+赤=二色印刷がカラー印刷の前段階になった

赤インクを加えたことで、印刷現場には新しい課題と挑戦が生まれました。

-

色ごとに版を分ける必要(2版構成)

-

印刷のズレ(見当ずれ)を抑える調整技術

-

用紙のインク耐性や乾燥速度の最適化

これらは、のちの「3色」「4色」さらには「フルカラー」印刷への重要な布石となりました。

つまり、「黒+赤」は、単なる色彩表現ではなく、印刷技術そのものを発展させる起爆剤だったのです。

第3章|【多色印刷の夜明け】浮世絵・錦絵とリトグラフが切り開いたカラー印刷の原型とは?

「黒+赤」の二色印刷で、情報に強弱や意味の差を持たせられるようになった印刷物。

でも、人の欲求は尽きません――「もっと美しく」「もっと華やかに」「絵にも色をつけたい」。

そうした願いがついに実現したのが、「多色印刷=フルカラー表現のはじまり」です。

この時代、印刷は文字だけを載せるものから、**“絵を表現するための手段”**へと進化していきました。

そしてその進化は、世界の東西でまったく異なる形を取りながら花開いていきます。

● 日本の錦絵が実現した手作業による多色表現

日本で最初に多色印刷の革命を起こしたのは、18世紀半ばの江戸の町。

それまで墨一色で刷られていた浮世絵に、鮮やかな色彩が加えられるようになります。

その代表的な作品群が「錦絵(にしきえ)」です。

● 錦絵とは?

「錦」とは、絹織物のように美しい色彩という意味。

錦絵は、従来の木版画に5色〜10色以上の色を重ねて刷る、いわば“日本版フルカラー印刷”です。

● 浮世絵における版木と色分けの職人技術

錦絵では、印刷に使用する木版を色ごとに彫り分けていました。

つまり、1つの絵を刷るのに使われる版木は、黒(輪郭)に加えて、赤・青・黄・緑など、色数分だけ用意されていたのです。

しかもそれを紙の上にズレなく順番に重ねて刷るという、高度な技術が必要とされました。

版画職人(彫師)と印刷職人(摺師)の連携によって、美しい仕上がりが実現されていたのです。

● 代表的な浮世絵師たち

-

鈴木春信(錦絵の創始者)

-

喜多川歌麿(美人画の革新者)

-

東洲斎写楽(役者絵の達人)

-

歌川広重・葛飾北斎(風景画の巨匠)

これらの作品は、当時の江戸の庶民たちにとって、手が届く芸術作品であり、情報媒体であり、ファッションでもありました。

▶併せて読みたい記事 鈴木春信と錦絵の誕生|多色刷りが変えた浮世絵と印刷文化の歴史【色彩印刷の革命】|新潟の印刷会社が解説

● リトグラフ(石版印刷)の誕生と多色対応

同じころ、ヨーロッパではまったく違うアプローチで「色の印刷化」が進んでいました。

それが、**リトグラフ(石版印刷)**という技術の誕生です。

● リトグラフとは?

1798年、ドイツのアロイス・ゼネフェルダーが発明したリトグラフは、油と水の反発作用を利用して、石に描いた絵を紙に転写するという画期的な印刷方法でした。

この技術により、筆で描いたような繊細な線や塗りをそのまま印刷に反映できるようになり、芸術表現と印刷の融合が可能になりました。

● 多色化の工夫:色ごとに版を変える

リトグラフも最初は単色でしたが、やがて1色=1版方式で多色印刷が可能に。

それぞれの色に対して別々の石板を用意し、順に紙に刷っていくことで、多色表現が可能になったのです。

● カラー印刷が“芸術”として発展した背景

19世紀末には、フランスの芸術家トゥールーズ=ロートレックらによって、多色リトグラフの技術は劇的に進化。

彼が描いたムーラン・ルージュのポスターは、芸術と広告の境界を超え、街中を彩るカラーアートの革命として高く評価されました。

ヨーロッパ中のカフェ、劇場、百貨店の壁に貼られた華やかなポスターは、人々の目を奪い、消費文化の活性化にも大きく貢献しました。

▶併せて読みたい記事 アロイス・ゼネフェルダーと石版印刷の誕生|リトグラフが変えた印刷と芸術の歴史|新潟の印刷会社が解説!

● 手で色を重ねる時代の“職人芸”と“限界”

この時代の多色印刷は、まだすべてが手作業で行われていました。

-

色ごとに版を作る

-

その都度、手でインクを塗る

-

見当(位置合わせ)を細かく調整する

ズレが出ればすべてがやり直し。

それでも、美しい色彩を人々に届けたいという職人たちの情熱が、手間をかけてでも美を追い求めた印刷文化をつくりあげました。

● 日本は世界に先駆けて“多色印刷”を大衆化した国

世界の中でも、錦絵文化を築いた日本は、驚くべき早さで多色印刷の技術を実用化・芸術化・大衆化した国でした。

-

江戸の庶民が“フルカラー印刷”を楽しんでいた

-

芸術家が版元と連携して大量に売るビジネスが成立していた

-

カラー印刷が「アート」「娯楽」「実用品」にまで浸透していた

これは西洋よりも100年以上早い、印刷文化の成熟と言っても過言ではありません。

● 多色印刷が切り開いた新たな世界

-

見る楽しさ、飾る楽しさ

-

美的感覚の普及と大衆化

-

情報の視覚化=色によって内容を分けて伝える文化

多色印刷は、「紙の上に色がある」というだけで、読む人・見る人の心を大きく揺さぶる時代の幕を開けました。

第4章|【CMYKと網点の誕生】色を“分解して刷る”という革命|カラー印刷の仕組みが変わった瞬間

絵に色をつける。それは手作業で重ねる時代から始まりました。

しかし、もっと多くの人に、もっと速く、もっと美しく、色を届けるには限界があったのです。

「色をもっと簡単に、もっと効率よく、しかも正確に再現できないだろうか?」

この問いに答えたのが、「色を分解して印刷する」という全く新しい発想でした。

そして、ここから現代のフルカラー印刷の礎となるCMYK方式が誕生します。

▶併せて読みたい記事 CMYKとは?RGBとの違いと印刷用語を新潟の印刷会社が徹底解説!

● 色を“混ぜる”から“分けて刷る”へ──大転換の始まり

それまでの多色印刷は、「この赤を出したいから赤インクの版を使う」といった具合に、見たままの色を1色ずつ刷る方法でした。

しかしこれでは、色数が増えるたびに版の数も増え、コストも作業時間も膨大になります。

そこで生まれたのが、まったく逆のアプローチ。

「印刷する絵や写真を、“基本的な色の成分”に分けて考えよう。」

つまり、どんな色であれ、特定の基本色の“混ざり具合”として定義し直すという考え方です。

● CMYK方式とは?印刷における4色分解の仕組み

この発想から生まれたのが、CMYK(シーエムワイケー)方式と呼ばれる印刷の4色分解理論です。

| 頭文字 | 色名 | 役割 |

|---|---|---|

| C | Cyan(シアン) | 青緑。水色に近いクールな青 |

| M | Magenta(マゼンタ) | 赤紫系の鮮やかなピンク |

| Y | Yellow(イエロー) | 明るく透明感のある黄色 |

| K | Key Plate(ブラック) | 主に輪郭・濃淡を支える黒。“K”は“Key”の頭文字 |

この4色を使えば、人間の目が感じるほぼすべての色合いを再現できるのです。

実際には、これらの色を「重ねて」刷ることで、紙の上に何百・何千という色を再現していきます。

これが、手作業に頼らずに多色印刷を可能にした、革命的な技術だったのです。

● 網点(あみてん)とは?写真表現の決め手

CMYK方式のもう一つのカギが、網点(あみてん)技術です。

これは、インクをただベタっと塗るのではなく、小さな点で濃淡を表現するという仕組み。

点が大きく密集していれば「濃く」、小さく間隔が空いていれば「薄く」見える――人間の目の錯覚を活かした技術です。

網点のポイント:

-

各色のインクを、細かいドット状にして重ねて刷る

-

色の版ごとにドットの角度をずらしてモアレ(干渉)を防止

-

拡大すると点の集まりに見えるが、離れて見ると“写真のような絵”に見える

これにより、グラデーションや写真のような繊細な色合いが、たった4つのインクで表現できるようになったのです。

▶併せて読みたい記事 網点とは?ハーフトーンの意味・仕組み・歴史を徹底解説|印刷と写真を変えた“点”の革命を新潟の印刷会社が紹介

● 色分解による“写真印刷”の夢が現実に

この技術革新がもたらした最大のインパクトは、写真の印刷です。

それまでは、写真のようなリアルな映像を印刷物に載せることはほぼ不可能でした。

でもCMYK方式が生まれたことで、

-

写真を4色に分解して印刷できる

-

色合いも立体感もリアルに再現できる

-

どんな印刷物にも写真が載せられるようになった

という、まさに夢のような世界が実現したのです。

雑誌、新聞、カタログ、ポスター…

あらゆるメディアが「白黒」から「フルカラー」へと変わっていきました。

● 機械印刷との相性抜群=近代印刷の始まり

CMYK方式の最大の強みは、印刷機で安定して再現できるという点でした。

どんな画像も、データをCMYKに分解して、機械がその通りにインクを配置すれば、

-

誰でも

-

同じ品質で

-

何千枚、何万枚でも印刷できる

という、大量印刷の自動化が可能になったのです。

これによって、印刷は完全に**“手工芸”から“工業技術”へと進化”**したと言えるでしょう。

● “色”は再現できるものになった

このCMYK技術によって、色というものは「勘や職人の感覚で調整するもの」から、「再現できるもの」「数値化できるもの」へと変わっていきました。

-

色の成分を科学的に分けて考える

-

それを印刷機が忠実に実行する

-

結果として、色が“意図通り”に表現される

それは、印刷における“色の見える化”=標準化への第一歩でもありました。

第5章|【オフセット印刷の革命】機械でフルカラー印刷が可能に|カラー印刷 大量生産の時代へ

前章で紹介した「CMYK方式」によって、色を4つに分解して印刷する技術が確立されました。

しかし、これを本当に大量に、正確に、しかもスピーディに実現するには、「機械」の力が必要でした。

そしてその答えが、20世紀初頭に登場した――オフセット印刷機(Offset Press)。

この技術の誕生が、“現代のカラー印刷”を根本から変える革命となったのです。

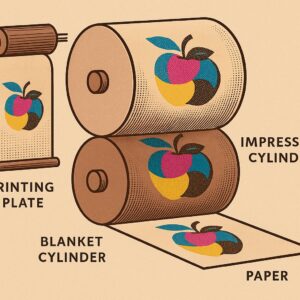

● オフセット印刷とは?ゴム転写による高精度技術

オフセット印刷は、一見とても遠回りな方法です。

-

版(プレート)にインクをつける

-

インクを「ゴム(ブランケット)」に転写する

-

ゴムから紙に印刷する

直接、版から紙にインクをつけるのではなく、いったん“ゴム”に移してから紙に刷るのです。

でも、これがとてつもなく理にかなった方式でした。

なぜゴムを“仲介”させるのか?

-

金属の版は「硬すぎて」紙にうまく馴染まない

-

ゴムはやわらかく、どんな紙の凹凸にもきれいにインクを転写できる

-

版自体は直接擦られないので、劣化しにくく長持ちする

つまり、「品質」「スピード」「コスト」すべての面で優れた印刷方式だったのです。

● 1904年、カラーオフセット印刷を生んだルーベルの発明

オフセット印刷の基礎を築いたのは、アメリカのアイラ・ワシントン・ルーベル(Ira W. Rubel)。

1904年、彼が偶然ゴムのブランケットを経由させた印刷方法を試したことが、すべての始まりでした。

この方式が広がると、印刷は一気に加速します。

-

1時間に数千~数万部のカラー印刷が可能に

-

細かい文字・写真もぶれずに再現

-

大量の雑誌・新聞・広告が安定的に供給できるように

つまり、本格的な「機械によるカラー印刷時代」が到来したのです。

▶併せて読みたい記事 オフセット印刷の父・アイラ・ワシントン・ルーベルとは?世界を変えた“失敗”|新潟市の印刷会社が解説!

● CMYKとオフセットの最強タッグが産業を変えた

このオフセット印刷と、すでに確立されていたCMYK方式が手を組んだことで、以下が実現します。

-

どんな色でも4版で再現できる

-

4つの版を機械が正確に重ねることで、写真のようなフルカラーを印刷

-

1人でも数万部の印刷を行えるように

これにより、印刷業界は完全に産業革命レベルの進化を遂げました。

-

印刷=職人の仕事 → 印刷=工場の生産ライン

-

1日数枚 → 1時間数万部

-

芸術・宗教・学問中心 → 広告・商品・暮らし中心

● 雑誌・新聞・広告に広がったフルカラーの波

この機械によるフルカラー印刷が登場したことで、街の景色が変わりました。

-

雑誌のグラビアに写真が載るようになる

-

商品のパンフレットが写真付きカラーで展開される

-

駅のポスターがモノクロからカラフルに変わる

-

お店のチラシや新聞折込が視覚的に訴えかけてくる

つまり、「情報に“色”が乗るようになった」ことで、人の感情や行動を動かす力が大きく進化したのです。

● 日本への導入と印刷産業の近代化

日本では明治末〜大正時代にかけて、欧米からオフセット印刷技術が導入されました。

特に、活字印刷の発展に大きく貢献した築地活版製造所や、その創業者平野富二らの尽力により、近代印刷のインフラが整備されていきます。

-

カラー教科書や雑誌の登場

-

宣伝用ポスターの高精細化

-

官公庁・新聞社などでもオフセットが標準化

こうして、日本の印刷業界も「職人技」から「近代産業」へと変貌していきました。

▼併せて読みたい記事

日本の印刷はここから始まった!本木昌造と弟子たちが築いた活版印刷・出版文化・デザインのすべて【完全決定版】

● 機械によるカラー印刷がもたらしたもの

| 項目 | 手作業時代 | オフセット時代 |

|---|---|---|

| 色数 | 色ごとに版を追加 | 基本はCMYKの4色で無限の色表現 |

| 作業 | 人の手による重ね刷り | 機械が自動で正確に重ねる |

| 速度 | 数十枚/日 | 数千〜数万枚/時間 |

| 品質 | 職人の腕次第 | 安定して高品質 |

| コスト | 高い(色数増加で割高) | 大量印刷で単価が劇的に下がる |

● まとめ:印刷に色が“日常”として定着した時代へ

オフセット印刷の誕生により、カラー印刷は特別なものではなく、日常の一部になりました。

-

色は「飾り」ではなく「伝える力」

-

印刷は「特権」ではなく「誰でも使える手段」

-

技術は「職人」ではなく「社会を動かすインフラ」へ

第6章|【オンデマンド印刷の登場】1部からできるフルカラー印刷|カラー印刷の自由化が加速した現代

オフセット印刷によって、「フルカラー印刷の大量生産」は現実となりました。

けれど、時代が進み、インターネットやパソコンが身近になってくると、人々はさらにこんなことを考えるようになります。

「1部だけでも安く印刷したい」

「1人ずつ内容や色を変えたい」

「もっと手軽に、もっとすぐにカラー印刷したい!」

そんなニーズに応えて登場したのが、オンデマンド印刷です。

これは、まさに**“色の自由”を誰でも手にできる時代の幕開け**でした。

● オンデマンド印刷とは?デジタル印刷機の仕組み

オンデマンド(On Demand)=「必要なときに、必要な分だけ」。

つまり、従来のように大量に刷って在庫するのではなく、必要な部数だけ、すぐに印刷できる方式です。

特徴:

-

パソコンから直接データを送り、印刷機がすぐに出力

-

版を作る必要がなく、1部からでも印刷可能

-

内容や色が1枚ごとに変わっても対応できる

この柔軟性により、印刷の“使い方”そのものが大きく変わっていきました。

● デジタルデータ × 高精細フルカラー=無限の表現

オンデマンド印刷の心臓部は、デジタル印刷機です。

この機械は、パソコンで作ったデータをそのまま読み取り、CMYKインク(またはトナー)を高速で紙に噴射・定着させてカラー印刷します。

従来のオフセット印刷のように「版」を使わないため、次のようなメリットがあります:

-

毎回デザインや色を変えてもOK(バリアブル印刷)

-

校正→印刷がスピーディ(時間短縮)

-

写真や文字の細かさも再現可能(解像度の進化)

これにより、企業や店舗だけでなく、個人レベルでも高品質なフルカラー印刷が日常的に使えるようになりました。

● 1部から可能に!少部数カラー印刷の革命

オンデマンド印刷の広がりによって、**「印刷物をムダなく作る」**ことが可能になりました。

たとえば:

-

名刺100枚だけ、急ぎでほしい

-

チラシを300枚ずつ、毎週デザインを変えて配りたい

-

商品に貼るステッカー、全種類違う内容でもOKにしたい

-

結婚式の席札や案内状を、名前ごとに色を変えて作成

こうしたニーズはすべて、オンデマンド印刷によって実現しています。

今や“色を使う”ことは、特別なことではなく、「誰でも手軽に選べる手段」となったのです。

● 小ロット&パーソナライズ印刷の強み

オンデマンド印刷の特長は、「少量でもできること」。

そして、一枚ごとに“違う色・違う内容”を刷れるという点です。

この技術は、さまざまなシーンで活用されています:

| 活用例 | 印刷の特徴 |

|---|---|

| バリアブルDM | 宛名だけでなく、デザインや色も1人ずつ変えられる |

| セミオーダー冊子 | 表紙カラーや名前入りで1部ずつ印刷可能 |

| イベント用POP | 来場者の名前を刷ったカラーPOPを当日出力 |

| ハンドメイド台紙 | 商品ごとに違う色・サイズの台紙もOK |

“色を自由に使える”ことで、印刷物の表現力と価値が大きく広がっているのです。

● デジタル印刷の進化は止まらない

いま、オンデマンド印刷の世界はさらに進化しています。

-

ホワイトトナーや特色印刷への対応(黒紙に白インクなど)

-

DTFプリントなど布製品への印刷もオンデマンド化

-

3Dプリンター的な色付き立体出力も登場しはじめている

これにより、「紙」だけでなく「立体物」「衣類」「金属」など、**あらゆるものに“フルカラーで情報をのせる”**時代がやってきています。

● “色を刷る”ということが、誰にとっても自由になった

オンデマンド印刷の登場は、印刷における**“色の民主化”**ともいえる出来事でした。

かつては:

-

色を使うには版が必要で高コスト

-

多色刷りはプロだけの技術

-

個人がフルカラー印刷するなんて夢のまた夢

でも今は:

-

データがあれば誰でもすぐ印刷できる

-

1枚からでもOK、内容も色も自由自在

-

スマホやパソコンから気軽に印刷注文できる時代

つまり、色を使った表現は今、もっとも身近なクリエイティブになっているのです。