新潟で「記念誌」の発注をご検討の方は、こちらのサービスページも是非、ご覧ください。

✅ 1章|記念誌の作り方がまるわかり!初心者でも安心の印刷ガイド【完全版】

「記念誌の担当をお願いしたいんだけど…」

突然そう言われて、戸惑っていませんか?

記念誌は、創立記念や卒業、地域行事、閉校など、人生や組織の節目をかたちに残す大切な冊子。でも、多くの方にとっては“はじめての仕事”です。何から始めればいいのか?誰に相談すればいいのか?原稿はどう集める?どこに印刷を頼む?——そんな悩みが次々と押し寄せてくるのが、記念誌づくりのリアルです。

このブログでは、**記念誌を初めて担当する方が「迷わず、効率よく、そして感動的な1冊を作るための道筋」**を、新潟の印刷会社である私たち新潟フレキソが徹底解説します。

企画や構成の立て方から、原稿・写真の集め方、レイアウトや印刷方法の選び方、納品スケジュールまで、すべての工程を網羅した**“作成ガイドの決定版”**です。

「初心者でも、ここまで読めば安心」そう思える実践的なチェックリストもご用意しています。

あなたの「わからない」を、「できる」に変える。そのお手伝いが、私たちの役目です。

✅ 第2章|記念誌とは?制作目的と種類をやさしく解説

「そもそも記念誌って何を載せるの?」「卒業アルバムとは違うの?」

そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

記念誌とは、ある出来事や節目の記録を“冊子”という形で残す、特別な出版物です。個人の思い出や組織の歴史、地域の活動の軌跡など、時間や想いを未来に届ける“タイムカプセル”のような存在ともいえます。

記念誌の制作目的はさまざまですが、大きく分けると以下のような種類があります:

-

創立・創業記念誌:企業や学校、団体などの〇周年を祝う節目に

-

卒業・卒団・閉校記念誌:学校やチームでの思い出や感謝を形に

-

地域活動・自治体記念誌:町内会、NPO、地域行事などの記録に

-

社史・周年報告書:企業が自社の歩みを振り返り、社内外に伝える

-

追悼・メモリアル記念誌:故人や創業者の功績を後世に伝えるため

-

学術・研究記録誌:学会や研究団体の活動の集大成として

このように、記念誌は「何を、誰に、どんな形で伝えたいか」によって、その中身や構成も大きく変わってきます。

つまり、記念誌づくりの第一歩は「目的」と「対象読者」を明確にすることから始まるのです。

私たち新潟フレキソでは、新潟県内の学校・企業・自治体をはじめ、さまざまな現場で記念誌制作をお手伝いしてきました。それぞれの目的に応じた構成・印刷仕様・ページ数の設計も、豊富な事例をもとにご提案可能です。

次の章では、「目的に合った記念誌の設計図をどう描くか?」=企画・構成の立て方を解説していきます。

✅ 第3章|記念誌の企画と構成をどう考える?成功のカギは“設計図”にあり!

記念誌づくりを成功させる最大のポイント――それは、**「企画と構成」**をしっかり固めてから動き出すことです。

なんとなく「写真を集めて、思い出を書いて、印刷すればいいんでしょ?」と思って始めてしまうと、途中で「ページ数が足りない!」「テーマがバラバラ!」という事態になりかねません。

記念誌は、いわばひとつの“本”をつくるプロジェクト。

だからこそ、設計図となる「企画」と「構成」は最初にじっくり考えておく必要があります。

■ まず考えるべきは「何を残したいか?」

記念誌の本質は、**“誰に、どんな想いを、どう残したいか”**という問いに答えることです。

-

節目を記録したいのか?

-

感謝の気持ちを届けたいのか?

-

歴史や実績を未来に伝えたいのか?

この「目的」が明確になると、どんな記事を載せるべきか、誰に寄稿してもらうか、写真は何を撮るか──すべての方針が見えてきます。

■ 構成パターンは大きく3タイプ

| パターン | 特長と向いている用途 |

|---|---|

| 時系列構成 | 創立〜現在までの歩みを年表的に記録/企業・学校の周年記念など |

| テーマ別構成 | 活動・部門ごとに章を分ける/複数寄稿者・多ジャンル向け |

| ストーリー型構成 | ひとつの人物・出来事に焦点を当てて物語形式に/創業者の軌跡・復興記録など |

■ 章立て例:学校の創立50周年記念誌

-

ごあいさつ(校長・理事長など)

-

沿革・年表(設立〜現在までの歩み)

-

校舎や制服の変遷

-

卒業生・教員のインタビュー

-

行事・部活動の紹介

-

地域との関わり

-

在校生からのメッセージ

-

編集後記・協力者一覧

構成をしっかり考えておくことで、原稿集めや写真選定、レイアウト作業も格段にスムーズになります。

次の章では、いよいよ実践編として「原稿・写真の集め方」とその注意点を解説します。

ここからが“現場担当者の腕の見せどころ”ですよ!

✅ 第4章|原稿・写真の集め方と注意点|記念誌づくり最大のヤマ場を乗り越える!

構成が決まったら、いよいよ**「中身=素材」**を集める段階へ。

記念誌制作で一番大変なのが、この「原稿・写真の集め方」だと言っても過言ではありません。

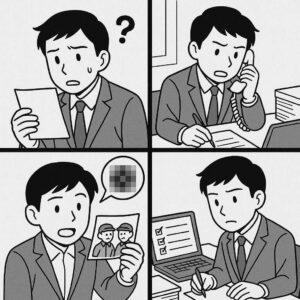

実際、多くの担当者がこんな悩みに直面します:

-

寄稿をお願いしたのに締切を過ぎても届かない…

-

写真の画質が悪くて印刷に使えない…

-

文章が短すぎたり、長すぎたりでページに合わない…

こうしたトラブルを防ぐには、「具体的な依頼」と「見える化された管理」がカギです。

■ 原稿依頼は“伝え方”がすべて

単に「何か書いてください」ではNG。以下の項目を明確に伝えましょう:

-

テーマ例:「卒業の思い出」「〇〇周年に寄せて」など具体的に

-

文字数目安:600字以内/1,000字以内など

-

提出形式:Word/手書き可/メール添付など

-

締切日:余裕を持った期日+リマインド日

-

写真の有無:一緒に提出してもらうか確認

テンプレート(WordやPDF)を添えて依頼すれば、相手も安心して書けます。

■ 写真は「解像度」と「構図」が命!

スマホ写真は使いやすい反面、画質が足りない/構図が偏っているなどの落とし穴も。

-

2MB以上の解像度が理想

-

横向き推奨(誌面に収まりやすい)

-

被写体が中心で明るい写真を選ぶ

-

誰が写っているか/掲載OKかの確認も必須

紙焼き写真しかない場合は、スキャン対応もOK。

当社でもスキャン・補正・レイアウト提案まで一貫対応できます。

■ 管理表があるだけで全然違う!

原稿と写真の提出状況を一覧で把握できる表を用意しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 寄稿者名 | 誰に頼んだか |

| 頼んだ日 | 依頼日時 |

| 原稿提出状況 | 済/未/確認中など |

| 写真提出状況 | 有/無/再依頼など |

| 備考 | コメント・差し替え希望など |

GoogleスプレッドシートやExcelでOK。共有すればチーム管理もスムーズに。

この章を乗り越えれば、記念誌はもう半分完成したようなもの。

次章では、素材をどう見せるか=「デザイン・レイアウト」のポイントを徹底解説します!

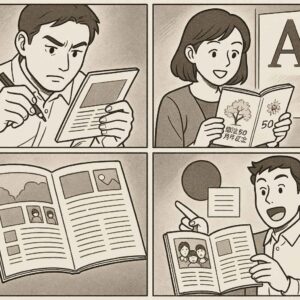

✅ 第5章|記念誌のデザイン・レイアウトのコツ|見やすさ・美しさ・想いが伝わる誌面に

せっかく集めた原稿や写真、どうせなら**“見た目でも心を動かす記念誌”**に仕上げたいですよね。

記念誌の印象は、内容だけでなく「デザイン」と「レイアウト」で大きく左右されます。

表紙の雰囲気、文字の読みやすさ、写真の配置──これらが整っていると、それだけで「丁寧につくられた一冊」という信頼感が生まれます。

■ 読みやすさと雰囲気の決め手は「フォントとサイズ」

| 用途 | おすすめ書体 | 印象 |

|---|---|---|

| 表紙・タイトル | 明朝体 | 厳かな雰囲気、格調高い |

| 本文 | ゴシック体 | 読みやすく、フラットな印象 |

| キャプション | 丸ゴシック | 柔らかく、親しみやすい |

特に高齢の読者も想定する場合は、フォントサイズや行間、文字色と背景のコントラストにしっかり配慮しましょう。

■ 表紙は“顔”!キービジュアルとタイトル配置がカギ

-

校章・ロゴ・建物など象徴的な写真やイラストを中央に

-

「創立〇周年記念誌」「令和〇年度」などの文字は大きめ・明朝体で

-

キャッチコピーを入れると印象がぐっと強くなる

例:「未来へつなぐ50年の歩み」

■ ページ構成は“リズム”が命

全ページが文字だけだと重く、写真だけでも間が持たない。

文字ページと写真ページを交互に組む・余白を活かす・見出しを使って整理することがポイント。

-

1ページ1テーマに絞ると、すっきり見やすく

-

同じフォーマットを繰り返しすぎない(変化をつける)

-

「写真+短文+キャプション」の構成は鉄板

■ 写真レイアウトのコツ

-

主役の写真は大きく、他は小さくしてメリハリを

-

被写体の視線に合わせて配置方向を調整

-

キャプションは短くても意味が伝わるように

-

色調を整えると統一感が出る(補正対応も可)

もしデザインに自信がない場合でも、新潟フレキソではプロによる表紙デザイン・誌面レイアウトの提案も可能です。

「このパートだけ手伝ってほしい」というご相談でも大歓迎!

次章では、いよいよ記念誌完成までの最終ステップ──印刷準備と納品までの流れを解説します。

✅ 第6章|印刷の準備と納品までの流れ|入稿・校正・製本もまるっと解説!

すべての原稿と写真が揃い、デザインも完成!

ここまで来たら、いよいよ印刷会社とのやりとり=「印刷準備と納品」のフェーズです。

この章では、初心者でもスムーズに進められる印刷の基本的な流れと、よくあるつまずきポイントを解説します。

■ 入稿前にチェックしたい「データのまとめ方」

まず、印刷に出すための「入稿データ」を用意します。

入稿形式は以下の3つに分かれます:

-

完全データ入稿(PDFでレイアウト済み)

→ デザイナーが組んだ場合はこちら -

素材支給+レイアウト依頼(Word・写真などを渡して印刷会社におまかせ)

→ 一般的な記念誌担当者はこちらが主流です -

紙原稿入稿(手書き・印刷物をまとめて渡す)

→ スキャンや入力からお願いするケース

新潟フレキソではどの形式にも対応可能なので、「データがバラバラでもOK」です!

■ 校正(こうせい)とは?印刷前に絶対必要な作業

校正とは、誤字・脱字や内容の誤りを印刷前にチェックする作業です。

見落としがちなポイントはこちら:

-

名前や肩書きの漢字違い

-

写真とキャプションの組み合わせミス

-

ページ番号と目次のズレ

PDF形式で「仮刷り」を確認 → 紙に出力して複数人で見るのがおすすめ。

最終OKが出ると「校了(こうりょう)」と呼び、印刷工程に入ります。

■ 印刷仕様の決め方

-

部数:配布予定数+10〜20部の予備が目安

-

製本方法:

– 中綴じ(16〜40P程度)…ホチキス綴じ、安価・軽量

- 無線綴じ(40P以上)…背表紙あり、保存性高い -

用紙:

– 表紙:コート紙・マット紙など厚手

– 中面:上質紙・マット紙など読みやすさ重視 -

カラー/モノクロ:全部カラー or 一部だけカラーも可(コスト調整可)

■ 納品までのスケジュール感

| ステップ | 日数目安 |

|---|---|

| 校了後〜印刷 | 約3~5日 |

| 製本加工 | 約5~9日 |

| 検品・納品 | 約1~2日 |

→ 合計10〜16日が目安。

「卒業式に間に合わせたい」「記念式典の前に届いてほしい」など希望日がある場合は、最初の打合せ時に必ず伝えましょう。

新潟フレキソでは、データ作成から印刷・製本・納品まで一貫対応。

「納品まで不安なく進めたい」「ミスが出ないようにプロに見てもらいたい」そんなご希望も大歓迎です!

次章では、記念誌制作でよくある“困った”を解決するQ&Aコーナーをお届けします。

✅ 第7章|よくある質問&不安解消Q&A|「困った…」は誰もが通る道!

「何から手をつければいいのかわからない…」

「締切に間に合うか不安です…」

「こんなこと印刷会社に聞いていいのかな?」

大丈夫です。記念誌を作った人の9割以上が“初心者”としてスタートしています。

不安になるのは当たり前。ここでは、実際によくある質問をまとめて、新潟フレキソの現場目線でズバッとお答えします。

Q1. 時間がない!ギリギリでも間に合いますか?

A:まずはご相談ください。最短スケジュールをご提案します。

「あと1ヶ月しかない!」という方でも、ページ数や校正回数を絞って進行すれば十分可能です。

構成案テンプレや既存レイアウトの活用で、スピード感ある制作が可能です。

Q2. 原稿が集まりません…。どうしたら?

A:テンプレートや依頼文サンプルをご提供します。

「どう書けばいいかわからない」という寄稿者が多いのが現実。

テンプレと見本があるだけで提出率は劇的に上がります。

Q3. 写真が古い/ボケてるけど使えますか?

A:補正・加工で見違えるほどきれいになります。

暗い・ぼやけた・傾いている写真も、専用ソフトで補正可能です。

人物にモザイク処理や背景ぼかしなども対応しています。

Q4. 誤字脱字が不安。あとから直せますか?

A:校正段階ならOKですが、印刷後は修正できません。

だからこそ校正作業が最重要です。PDFで仮刷り→紙で確認→複数人でチェック。

この流れで誤植の大半は防げます。

Q5. データの作り方がわかりません…。

A:手書き原稿でもOK!データ化もレイアウトも丸ごとお任せください。

Word・Excel・手書きなど、どんな状態でも印刷可能な形式に整えます。

「どこまで頼んでいいか不安」という方こそ、お気軽にどうぞ。

あなたの不安や疑問は、きっと誰かも通った道。

だからこそ、「こんなこと聞いていいのかな?」と思ったら、まずご相談ください。

新潟フレキソでは、そんな一歩を応援する準備が整っています。

✅ 第8章|まとめ|あなたの頑張りは、必ず“誰かの宝物”になる

ここまで読んできたあなたは、もう立派な記念誌担当者です。

知識ゼロ、経験ゼロでも、「どうにか形にしたい」という想いがあれば、それだけで記念誌づくりのスタートラインに立てます。

そして今、あなたはその一歩を確実に踏み出しました。

記念誌は、単なる冊子ではありません。

創立・卒業・閉校・地域行事──そこには、誰かの記憶、感謝、願い、誇りが詰まっています。

それを「目に見える形」にすることができるのが、記念誌という仕事の魅力です。

集める手間、締切のプレッシャー、校正の緊張感……

途中で「もう無理かも」と思う瞬間も、きっとあるでしょう。

でも、完成した冊子を手にしたとき、

きっとあなたはこう思うはずです。

「やってよかった」

そしてその一冊は、10年後、20年後に開かれても、

当時の空気や想いを鮮やかに蘇らせてくれる“宝物”になります。

私たち新潟フレキソは、あなたの「やってよかった」の瞬間を全力で支えるパートナーです。

まだ構成が決まっていなくても、写真が揃っていなくても、大丈夫。

「ちょっと相談してみたい」そんな一言から、すべてが始まります。

📋 記念誌制作チェックリスト&進行表

| ステップ | 項目 | 内容のポイント |

|---|---|---|

| STEP1-1 | 制作目的の確認 | 周年・卒業・地域活動などの目的を明確にする |

| STEP1-2 | 配布対象と部数の検討 | 配布対象(全校生徒、OB、地域など)と必要部数を想定 |

| STEP2-1 | 章立て(構成案)の作成 | 章立てや構成パターン(時系列・テーマ別等)を検討 |

| STEP2-2 | ページ数・サイズの設定 | A4/B5やページ数を仮決定して紙面設計へ |

| STEP3-1 | 寄稿依頼リストの作成 | 寄稿者や提供者を一覧化し、役割分担と依頼を明確に |

| STEP3-2 | テンプレート作成・配布 | テンプレート・提出ガイドラインを用意して送付 |

| STEP3-3 | 写真・資料の収集・管理 | 写真の画質・肖像権・スキャン作業などを整理 |

| STEP4-1 | フォント・色・雰囲気の決定 | 読みやすさやイメージに合ったフォント・色選定 |

| STEP4-2 | 見出し・余白・構成バランス調整 | レイアウトの統一感・視線誘導を意識した設計 |

| STEP4-3 | 表紙デザイン案の検討 | 表紙のキービジュアル・タイトル配置を検討 |

| STEP5-1 | 入稿形式の確認 | 完全データor素材渡しなど制作方式を決定 |

| STEP5-2 | 紙の種類・製本方式の選定 | 表紙と本文の用紙選び、綴じ方を用途に合わせて調整 |

| STEP5-3 | 見積もり依頼・予算調整 | 想定予算内での仕様調整と印刷費確認 |

| STEP6-1 | 仮刷りPDFで校正 | PDFで仮レイアウトを出力し、紙でも確認 |

| STEP6-2 | 複数人での誤字脱字・事実確認 | 肩書・名前・日付・内容など事実の再チェック |

| STEP7-1 | 納品日から逆算したスケジュール設計 | 式典や配布日に合わせた納品スケジュール逆算 |

| STEP7-2 | 納品形態と配送先の確認 | 納品先(学校・自治会館など)と数量を事前確認 |

| STEP8-1 | Q&Aの共有とマニュアル準備 | よくある質問を共有し、担当者引き継ぎ資料も準備 |

| STEP8-2 | トラブル発生時の対応方針確認 | 予備対応・誤植・遅延時の緊急連絡ルート整備 |

| STEP9-1 | 完成品の最終チェック | 刷り上がり冊子を現物確認し、問題ないか確認 |

| STEP9-2 | 配布物の仕分け・案内書同梱 | 配布先ごとに梱包・案内資料・封入物を仕分ける |

\株式会社新潟フレキソは新潟県新潟市の印刷会社です。/

あらゆる要望に想像力と創造力でお応えします!

記念誌や印刷物のことならお気軽にお問い合わせください。

▶ 会社概要はこちら

▶ [お電話でのご相談はこちら:025-385-4677]

↑オリジーではTシャツやグッズを作成してます!インスタで作品公開してます!

🔗関連リンクはこちらから

■金・銀・メタリックカラー印刷が小ロットでもOK!箔押し不要で高級感を出す新常識|新潟の印刷会社

■複写紙とは?仕組み・種類・印刷方法・カーボン紙との違いを徹底解説【減感加工も対応】

■地域をつなぐ!コミュニティ協議会広報誌の作り方【完全ガイド】|新潟フレキソが応援します!

■新潟で卓上カレンダーを名入れ・オリジナル制作するなら新潟フレキソ

■PTA広報誌の作り方 完全ガイド|新潟市の印刷会社が教える編集・構成・原稿文例・チェックリスト付き

■封筒の在庫管理完全ガイド|適正ロット数・在庫切れ防止・発注ミスを防ぐ方法を徹底解説!

■納品書とは?書き方・送り方・保存義務・電子保存・法律まで完全ガイド|印刷会社がマナーと実務を徹底解説!

■名入れカレンダー 新潟|壁掛けタイプの販促ツール印刷なら株式会社新潟フレキソにお任せ!

■【完全保存版|角2封筒とは】A4対応サイズ・切手代・郵便料金・書き方・横書きマナーまで全網羅!2025年最新ガイド