序章.名刺とは?ビジネスの第一印象を左右する“あなたの分身”

名刺とは、ビジネスの場で最初に手渡される「あなた自身を伝える紙のツール」です。

サイズは一般的に91mm×55mm。そこに名前・会社名・役職・連絡先などが印刷され、あなたの情報を相手に届けます。

しかし、名刺の価値は単なる情報カードにとどまりません。

きちんと整ったデザイン、適切なマナーでの受け渡し、名刺を通じた敬意あるコミュニケーション――すべてが「信頼できる人」という印象を生み出す要素となるのです。

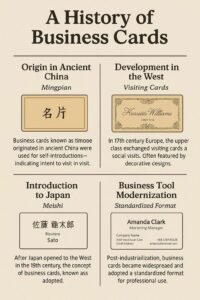

現代の名刺文化は、古代中国の「名片(めいへん)」に始まり、ヨーロッパの「訪問カード」、そして日本のビジネスマナーへと受け継がれてきた、**長い歴史と文化を背負った“儀礼の道具”**でもあります。

「名刺なんて形式でしょ」と思うかもしれませんが、たった一枚の紙には、

✅ あなたの印象

✅ 信頼感

✅ ビジネスマナー

✅ ブランドの姿勢

すべてが表れます。

このブログでは、名刺の歴史・記載内容・デザインのコツ・交換マナー・印刷の注意点まで、“自信を持って渡せる名刺”を作るための完全ガイドをお届けします。

1. 名刺の歴史|世界の起源から日本での定着まで

名刺は、ただの紙のカードではありません。現代ではビジネスの第一歩を彩るツールとして知られていますが、その起源をたどると、私たちが想像する以上に深く、そして国際的な歴史を持っています。世界各地で独自に生まれ、形を変えながら発展してきた名刺。そのルーツを知ることで、名刺に込められた意味や価値を改めて実感できるはずです。

■起源は古代中国「名片」〜礼節と身分の象徴としての始まり〜

名刺の原型とされる「名片(めいへん/ミンピエン)」は、古代中国における官僚制度や儒教的価値観と深く結びついた存在です。これは単に名前を記した紙ではなく、**「礼節の証」であり、「社会的信用を示す道具」**でもありました。

中国の名片文化が始まったのは、紀元前の戦国時代〜漢の時代と言われています。この時代、士大夫(知識人階級)が他者を訪問する際、相手の門前に「名片」を置くことで、自分の訪問意図を知らせたり、面会を求めたりしていました。

これは、いきなり扉を叩くような無礼な訪問を避け、**「自分はこのような人物である」**ということを端的に示すための、非常にスマートかつ品格ある手段だったのです。

▼ 木簡・竹簡から紙への変遷

初期の名片は紙ではなく、木の札や竹簡に名前や役職、挨拶文を記していたとされます。これは紙がまだ高価で希少な素材だったためで、木簡に文字を刻むこと自体が「重みあるメッセージ」を意味していました。

やがて紙の普及とともに名片も紙製へと移行し、内容も洗練されていきます。

たとえば、漢代に用いられた名片には、単に氏名だけでなく、「どの役所に所属しているか」「どの地域から来たのか」といった情報も含まれていたとされており、現代の名刺に通じる情報構成が既に見られるのが興味深いポイントです。

▼ 名片は“自分を証明する書面”

中国の文化では「文(ふみ)=礼」という意識が強く、紙に記すこと自体がその人の誠意や信頼性を示す手段でした。つまり、名片は自己紹介の一環であると同時に、**“自分という存在そのものを証明する公式書面”**という位置づけでもありました。

また、「名刺を持たずに訪問する者は礼を知らぬ」とされ、当時の上流階級にとっては名片があるかどうかが“品格の有無”を判断される基準にもなっていたのです。

▼ 社会とのつながりを築く手段

このように、古代中国の名片は、単なる実用的なカードではなく、社会的な階層と信用構築のための象徴的アイテムでした。学者や役人、商人などが名片を持ち歩くことは、自身の立場を守りつつ他者と円滑に交流するための常識だったのです。

また、儒教的な礼儀作法を重んじる文化の中では、「名片を通じて敬意を表す」という行為自体が極めて重要視されていました。

▼ 名片から名刺へ――思想とフォーマットの継承

現代の名刺が持つ「自己紹介」「役職の明示」「信頼構築」という要素は、すでにこの古代中国の名片にルーツがあります。名刺はただの情報カードではなく、人と人をつなぐ“文化的な橋渡し”の道具なのです。

このような思想が東アジア全体に広まり、朝鮮や日本にも影響を与えていく中で、名刺文化は長い年月をかけてそのスタイルを変えながら進化し、やがて西洋の訪問カード文化と融合して、現在のような「ビジネス名刺」へと発展していくことになります。

■ 西洋での発展「訪問カード」の誕生〜ステータスとエレガンスの象徴〜

名刺の文化は、中国における「名片」がルーツですが、ヨーロッパでは全く異なるかたちで進化を遂げてきました。その中心にあるのが「Visiting Card(訪問カード)」と呼ばれるアイテムです。これは、貴族や上流階級の間で交わされていた一種の社交ツールであり、単なる自己紹介ではなく、“礼儀”と“品格”を示すための名札”のような存在でした。

▼ 起源はフランスの社交界

訪問カードが登場したのは17世紀のフランス。ルイ14世の時代、華麗なるヴェルサイユ宮殿を中心とする宮廷文化の中で、上流階級の人々は頻繁に“サロン”と呼ばれる社交の場を行き来していました。

しかし、貴族たちが毎回直接顔を出して挨拶するのは非効率であり、また「格」によっては簡単に面会できないこともありました。そこで、自分の存在や訪問の意図を伝えるために使われたのが、名前を記したカード=訪問カードだったのです。

このカードには、名前のほかに称号や紋章、時には装飾的なデザインや詩的な一文が添えられることもありました。それはまさに**「持ち主のセンスと教養」を象徴するアイテム**でもあったのです。

▼ 「置いていく」文化と格式のあるマナー

訪問カードは、訪問先が留守だった際に玄関先やドアの隙間に置いていく、というのが基本の使い方でした。この行為は単なる不在連絡ではなく、**「私はここに訪問しました」という“印”を残す、紳士的なふるまい”**として重んじられていました。

カードの折り方にも意味がありました。たとえば、角を折ることで「本人が来訪した」ことを示し、折り目の深さや数によって“重要性”や“目的”を表現するなど、暗黙のルールが存在していたのです。これはまさにエレガントな非言語コミュニケーションと言えるでしょう。

▼ 印刷技術の進歩と「市民階級」への拡大

18世紀末〜19世紀にかけての産業革命により、印刷技術が飛躍的に進化。訪問カードは一部の貴族だけのものではなく、医師、弁護士、商人など、新興中産階級(ブルジョワ)の間にも広く浸透していきました。

特にロンドンやパリといった大都市では、社交界やビジネスの現場で訪問カードを使うことが常識とされ、印刷業者が名刺のレイアウトや書体、紙質などを工夫して提供するようになります。この時代、訪問カードのトレンドに敏感であることは、ビジネスマンとしての“格”を示すバロメーターでもあったのです。

▼ 商業用名刺の誕生と現代への接続

19世紀後半、都市化と交通網の発達に伴い、人と人との接触機会が爆発的に増加。これにより、訪問カードは社交目的だけでなく、ビジネスの現場でも積極的に使用されるようになります。

この流れの中で、単なる“名前だけ”のカードから、会社名・役職・住所・電話番号などの情報を記載した商業用名刺へと移行し、現代の名刺の原型が完成していきました。

この時代から、名刺は単なる「自己紹介ツール」ではなく、ブランド・信頼・人脈の証明書としての役割を担うようになったのです。

▼ デザインとアートの融合

西洋の名刺文化の特徴として見逃せないのが、芸術性へのこだわりです。19世紀には、エンボス加工、金箔押し、装飾的なロゴデザイン、オリジナルモノグラムなど、名刺のデザイン自体がアート作品のように仕上げられることが増えました。

これは「自分という人間がどれだけ優雅か」「教養あるか」を表す手段であり、紙の一枚に“自分ブランド”を込めるという発想は、まさに現代の名刺デザインにも継承されている価値観と言えます。

■ 名刺の日本上陸とビジネスツール化 〜礼節から実務へ、日本独自の発展〜

名刺が日本に本格的に導入されたのは、幕末から明治維新にかけての激動の時代。

それまでの日本には、中国由来の「名刺=名刺状の紹介文」や「手紙による自己紹介」は存在していたものの、**西洋式の“カード型名刺”**が登場したのは、開国とともに欧米文化が一気に流れ込んできた時代からでした。

▶併せて読みたい記事 なぜ名刺文化は日本だけ異常に発達したのか?武士の刀説・所作の意味・世界との違いを徹底解説

▼ 江戸時代後期:日本版「名刺状」文化の芽生え

実は、江戸時代の商人や文人の間にも「名刺的な役割」を果たす紙は存在していました。

それが「名差(なさし)」や「手形(てがた)」と呼ばれるもので、名前・屋号・挨拶文を記した小さな紙を訪問先に差し入れる風習があったのです。これは訪問の礼儀として発展し、相手が不在の場合でも、自分が訪問したことを伝える手段として使われていました。

この時代の“名刺もどき”は、格式や礼儀に重きを置いており、ビジネスというよりは社交や礼節の文化の一環でした。

▼ 明治維新と西洋文化の流入:本格的な名刺の普及へ

1853年のペリー来航以降、日本は急速に欧米文化を取り入れていきます。

とくに明治維新後、政府高官や外交官たちは外国人と接する際、西洋のマナーに倣って名刺を携帯するようになりました。これが、日本で名刺がビジネスツールとして普及するきっかけです。

当時の名刺は、「毛筆で書かれた和風スタイル」のものから、「洋風デザイン」「横文字表記」のものまでさまざま。文明開化の象徴として、名刺は“新しい時代の象徴”と捉えられていたのです。

特に政治家や実業家の間では、名刺は“教養”と“先進性”を象徴するアイテムとして積極的に活用されていきました。

▼ 大正〜昭和初期:商業社会と名刺文化の定着

大正時代に入ると都市化が進み、企業・店舗・団体の活動が活発化。

それに伴い、名刺は商談や営業の現場で必要不可欠な道具へと進化していきました。

当時の名刺は活版印刷で作られ、屋号や商号、電話番号、住所などが丁寧に印刷されたシンプルながら実用的なものでした。

昭和初期には「名刺は営業マンの武器」とまで言われ、企業間の取引、初対面の挨拶、さらには就職活動に至るまで、あらゆるビジネスシーンで名刺が使われるようになります。

この時代に入ると名刺交換のマナーも徐々に形式化され、日本独自の礼儀作法が生まれていきました。

▼ 戦後〜高度経済成長期:名刺=社会人の必携アイテムに

戦後、日本は高度経済成長期に突入。

この時期、会社組織の拡大とともに「名刺=会社を代表する証」としての役割が強まっていきます。名刺交換の場面も増え、相手の名前や役職、会社の所在地、電話番号といった情報を名刺で確認するのが、社会人の基本マナーとなりました。

名刺は「ビジネスマンの顔」とまで言われ、印刷業界では名刺需要が爆発的に増加。

多くの印刷所が名刺専門のサービスを展開し、企業ごとのブランドイメージを反映したデザイン名刺なども登場しはじめます。

この頃から、日本では「名刺交換=人間関係の第一歩」という価値観が深く根づき、訪問前に名刺を確認する、複数枚用意しておく、相手よりも下の位置で差し出すなど、独自の細かなマナーが構築されていきました。

▼ 現代:デジタル化と名刺文化の共存

現代では、スマートフォンで連絡先を交換したり、デジタル名刺アプリを使ったりと、技術の進化に伴う新しい名刺の形も登場しています。しかし、日本ではいまだに紙の名刺交換が“信頼の証”として重視される文化が根強く残っています。

その背景には、「礼儀」「敬意」「丁寧さ」を重んじる日本人の気質があり、名刺は単なる連絡先ではなく、“誠意を手渡す”という行為そのものとして機能しています。

2. 名刺に記載すべき情報|信頼を生む名刺の中身、完全ガイド

名刺は、ただ名前を書いただけのカードではありません。

相手に自分を伝え、印象を残し、後日の連絡にも役立つ“ビジネスツール”です。だからこそ、記載する情報は「必要十分で、正確かつ丁寧」であることが大切。ここでは、絶対に入れるべき項目から、印象を高めるプラスαの情報まで、すべてを網羅して解説します。

■ 必須項目(これがないと始まらない)

✅ 氏名(フルネーム)

最重要項目。姓と名を明記し、できるだけ読みやすいフォントで記載します。ふりがなやローマ字表記を加えると、外国人相手にも親切です。

✅ 会社名(または団体名)

その名刺が「個人」なのか「法人の代表」としてなのかを明確にするための情報。会社ロゴも入れると信頼感アップ。

✅ 部署名・役職名

どのポジションで何をしている人なのかを明確に。特に大企業や官公庁系では、役職名の有無が信頼度に直結します。

✅ 電話番号(オフィス/携帯)

連絡手段の基本。オフィスと携帯、どちらも記載すると親切です。営業職などフットワークが求められる職種では特に重要。

✅ メールアドレス

日常的なやり取りのために欠かせない情報。迷惑メール対策で記号を工夫している人もいますが、読みやすく正確が基本です。

✅ 住所(会社所在地)

法人としての信頼性を担保する情報。オフィスの実在性やエリア感を伝える役割もあります。Googleマップなどに連動するためにも正確に。

■ オプション項目(印象アップや利便性向上に)

🔶 ウェブサイトURL

会社や個人の実績・サービス紹介ページへの動線になります。ポートフォリオを見てもらいたい場合などは必須。

🔶 SNSアカウント(LinkedIn、X(旧Twitter)など)

ビジネス用SNSを活用している場合は記載を。相手があなたの活動・人となりを確認するきっかけになります。

🔶 QRコード

スマホでスキャンすれば、連絡先情報を一発で登録できる便利ツール。WebサイトやSNS、vCardへのリンクなど多用途に使えます。

🔶 キャッチコピー・一言メッセージ

「あなたらしさ」を伝えるミニコピーや理念も好印象。例:「地域密着の印刷とデザインで、あなたの想いをカタチにします」

🔶 プロフィール写真(業種により)

コンサル、営業、接客業など“顔が見える仕事”では効果大。信頼感や安心感を持ってもらえます。

■ 記載内容一覧表(保存版)

| 種類 | 項目名 | 必須/任意 | 補足説明 |

|---|---|---|---|

| 基本情報 | 氏名 | 必須 | フルネーム+ふりがな or ローマ字も可 |

| 基本情報 | 会社名・団体名 | 必須 | ロゴ入りでブランド力強化 |

| 基本情報 | 部署名・役職名 | 必須 | ビジネス上のポジションを明確に |

| 連絡先 | 電話番号(携帯・オフィス) | 必須 | 複数あると親切 |

| 連絡先 | メールアドレス | 必須 | 誤記に注意! |

| 連絡先 | 会社住所 | 必須 | Googleマップに連携も◎ |

| 補足情報 | WebサイトURL | 任意 | 詳細情報や実績を紹介 |

| 補足情報 | SNSアカウント | 任意 | 信頼や親近感を後押し |

| 補足情報 | QRコード | 任意 | 情報登録の手間を軽減 |

| 印象強化系 | キャッチコピー | 任意 | 会社や本人の「想い」を伝える |

| 印象強化系 | プロフィール写真 | 任意 | 顔を覚えてもらいやすい |

3. 名刺のデザインとレイアウト|“見た目”で信頼と印象を左右する

名刺を手に取った瞬間、相手が最初に感じ取るのは**「内容」よりも「見た目」です。

印象の良い名刺とは、必要な情報が整理され、読みやすく、そしてその人や会社の“らしさ”が自然に伝わってくる名刺。ここでは、そんな名刺を作るためのデザインとレイアウトの重要ポイント**を解説します。

■ 1. フォント選び|読みやすさが信頼をつくる

✅ ベーシックで視認性の高い書体が基本

名刺では“読みやすさ”が命。装飾が多い筆記体や手書き風フォントは避け、ゴシック体や明朝体など、整った書体を基本に使うのが安心です。特に名前や連絡先など重要情報には、視認性を最優先しましょう。

✅ フォントの統一感も重要

1枚の中で複数のフォントを使うと、ちぐはぐな印象に。最大でも2種類までに抑え、用途を明確に(例:名前は太字ゴシック、住所や役職は細明朝など)。

■ 2. 色の使い方|ブランドと印象を左右するカラーデザイン

✅ ブランドカラーを活用しよう

会社や店舗にカラーコンセプトがあるなら、それを活かすのがベスト。ロゴと同じ色を使えば統一感が出て、ブランディング効果も倍増。

✅ 背景と文字のコントラストが大切

背景が濃い色なら文字は白、背景が淡いなら文字は濃い色で。読みやすさと視認性を両立させることが信頼感につながります。

✅ 強調色は1色に絞るのが基本

多色使いは注意が必要。アクセントカラーは1色までにして、全体のバランスを崩さないように。

■ 3. 余白の取り方|“余裕”がある名刺は美しい

✅ 情報を詰め込みすぎない

あれもこれも伝えたい!という気持ちはわかりますが、詰め込みすぎは逆効果。相手は一瞬で名刺を読むため、読みやすい余白があることで「洗練された印象」を与えます。

✅ 行間・文字間を意識する

行と行、文字と文字の間に適切な“呼吸”を与える余白を設けると、格段に読みやすくなります。小さな違いでも、印象は大きく変わります。

■ 4. 情報の配置|自然に目が流れるレイアウトを

✅ 「左上→右下」に視線が流れる設計を

日本語の名刺は左上から右下に自然と視線が動くため、名前や会社名を左上に、連絡先を右下に配置すると読みやすく・見やすい設計になります。

✅ 情報の優先順位を考えて整理する

何を一番伝えたいか?を意識しながら、重要な情報から順に大きく・目立つように配置します。例:会社ロゴ→名前→役職→連絡先の順など。

■ 5. 両面印刷や縦型レイアウトもアリ

✅ 裏面にサービス紹介やQRコード

最近では、裏面にWebサイト・地図・キャッチコピーなどを載せる「両面名刺」も一般的。情報を分散できるので、表面がスッキリ見えます。

✅ 縦型デザインで差別化も

少し変化をつけたいなら縦型名刺もおすすめ。特に和風の業種やアーティスト系には相性が良く、印象に残りやすいです。

✅名刺デザインを決める際のチェックリスト

-

フォントは読みやすいか?(視認性◎)

-

カラーはブランドに合っているか?(統一感◎)

-

情報が多すぎて窮屈になっていないか?(余白◎)

-

レイアウトに流れがあるか?(自然な目線誘導)

-

裏面・QRコードなどの活用は?(+αの価値)

. 名刺交換時のマナー|“渡し方ひとつで信頼が変わる”

名刺交換は、ビジネスシーンにおいて最初の「礼儀」と「信頼構築」を示す瞬間です。

名刺にどれだけ良い情報を載せても、渡し方に気配りがなければ、その効果は半減してしまいます。特に日本では名刺交換は一種の“儀式”。相手を敬う姿勢と場の空気を大切にする、世界でも独自のビジネスマナーです。ここでは、名刺交換で好印象を与えるための基本マナーを徹底解説します。

■ 1. タイミング:最初の挨拶の直後に

名刺交換は「会話の途中」や「いきなり」ではなく、最初のあいさつを交わした直後がベストタイミングです。具体的には…

1. 軽くお辞儀 → 「初めまして、〇〇株式会社の〇〇と申します」

2. 名刺入れから名刺を取り出す(スマートに)

3. 両手で相手に向けて差し出すこの流れを自然にこなすだけで、「この人、ビジネスマナーしっかりしてるな」という印象に。

■ 2. 渡し方:両手で、自分の名刺は下に

名刺は両手で、相手に表面が読める向きで渡します。名刺入れの上に名刺を乗せて渡すのが丁寧とされています(特に対面が上司・顧客・取引先などの場合)。

ポイント:

-

名刺を相手より“少し下の位置”で差し出すこと

-

名刺の端を親指と人差し指で軽く持つ

-

「〇〇株式会社の〇〇と申します。よろしくお願いいたします」と一言添える

■ 3. 受け取り方:相手の名刺を大切に扱う姿勢

受け取る時も両手で、しっかりと相手の名刺を見て、名前や役職を確認するようにします。

「〇〇様、〇〇部の部長でいらっしゃるんですね。よろしくお願いいたします」などと復唱できれば完璧。これは相手への敬意を示すと同時に、名前をしっかり覚える工夫にもなります。やってはいけないNG例:

-

ポケットや財布にすぐしまう

-

会話中にペラペラ触る、裏返す

-

テーブルに何気なく放置

■ 4. 名刺を受け取った後の置き方

会議などでテーブルに着席する場合、相手の名刺はテーブルの左上、名刺入れの上に置くのが基本マナー。複数名と交換した場合は、席順に並べておくとベストです。

名刺の扱い方には、その人への敬意が表れます。軽んじるような扱いは相手を軽んじていると捉えられかねないので要注意。

■ 5. 名刺が足りない!そんなときの対応

ビジネスの現場では、うっかり名刺を切らしてしまうこともあります。そんなときは…

-

正直に「申し訳ございません、本日名刺を切らしておりまして…」と伝える

-

その場でメモ紙などに連絡先を記載して渡す

-

後日、丁寧に名刺と挨拶文を添えて郵送 or メール

誠実なフォローをすることで、かえって「信頼できる人だな」と印象を残すことも可能です。

✅ 名刺交換マナー・総まとめチェックリスト

-

名刺は事前に用意(予備も数枚)

-

表面を相手に向けて、両手で渡す

-

自分の名刺は相手のより下に

-

相手の名刺はすぐにしまわず、しっかり確認

-

テーブル上では名刺入れの上に置く

-

名刺を切らしたときのフォローも忘れずに

このマナーが自然にできるようになれば、どんな相手にも「しっかりした人」という印象を与えられます。

5. 名刺作成時の注意点|プロの仕上がりを実現するために

名刺は小さな紙1枚ですが、そこに「情報」「デザイン」「印象」が詰まった、まさにビジネスの第一印象を決める重要ツール。

ただ情報を詰めるだけではなく、見やすさ・使いやすさ・ブランド感まで含めて“考えてつくる”ことが、良い名刺の基本です。

ここでは、名刺作成時にありがちなミスと、それを防ぐためのポイントを紹介します。

■ 1. 文字の大きさと配置

✅ 小さすぎる文字はNG

名刺は手に取って一瞬で読むもの。最低でも8pt以上、できれば9〜10ptの文字サイズを使いましょう。特に連絡先やメールアドレスは読みにくいと致命的です。

✅ 情報の詰め込みすぎに注意

全ての情報を盛り込みたい気持ちはわかりますが、“読みやすさと余白”を最優先に。情報がギュウギュウだと、かえって信頼感を損ないます。

■ 2. 用紙選びと質感

✅ 「紙の質感」は第一印象に直結

安っぽい薄紙では信頼感に欠ける印象を与えかねません。180kg以上の厚手マット紙や、少しざらつきのある紙は、品格と高級感を演出してくれます。

✅ 業種・目的に合わせた選び方を

例えば…

-

弁護士・士業 → シンプルで落ち着いた紙

-

美容・サロン → パール加工や光沢系の紙

-

建築・工事系 → 厚手でしっかりした質感

■ 3. 印刷方式の選定(オンデマンド or オフセット)

✅ 小ロット・スピード重視ならオンデマンド印刷

コストを抑えて少量を短納期で作るならオンデマンド。データ修正にも柔軟に対応できます。

✅ 色の再現・仕上がり重視ならオフセット印刷

ロゴの再現性や色味にこだわるなら、ややコストがかかってもオフセット印刷がベスト。展示会・企業用などでまとめて作るときにおすすめ。

■ 4. 入稿データのミスに注意!

✅ よくあるミス

-

フチなし印刷なのに「塗り足し」がない

-

フォントのアウトライン化忘れ

-

画像が低解像度(72dpi以下)

-

電話番号やメールアドレスの誤字

✅ 印刷会社との事前確認が大事!

入稿前には印刷会社のテンプレートや推奨仕様を必ず確認。PDF化したデータで一度プリントアウトして確認すると、実物イメージも掴めます。

■ 5. デザインデータの保存と更新

名刺は「1回作って終わり」ではなく、異動・昇進・会社ロゴの変更などで年に1回程度は見直しが必要なツールです。

-

AI・PSDなど元データはしっかり保管

-

会社ロゴや住所変更にすぐ対応できるように

-

社員全体でフォーマットを統一しておくのも◎

✅チェックリスト|名刺作成時に見落としがちなこと

-

フォントサイズは適正か(読める?)

-

余白や行間は整っているか(読みやすい?)

-

紙質は信頼感に合っているか

-

印刷方式の選定は合っているか

-

データは完全入稿仕様になっているか

-

誤字脱字・連絡先の確認をしたか

-

ロゴ・役職など、最新情報で更新してあるか

6. まとめ|名刺は“人と人をつなぐ文化”の証であり、未来への橋

名刺とは、単なる自己紹介ツールではありません。

その歴史は、古代中国の「名片」から始まり、ヨーロッパの社交文化「訪問カード」へと受け継がれ、そして日本においては、礼儀や信頼を重んじるビジネス文化の中で、独自の発展を遂げてきました。たった一枚の紙に記された文字やデザインに、どれだけの「情報」や「想い」を込められるか――それが名刺の本質です。

誰かと初めて会う瞬間に差し出されるその一枚は、「私はこういう人間です」という誠意と信頼の提示であり、会話のきっかけであり、そして人間関係の第一歩でもあります。現代ではデジタルツールが進化し、名刺管理アプリやオンラインプロフィールの共有が当たり前の時代になりつつあります。

それでもなお、多くのビジネスパーソンが紙の名刺を携帯し、対面で交換する文化を守っているのは、「名刺を手渡す」という行為そのものが、相手への敬意と信頼の証だからに他なりません。そしてその名刺が、丁寧にデザインされ、見やすく、美しく仕上がっていればなおさら、相手に与える印象は格段に良くなります。

名前や役職、連絡先といった基本情報はもちろん、色やレイアウト、紙の質感にまでこだわった名刺は、「あなたという人」を正しく、美しく、そして強く印象づけてくれるのです。名刺を作るということは、未来の誰かと出会う準備をすることでもあります。

自分をどう伝えたいか、何を大切にしているのか、その思いを込めて名刺をデザインする――それは、あなたの信頼と人柄がにじみ出る大切なプロセスです。私たち新潟フレキソは、名刺というツールに込められた“つながり”の価値を大切にしています。

あなたがどんな未来を描こうとしているのか、どんな人とつながっていきたいのか。その想いを、私たちは一緒に形にしていきたいと考えています。

7. 新潟フレキソからのご案内|“あなたの名刺”を、とことん一緒に考えます。

名刺には、**その人の「想い」や「信頼感」**がにじみ出ます。だからこそ、私たち新潟フレキソは、ただ印刷するだけではなく、一枚一枚に“あなたらしさ”を宿すお手伝いをしています。

-

✅ デザイン相談から可能(完全データがなくてもOK)

-

✅ ロゴ作成、QRコード対応、写真入り名刺も可

-

✅ 少部数OK!「10枚だけ試したい」そんな声にも対応

-

✅ 厚紙、和紙、パール加工など、特殊紙も取り扱い多数

-

✅ 新潟市内なら店舗受取・配達などもご相談ください

あなたが名刺を通して伝えたいこと。

それを、印刷のプロとして一緒に形にしていけたら嬉しいです。

どんな小さなご相談でも構いません。お気軽にご連絡ください!

🔗 あわせて読みたい内部リンク

-

-