印刷物の発注をご検討の方は、こちらのサービスページをご覧ください。

第1章|印版とは何か?素材が“印刷”を定義してきた

私たちが日常で目にする印刷物──新聞、雑誌、書籍、パッケージ、チラシ、名刺。そのすべてに共通して使われている、見えない主役が存在します。それが「印版(はん)」です。

この「印版」は、文字や図版を何度も同じ形で複製するための“型”のようなものですが、単なる型とは異なります。そこには情報の記録方法があり、表現の限界があり、大量印刷の効率が託されています。

そして何より重要なのは、どんな“素材”で作られたかということ。

印刷の歴史を見ていくと、「印版に使われてきた素材」の変化こそが、印刷の進化そのものだったと気づかされます。木に彫る時代、金属に刻む時代、石に描く時代、アルミに焼き付ける時代、そしてデジタルで描く時代へ──。印刷の進歩は、まさに**「素材の革命」**の積み重ねだったのです。

■ なぜ「印版」には素材が重要なのか?

印版は、文字や絵といった**“視覚情報”を他の物質に写すための中間媒体**です。そのためには、次のような性質が求められます。

-

情報を正確に保持できる(たとえば細い線が崩れない)

-

インクを適切に受けて、転写できる

-

繰り返しの使用に耐えられる

-

量産性やコストのバランスが良い

これらはすべて、どんな素材で版を作るかによって決まってしまいます。

たとえば、木は加工がしやすく彫刻にも向いていますが、湿気に弱く大量印刷には不向き。

一方で鉛は柔らかく活字には向くけれど、写真やグラデーションには弱い。

アルミと感光樹脂を組み合わせたPS版は、大量印刷に最適で、精細な色の再現も可能。

つまり、「どんな絵がどんなふうに、何枚くらい必要か?」という要求に対して、「**どんな素材の版を使うか?」」という選択が、印刷そのものの成否を握っているのです。

■ 印刷方式=素材の使い方の違い

印刷の仕組みは、大きく分けて以下の4つに分類されます。

| 印刷方式 | 版の構造 | 主な素材 | 特徴 | 代表例 |

|---|---|---|---|---|

| 凸版 | 盛り上がった部分にインクを乗せる | 木・鉛 | 版面に直接触れる/彫りの深さが重要 | 活版、木版画 |

| 凹版 | 凹んだ部分にインクを流し込む | 銅・亜鉛 | 精細な表現/刷りに圧力が必要 | 銅版画、グラビア |

| 平版 | 油と水の反発を利用/面は平ら | 石・アルミ+樹脂 | 化学処理が必要/精密 | リトグラフ、オフセット |

| 孔版 | 素材に空けた穴からインクを通す | テトロン・紙 | 型の開閉が肝/版が柔らかい | シルクスクリーン、ステンシル |

このように、**印刷方式とは、素材の特性をどう活かすかという“使い方の発明”**でもあるのです。

■ 物質から情報へ──“素材”の概念が変わってきた

近代までは、印版とは文字通り「物体」でした。板のようなものに彫ったり、薬品で焼き付けたり、凹凸をつけたりして、情報を保持していたのです。

しかし21世紀に入り、状況は大きく変わります。

インクジェットやレーザープリンターのように「版を使わない印刷」も一般化し、印版=物質ではなく、データそのものという考え方が広まりました。

さらに最近では、AIが生成したピクセルデータや画像アルゴリズムがそのまま「刷れる情報」として使われるようになっています。

つまり、「物質に刻む」から「仮想空間に描く」へ、素材の意味そのものが変化しているのです。

■ それでも素材は、いまもなお重要だ

とはいえ、印刷という行為が「何かにインクを乗せて、何かに転写する」プロセスである以上、最終的に“物質に触れる工程”は避けられません。

インクジェットにもノズルがあり、プリンターには用紙の種類に応じた設定が必要。PS版やCTPといったプレートにも、微妙な素材の違いが存在します。

つまり、どれだけデジタル化が進んでも、「素材」が印刷のクオリティや表現力を支えているという事実は、今も変わらないのです。

次章からは、いよいよその“素材の進化”をたどる旅へ出発です。

第2章では、最古にして最も人間らしい素材──「木」に注目し、その彫刻性や文化的背景、浮世絵との関係を掘り下げていきます。

第2章|木──彫る素材として最初に選ばれた“刷りの舞台”

印刷の歴史をたどると、最も古く、最も人間的な素材として登場するのが「木」です。

金属や石のように硬くはない。紙や布のように柔らかすぎもしない。

ナイフで削ることができ、叩けばインクが移る──そんな**“ちょうどよい素材”**が、長く印刷の主役だったのです。

■ 木版印刷のはじまり──アジアが生んだ文化技術

木版印刷のルーツは、東アジアにさかのぼります。

最古の例としては、7世紀ごろの中国・唐代の仏教経典などが知られています。

中でも有名なのは、8世紀の日本で作られた**「百万塔陀羅尼」**。これは木版で印刷された経文を小さな塔に収めたもので、現存する世界最古の印刷物とされています。

この時代、情報を多くの人に伝える手段として、写経(手書き)から印刷(版による複製)への革命的転換が起こっていたのです。

■ なぜ「木」が使われたのか?──人と素材の相性

木は、加工のしやすさにおいて他のどの素材よりも優れています。

-

柔らかすぎず、硬すぎないため、刃物で細かい彫刻が可能

-

細線や文字の「角」をきれいに出せる

-

適度な弾力があり、紙にインクを“押し出す”力が強い

-

温度・湿度に気をつければ、ある程度の耐久性もある

日本では特に山桜や朴の木など、年輪が詰まった硬めの広葉樹が好まれました。

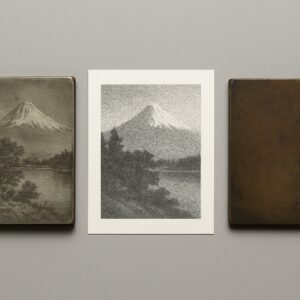

浮世絵や木版画に使われた木の版は、彫刻師・摺師たちの熟練の技と相まって、非常に美しい印刷物を生み出しました。

■ 多色刷りという革新──浮世絵と分業体制

木版の印刷文化が最も華やかに開花したのは、江戸時代の日本です。

中でも「浮世絵(うきよえ)」は、芸術と印刷が融合した文化遺産とも言える存在です。

浮世絵では、「主版」(黒)と「色版」(赤・青・黄など)をそれぞれ別の木板で作成し、何枚もの版を重ねて刷ることでフルカラーを表現していました。

この多色刷りには、次のような分業体制が確立されていました。

-

絵師(えし):絵を描く

-

彫師(ほりし):絵を版木に彫る

-

摺師(すりし):紙に刷る

これにより、数千枚単位の量産が可能となり、庶民が手にできる芸術として浮世絵が広まっていきます。

■ 木版の限界──耐久性と表現力の壁

木版には多くの利点がある一方で、以下のような限界も存在しました。

-

耐久性の問題:版木は使用とともに摩耗し、細部が潰れる

-

彫り直しの手間:多色刷りの精度を保つためには高い技術と管理が必要

-

写真表現への不向き:グラデーションや細かな階調は再現が難しい

そのため、19世紀末になると、より精密な表現と耐久性を求めて、金属版や化学製版へと移行していく流れが強まっていきました。

■ それでも“木”は今もなお生きている

現在でも、木版は「アートの世界」や「教育現場」、さらには「伝統工芸」として生き続けています。

レーザー加工やCNC技術によって現代的な木版印刷も可能になり、かつてよりも手軽に木を“刷るための素材”として使えるようになっています。

デジタル時代の今だからこそ、「木を彫って紙に刷る」という行為は、どこか人間的で温かみのある表現として、見直されつつあるのです。

▶併せて読みたい記事 木版印刷とは?歴史・仕組み・他印刷との違いまで徹底解説|新潟の印刷会社が語る誕生から現代の再評価まで

第3章|銅──深く、繊細に彫れる“凹版素材”の王者

印刷の歴史において、「細密表現」という美の頂点を築いた素材がありました。

それが、**金属──とくに“銅”**です。

木のように柔らかすぎず、石のように割れやすくもない。

表面がなめらかで、繊細な彫刻に適し、腐食によっても美しく変化する。

この芸術的かつ技術的なバランスを備えた素材が、ヨーロッパにおいて「銅版画」というジャンルを生み出し、凹版印刷という全く新しい刷りの世界を切り拓いたのです。

■ 凹版印刷とは?──彫った“くぼみ”にインクを流し込む発想

木版が「盛り上がった部分(凸)にインクをつけて押し付ける」のに対し、銅版は逆の発想。

彫ってできた**“くぼみ”にインクを流し込み、上から紙を押し当てて吸い上げさせるという、いわゆる凹版印刷**(intaglio)です。

この方式には次のような特徴があります:

-

微細な線や点で非常に精緻な描写ができる

-

グラデーションや陰影のある表現に強い

-

印刷されたインクにわずかな“凹凸”ができることで質感がある

つまり、芸術と技術が最も深く融合した印刷方式とも言えるのです。

■ 銅版画の誕生と拡大──ルネサンスと科学のはざまで

銅版画の技法は15世紀後半、ヨーロッパで誕生しました。

中でも著名なのが、ドイツのアルブレヒト・デューラー。彼の銅版画は、まるで写真のようなリアリティと構図の妙を兼ね備え、多くの画家・彫刻家に影響を与えました。

16~17世紀には、以下のような技法が次々と生まれていきます:

-

エングレービング(彫刻):針で直接銅板を彫る

-

エッチング(腐食):耐酸性の膜を塗ってから針で線を引き、薬品で腐食させる

-

アクアチント(点描表現):粉末樹脂を焼き付けて微細な階調を作る

どの技法にも共通するのは、**銅という素材の表面をいかに美しく“壊すか”**という精密な芸術性です。

■ 銅の持つ“絶妙な柔らかさ”が可能にした繊細な線

なぜ、鉄や銀ではなく「銅」だったのか?

その答えは、加工性と耐久性のバランスにあります。

-

柔らかすぎると線が潰れる(例:鉛)

-

硬すぎると彫れない(例:鉄)

-

でも銅は、ちょうど良い柔らかさと強さを持っていた

このバランスによって、わずか0.1mm以下の微細な線でもつぶれることなく印刷できる。

それが、手描きのような表現力を可能にし、画家たちを魅了したのです。

■ 商業印刷への応用とその限界

銅版印刷は、当初は芸術用途が中心でしたが、18〜19世紀には紙幣や証券、地図、細密図版などの印刷にも応用されていきました。

しかし同時に、以下のような“商業的な限界”も露呈します:

-

彫刻や腐食に時間と手間がかかる

-

インクが溝に溜まるため、1枚ごとの刷り工程が複雑

-

版が摩耗しやすく、大量印刷には不向き

このような事情から、**量産性のある新しい素材(亜鉛・石・アルミ)**へと印刷業界は徐々にシフトしていきます。

■ 銅は去っていない──“高級印刷”として今も健在

とはいえ、銅は完全に忘れられたわけではありません。

むしろ現在では、**芸術版画の世界における「特別な素材」**として、極めて高く評価されています。

美術館で展示される銅版画や、工芸的価値を持つ記念紙幣・証券印刷など、「本物の線の美しさ」が求められる場面では、今もなお銅が選ばれ続けているのです。

▶併せて読みたい記事 銅版印刷とは?歴史・仕組み・活用まで凹版技術のすべてを新潟の印刷会社が徹底解説|活版・リトグラフとの違いもわかる!

第4章|石──描くように刷る、“化学素材”としての石灰岩

印刷というと、彫る・削るといった「物理的な加工」を想像しがちですが、18世紀末、まったく異なる発想で絵を刷る革新技術が登場します。

それが「リトグラフ(石版画)」。

木でも金属でもなく、「石に描いて、化学反応で印刷する」という前代未聞の方法を可能にしたのが、石灰岩という素材でした。

■ 発明者アロイス・ゼネフェルダーと“石の可能性”

リトグラフを発明したのは、ドイツの劇作家アロイス・ゼネフェルダー。

彼は当初、自作の戯曲を安価に印刷する方法を探していました。

そこで目をつけたのが、当時バイエルン地方で豊富に採掘されていた石灰岩。表面が平滑で、インクをはじくか吸うかという性質をうまく活かせば、彫らずに描いて刷ることができると気づいたのです。

ゼネフェルダーは、この石に油性のクレヨンで絵を描き、水とインクの反発作用を利用することで、「平らな版でも刷れる」という画期的な方式=平版印刷」を完成させました。

■ リトグラフの原理──「油と水は混ざらない」

リトグラフは、物理的な凹凸ではなく化学的な性質の差異でインクの乗る/乗らないを制御します。

その鍵を握るのが、「油と水は混ざらない」という自然現象。

-

石の表面に油性の描画材(クレヨンやインク)で絵を描く

-

表面を薬品処理して、描いた部分だけが油を吸収しやすくなるように加工

-

印刷時、水で湿らせると、絵を描いていない部分は水を含み、油をはじく

-

油性インクをローラーでのせると、描かれた部分にだけインクがのる

-

紙を押し当てて転写すれば、刷り上がる

つまり、「何も彫らないのに刷れる」という点で、それまでの凸版・凹版とは一線を画す技術だったのです。

■ なぜ“石”なのか?──石灰岩という素材の奇跡

ここで重要なのが、使われた石の種類です。

リトグラフに使われるのは、バイエルン地方で採れる石灰岩。この石は非常にきめが細かく、表面がなめらかで、油分と水分のコントロールがしやすい特性を持っていました。

この石灰岩は:

-

表面の微細な凹凸が油性描画材をしっかり保持する

-

吸水性が高く、湿らせることで非描画部をガードできる

-

均一な平面が作りやすく、多色刷りにも適していた

こうした特性により、描画の自由度が高く、繊細な表現が可能になったのです。

■ 芸術表現とリトグラフ──ポスターの時代の幕開け

リトグラフの技術は、19世紀末には芸術の世界で広く普及し、とくにフランス・パリのポスター文化を牽引しました。

代表的な作家がトゥールーズ=ロートレック。彼の作品は、石の表面に直接描くことで、筆致をそのまま再現できるというリトグラフの特性を最大限に活かしました。

また、石を複数用意することで多色刷りも可能となり、「ポスター=芸術」という新しいジャンルが開花したのです。

■ 石の限界とオフセットへの移行

とはいえ、石には明確な欠点もありました。

-

とにかく重い(1枚の石が数十kgにも)

-

割れやすい/加工に高度な技術が必要

-

保管や大量生産には向かない

そのため、20世紀に入ると石の代わりに金属板(亜鉛やアルミ)を使ったリトグラフへと移行。

さらにそこから派生した技術が、現在の主流であるオフセット印刷です。

つまり、「石に描く」という平版印刷の発想そのものが、現代のカラー印刷に受け継がれているのです。

▶併せて読みたい記事 アロイス・ゼネフェルダーと石版印刷の誕生|リトグラフが変えた印刷と芸術の歴史|新潟の印刷会社が解説!

第5章|鉛──活字印刷を支えた“量産のための素材”

印刷の歴史において「情報を大量に、効率よく伝える」という使命が高まった時代──それを象徴する素材が、**鉛(なまり)**です。

木や銅、石は芸術的な表現に優れていた反面、版の作成や管理に手間がかかるという欠点がありました。

そこで登場したのが、鋳造によって“文字を成形”できる金属素材=鉛。

その柔らかさと低い融点を活かし、“活字”という革命的な技術を支えたのです。

■ 活字印刷とは?──鉛を「文字のブロック」にする発想

活字印刷は、あらかじめ決められた「文字のかたち=活字」を一つずつ並べて組版し、インクを乗せて刷る技術です。

1文字1ブロックで管理できるため、内容を自由に組み替えることが可能で、大量印刷や再利用に最適なシステムでした。

この活字を作るために使われた素材が、鉛を中心とする合金だったのです。

具体的には:

-

鉛(Pb):主成分、融点が低く成形しやすい

-

スズ(Sn):硬度を上げて摩耗を抑える

-

アンチモン(Sb):金属の流動性を高め、細部まで型に流れ込ませる

この合金により、小さな文字も正確に、素早く鋳造できるという印刷革命が実現しました。

■ なぜ鉛が“印刷向き”だったのか?

鉛には、印刷の現場で特に重宝された以下のような性質があります:

-

**低温で溶ける(約327℃)**ため、手作業でも鋳造可能

-

柔らかいため彫刻や調整がしやすい

-

型取り精度が高く、小さな文字の輪郭も再現できる

-

コストが比較的安く、大量生産に適していた

このように、人間の手で扱える金属として、鉛は印刷における「文字の機械化」「言葉の量産化」を根底から支えました。

■ 鉛と“組版文化”の誕生──印刷所という工場

活字時代の印刷所では、文字ごとの鉛ブロックがびっしりと並べられ、“文選(もんせん)”という作業で必要な文字を拾って組むのが日常でした。

1ページの新聞を刷るには、数千〜数万個の活字を人の手で並べていく必要があり、作業はまさに職人芸。

しかしそのおかげで、新聞・書籍・商業印刷が爆発的に拡大していきます。

鉛がもたらしたのは、単なる素材の革命ではありません。

それは、文字を産業化するという概念の転換だったのです。

■ ただし“絵”には向かない素材だった

一方で、鉛には明確な限界もありました。

-

柔らかすぎて、細かい凹凸が潰れやすい

-

熱や圧力に弱く、繊細な階調表現には不向き

-

腐食や摩耗が早く、版の劣化が早い

このため、鉛は主に文字専用の素材として用いられ、「絵や写真」の再現には向きませんでした。

写真を印刷するには、やがて網点技術と金属板を組み合わせた“写真的印刷技術”=写真製版が求められるようになります。

■ 活字の終焉と鉛の姿──溶かされ、再鋳造され、また溶かされて

時代が進むにつれて、写植、DTP、デジタル印刷といった**“版のいらない印刷”が普及し、鉛の活字は徐々に姿を消していきました。

多くの印刷所では、使い終わった活字は溶かされて新たな活字の原料に回され、「使い捨てだが循環する素材」**として命を繋いできました。

そして現在、鉛の活字は一部の工房や美術印刷、教育用途などでひっそりと生き続けています。

その重みと存在感は、「情報の重み」を物理的に感じさせてくれる、**今では希少な“素材の記憶”**でもあるのです。

▶併せて読みたい記事 グーテンベルクとは?活版印刷の発明と知識革命を新潟の印刷会社がわかりやすく解説|世界を変えた男の物語

第6章|亜鉛・銅板──写真を“刷る”ことを可能にした素材と網点の革命

「絵は刷れても、写真は刷れない」──

これは19世紀まで、印刷業界が直面していた大きな壁でした。

写真は光の濃淡で成り立っていますが、従来の版材ではその滑らかな階調表現をそのまま再現することは不可能だったのです。

そんな状況を打破したのが、「亜鉛・銅板」という化学的加工に適した金属素材と、「網点(あみてん)」という視覚的トリックを活用した技術でした。

この組み合わせにより、ついに**“写真の印刷”が現実のものとなった**のです。

■ 写真製版の登場──化学と金属の融合

19世紀後半、光を使って画像を記録する「写真」という新技術が登場します。

しかし、それを印刷物として大量に複製するためには、写真の濃淡を何らかの形で“版”に置き換える必要がありました。

そこで生まれたのが「写真製版」と呼ばれる技術です。

感光性の薬剤を塗布した金属板(亜鉛や銅)にネガフィルムを密着させ、光を当てて化学反応を起こし、腐食加工で画像を“転写”するという方法です。

このとき使われた金属が、**腐食性と平滑性に優れた“亜鉛板”や“銅板”**だったのです。

■ なぜ亜鉛・銅だったのか?素材のメリットとは

写真製版において、亜鉛や銅が重宝された理由は以下の通りです:

-

薬品(酸)による腐食に強く、加工精度が高い

-

表面が平滑で、細密な画像処理に向いている

-

ある程度の硬度があり、印刷工程での耐久性も確保できる

特に亜鉛は銅よりも軽く、比較的安価だったため、新聞や雑誌など大量印刷向けに適していました。

一方で銅板は、より高精度が求められる図版や美術印刷などで活躍しました。

■ 網点とは何か?──“点”でグラデーションを表現する魔法

写真製版のもう一つの鍵は、「網点(ハーフトーン)」と呼ばれる技術です。

これは、濃淡を“点の大きさや密度”に置き換えることで、人間の目には滑らかに見えるようにする視覚的トリックです。

たとえば:

-

濃い部分:大きな点が密集

-

薄い部分:小さな点が疎ら

-

中間:中サイズの点がほどよく配置

これにより、写真のような階調表現を、単色インクでも印刷できるようになったのです。

この技術は、まさに印刷における「視覚の発明」でした。

■ “写真を刷る”ことで世界が変わった

この網点技術と写真製版の融合により、次のような文化的変化が起こりました:

-

新聞に写真が載るようになった(報道のリアリティが爆増)

-

広告・雑誌のビジュアル表現が進化(欲望を喚起する手段に)

-

教科書や図鑑に正確なビジュアルが掲載可能に

-

戦争・災害・世界の出来事が、文字だけでなく“映像で伝わる”ように

つまり、印刷が「情報の言語」から「視覚の言語」へと拡張されたのです。

その中心にあったのが、**金属板という“変化に耐える素材”**でした。

▶併せて読みたい記事 網点とは?ハーフトーンの意味・仕組み・歴史を徹底解説|印刷と写真を変えた“点”の革命を新潟の印刷会社が紹介

■ オフセット印刷の前段階としての金属板

この写真製版の金属板は、のちにオフセット印刷技術の基礎にもなります。

石版(リトグラフ)と金属板が融合し、“アルミ+感光樹脂”という最強の複合素材=PS版へと進化していくのです。

第7章|アルミ+感光樹脂──PS版という“完成された複合素材”

木、銅、石、鉛、亜鉛──人類はさまざまな素材を試しながら、「より精密に、より速く、より大量に」印刷できる方法を追い求めてきました。

そしてついに、20世紀後半にその答えのひとつが登場します。

それが、**アルミニウムと感光性樹脂を組み合わせた「PS版(ピーエスばん)」**です。

**Printing Surface(印刷面)またはPre-Sensitized Plate(感光処理済み版)**の略とされるこの版材は、オフセット印刷の発展とともに世界中の印刷現場でスタンダード化し、今日でもなお現役で使われ続けています。

■ PS版とは何か?──金属×化学×工業の三位一体

PS版は、大まかに言えば「アルミの板の上に、紫外線で硬化する感光樹脂を塗布したもの」です。

これを“版”とすることで、次のような利点が生まれました。

-

金属の強度と耐久性(長時間・長ロット印刷にも耐える)

-

樹脂の高解像度性と化学反応性(細線や網点の再現が極めて正確)

-

工業的に大量生産できる安定性(どの版も同じ品質で作れる)

このPS版の出現によって、製版が“工業製品化”され、誰でも同じ品質で印刷できる時代が到来したのです。

■ 製版の仕組み──光で絵柄を“焼き付ける”

PS版の製版は次のようなステップで行われます:

-

DTPで作ったデジタルデータを「フィルム(ポジ)」に出力

-

PS版とフィルムを密着させ、紫外線で露光

-

光が当たった部分だけ感光樹脂が硬化

-

未露光部分は現像処理で洗い流され、インクが乗らない面となる

-

硬化した部分がインクを受け、印刷可能な“画像面”になる

これは**リトグラフの「水と油の反発原理」**を、アルミと樹脂という現代素材で再現したものといえます。

■ なぜ「アルミ」なのか?

アルミニウムは、PS版の基材として以下のような優れた特性を持っています。

-

軽くて扱いやすい(印刷機への装填がスムーズ)

-

耐薬品性が高い(現像液や洗浄液に強い)

-

酸化皮膜が均一で、樹脂との接着が安定する

-

反りにくく、精密な位置合わせが可能

これらの理由から、アルミ+樹脂=理想的な複合素材として、世界中で採用されるようになったのです。

■ 網点との親和性──最強の“写真印刷向け”素材

PS版はとにかく網点再現力が高い。

印刷物における「シャドウの締まり」や「ハイライトの滑らかさ」は、網点の正確さにかかっています。

PS版は、微細な点でも滲まず、つぶれず、人間の目に自然な階調を再現する能力に非常に優れています。

これにより、

-

雑誌のグラビア

-

広告写真

-

カタログやパンフレットの美しい色表現

など、あらゆるジャンルで“カラー写真の高品質印刷”を支える主力素材となったのです。

■ 版の使い捨てと大量消費時代

PS版は比較的安価で、1回の印刷のために使い捨てられるのが当たり前の時代になりました。

これにより、版の保管や再利用の手間が省かれ、印刷はよりスピーディかつフレキシブルに対応可能となります。

ただし、環境問題の観点からは、使用済みPS版のリサイクルや、現像液の廃液処理が課題として浮上することにもなりました。

■ CTP(Computer To Plate)への進化

現在では、PS版と同様のアルミベースを使いながら、デジタルデータをダイレクトに版に焼き付けるCTP技術も普及しています。

これにより、フィルムを介さず、より高精度・高速・人為的ミスのない製版が可能に。

アルミ+感光性素材というPS版の基本構造はそのままに、よりスマートな“次世代印版”へと進化しているのです。

第8章|インクジェットノズル──“版のない印刷”が素材を超えた瞬間

何千年もの間、印刷とは「版を使って転写する行為」でした。

しかし21世紀、ついにその常識を覆す技術が登場します。

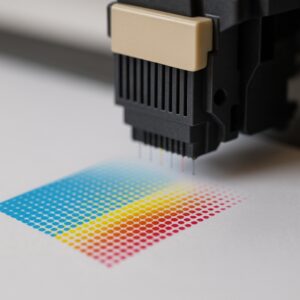

それが「インクジェット印刷」──ノズルからインクを直接吹き付ける方式です。

この方式では、もはや物理的な“版”は存在しません。

デジタルデータから直接、紙や布、フィルムなどにインクを吐出し、「一回限りの版」をリアルタイムで生成するのです。

それはまさに、印刷の定義を根底から揺るがす革命でした。

■ インクジェットの基本原理──“点で描く”ことの極致

インクジェットプリンタは、非常に細かいノズルから1秒間に何万回も微細なインク滴を射出し、素材の表面に着弾させることで印刷を行います。

方式には主に2つあります:

-

サーマル方式(加熱気泡式):インクを加熱して気泡で押し出す(例:Canon、HP)

-

ピエゾ方式(圧電素子式):電圧で振動させてインクを押し出す(例:EPSON)

どちらも、非常に小さな点を高速・高密度に打ち出すという点で共通しており、**版を必要としない“点の芸術”**とも言えます。

■ ノズルは“動く版”である

インクジェットにおいては、ノズルヘッドが左右に動き、紙が送り出されることで1列ずつ印刷されていくため、実質的には**“動きながら形成される一回限りの版”**と言ってもよいかもしれません。

つまり、印刷の定義がこう変化したのです:

「固定された版に情報を保持させる」 → 「流れるノズルが情報をその都度描く」

この変化によって、印刷はより柔軟に、よりパーソナルに対応できるようになったのです。

■ インクジェットが生んだ新たな可能性

インクジェット技術によって、以下のような新しい価値が創造されました:

-

可変印刷(バリアブル印刷):宛名や個人情報、QRコードなどを1枚ごとに変えられる

-

小ロット・1枚印刷のコスト低下:試作やオンデマンド印刷に最適

-

素材の多様化:紙だけでなく、布・プラスチック・金属・木材・ガラスにも印刷可能

-

デジタルデータとのシームレスな連携:DTPからそのまま印刷へ

つまり、インクジェットは「版の不要化」を実現しただけでなく、印刷を“オンデマンド=その場で欲しいものを作る行為”へと変貌させたのです。

■ “素材”の概念が変わった瞬間

従来の印刷では、「版の素材が印刷表現を制約していた」という現実がありました。

しかしインクジェットでは、“印刷される側の素材”が主役になります。

用紙がインクを吸収しやすいか?

布なら定着剤が必要か?

プラスチックなら表面加工はどうするか?

つまり、印刷技術が進歩した今、素材は「版のためのもの」ではなく、印刷を“受け取るための土台”として再定義されているのです。

■ そしてAIへ──データそのものが“版”となる時代へ

インクジェット技術が「版を不要にした」とき、次に登場したのがAIによって生成される画像データでした。

人間が描かなくても、AIが即時にピクセル配置を計算・生成し、そのままプリント可能なデータとして出力できる。

もはや、「何かに刻んだり、塗ったりする素材」は必要ない。

情報そのものが、刷られるべき対象をリアルタイムで作り出す。

このように、インクジェットは“印刷における素材の意味”を完全に変えてしまったのです。

第9章|AIが描く“ピクセルの版”──情報そのものが印版となる時代

「版」が物理的な“素材”から“ノズルの動き”へと進化していったその先に、ついに我々は**“非物質の印版”**とでも呼ぶべき領域に到達しました。

それは、「AIが生成した画像データそのものが、印刷の設計図=“刷るための版”になる」という時代です。

この章では、もはや手も彫刻刀も必要としない、情報そのものが“刷るべき対象”となる世界──つまり、「AIと印刷の融合」について掘り下げていきます。

■ データが“版”になる?──ピクセル配列の世界

従来の印版は、物理的に形を持っていました。

木・金属・石・アルミ… いずれも“形あるもの”に情報を刻んでいたのです。

しかし現代の印刷現場では、IllustratorやPhotoshopなどのデジタルデータがそのままCTPやインクジェットプリンタに送られ、直接印刷されるのが当たり前になりました。

そこにあるのは、もはや「版」ではなく、「ピクセルの配列情報」だけです。

つまり、印刷の現場はこう変わりました:

形ある版に情報を刻む → 情報そのものが“刷れる形”になる

■ AI画像生成とは?──アルゴリズムが描く“仮想の版”

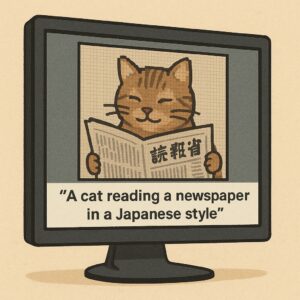

近年爆発的に普及している「AI画像生成」は、与えられたキーワードや指示文から、人工知能がピクセル単位で画像を構築していく技術です。

この生成過程では:

-

素材は不要(彫らない・描かない)

-

データは瞬時に出力可能

-

商用印刷レベルの解像度にも対応可能

たとえば、ネコが紙を読んでいる画像が必要なら、「ネコ 新聞 和風」などと入力するだけで、すぐに“刷れる画像データ”が出力されるのです。

これはもはや、「情報が直接、刷るに足る価値を持つようになった」という印刷史上の大転換です。

■ AIがつくる網点?──“見た目の滑らかさ”を演算で生成

AI画像のもうひとつの特徴は、「滑らかに見える階調を数学的に再現できる」点にあります。

もはやベンジャミン・デイのようにドットを重ねて網点を作らなくても、AIが**ノイズ処理や拡散演算(ディザリング)**を使って、見た目として自然な階調を即座に作ることができます。

つまり、網点の設計そのものが“演算で行われている”のです。

これは、かつて素材と技術の両方が必要だった“網点の知恵”が、ついに数式で代替可能になったことを意味します。

■ 印刷の意味が変わった瞬間

これまでの印刷は、「ある情報をたくさんの人に同じ形で届ける」ことが目的でした。

しかし、AI生成画像を含むデジタル印刷の時代はこう言い換えられます:

「誰かのためだけに、その都度、最適化された情報を、その場で刷る」

名刺、DM、広告ビジュアル、商品ラベル、サンプルパッケージ──

AIによってパーソナライズされた印刷物が、毎秒のように世界中で生まれ続けています。

■ “版”はどこにいったのか?

現代の印刷では、以下のような図式が成り立ちます:

-

素材としての版:アルミ、樹脂、ゴムなど(旧来の印刷)

-

機構としての版:ノズル、レーザー、CTPなど(デジタル出力)

-

情報としての版:ピクセル配列、アルゴリズム、プロンプト(AI時代)

つまり、「版」という概念は、物質からプロセス、そして情報そのものへと移行したのです。

そしてそれは、人類が“刷る”という営みを、完全に情報化してしまったという証でもあります。

第10章|まとめ|素材の進化が“刷る”という営みを変えてきた

「印刷」とは何か?

「版」とは何か?

そして、「素材」とは──本当に必要なものなのか?

人類が情報を複製し、伝え、残そうとしてきた長い歴史の中で、私たちは何度も「刷る」という行為を問い直してきました。

そのたびに、木・金属・石・樹脂・ノズル・ピクセル──あらゆる“素材”を通じて、印刷の意味そのものが書き換えられてきたのです。

■ 刷るために、素材が進化した

木を彫り、銅を刻み、石に描き、鉛を鋳造し、亜鉛と銅を腐食させ、

アルミと感光樹脂を組み合わせ、ノズルでインクを吹き出し、

いまや、情報そのものを“仮想の版”として扱う──

この壮大な進化の中心には、常に「どんな素材をどう使うか?」という問いがありました。

素材はただの物体ではありません。

それは表現の可能性であり、情報の記録方式であり、時代の価値観そのものだったのです。

■ 印刷の三重構造──素材・技術・情報

これまでの全章を通して、印刷とは以下の三重構造で成り立っていることが見えてきました。

| 層 | 概要 | 主な例 |

|---|---|---|

| 素材レイヤー | 実際に使われる物質 | 木、銅、石、鉛、アルミ、インク、紙 |

| 技術レイヤー | 素材を活かす印刷方式 | 凸版、凹版、平版、孔版、インクジェット |

| 情報レイヤー | “何を”どう伝えるか | 活字、写真、網点、AI画像、可変データ |

素材の発明が技術を生み、技術が新たな情報表現を可能にし、

情報の要求がまた新しい素材と技術を呼び込む──

印刷とはこの連鎖の循環のなかで、進化を続けてきた営みなのです。

■ これからの“印刷素材”とは何か?

いま私たちは、新たな問いに直面しています。

-

触覚を記録する素材はあるか?(点字・立体印刷)

-

匂いを刷ることはできるか?(香料インク)

-

音を“刷る”とは何か?(QR・AR・ナレーション連携)

-

「見た目」すら変わる紙・インク(温度や光で変化する素材)

つまり、これからの印刷は「視覚情報の再現」だけでなく、五感すべてに触れる印刷を目指していくことになるのです。

そしてそれを支えるのは、またしても「素材の進化」に他なりません。

■ 最後に──“版”はまだ終わっていない

たしかに、AI生成画像やノズル式印刷が主流となり、印刷から「版」が消えたように見えるかもしれません。

しかし、それでも“版”という概念は生きています。

-

データの中の網点設計

-

ノズルの動きの制御データ

-

AIが生成した仮想空間の画素の配置

物理としての“版”は消えても、情報を定着させ、他者に伝えるための構造体=“版の本質”は、なおも進化を続けているのです。

印刷は終わっていない。

むしろ、印刷は新たな素材の時代に突入している。

今こそ、印刷という営みの本質にもう一度触れてみてはいかがでしょうか。

印版素材と印刷技術の進化年表|いつ・どの素材で・何が“刷れた”のか?

| 時代 | 主な素材 | 印刷技術 | 主な成果・文化的影響 |

|---|---|---|---|

| 紀元前220年頃(中国・秦代) | 木 | 木版印刷(凸版) | 初期の印刷技術。経典や符号の複製に使用。 |

| 8世紀(日本・奈良時代) | 木 | 木版(多色刷り) | 『百万塔陀羅尼』、世界最古の印刷物。 |

| 15世紀(ドイツ) | 鉛合金(鉛+スズ+アンチモン) | 活版印刷(凸版) | グーテンベルクの聖書。文字の大量複製が可能に。 |

| 15〜17世紀(欧州) | 銅 | 銅版画(凹版:エッチング・エングレービング) | 美術・地図・証券印刷など精細表現の発展。 |

| 1796年(ドイツ) | 石灰岩 | リトグラフ(平版) | ゼネフェルダーによる「描く印刷」。ポスター文化へ拡張。 |

| 19世紀中盤〜 | 亜鉛・銅板 | 写真製版(凹版・凸版) | 網点印刷で写真・絵画の再現が可能に。新聞・雑誌へ。 |

| 20世紀前半〜 | アルミ+感光樹脂 | PS版(平版オフセット) | オフセット印刷が商業印刷の主力に。高精細・高速。 |

| 1980年代〜 | ノズル・インク・紙 | インクジェット/レーザー(無版印刷) | パソコンから直接印刷。家庭・小規模印刷を一変。 |

| 2010年代〜 | デジタルデータ・AI生成 | デジタル印刷/CTP/AI画像 | 情報そのものが“刷れる版”に。可変・パーソナル印刷時代へ。 |

コラム①|なぜ「網点」は丸いのか?

印刷物を拡大して見ると、小さなドットが並んでいるのがわかります。これは「網点(あみてん)」と呼ばれる、濃淡表現のための技術です。

ではなぜ、その多くが“丸”なのでしょうか?

答えは、丸が一番トラブルを起こしにくいから。

-

四角や六角だと角が潰れやすく、インクがにじみやすい

-

丸はどこから見ても「中心からの距離」が均一=均等なインク吸収が可能

-

複数の色を重ねても、モアレ(干渉縞)を抑えやすい

つまり「丸い点」は、**美しく、正確で、安定した印刷を可能にする“究極の形”**だったのです。

コラム②|PS版って何の略?本当は2つある説

よく使われる印刷用語「PS版」──これ、正式には何の略だと思いますか?

実は印刷業界では2通りの説があります。

-

Printing Surface Plate(印刷面板)

→ “印刷用の版”というシンプルな命名 -

Pre-Sensitized Plate(事前感光処理済み版)

→ 工場であらかじめ感光剤を塗ってあるという意味

どちらも正解と言われますが、現在の技術・実情から見ると②の意味が一般的。

つまりPS版とは、あらかじめ感光材が塗布されたアルミプレートを指します。

コラム③|リトグラフ用の“石”ってどこで採れる?

リトグラフの命とも言える「石灰岩の版石」。

これはどこで採れるかご存じでしょうか?

答えは、ドイツ・バイエルン地方のゾルンホーフェン(Solnhofen)。

この地域の石灰岩は、

-

極めて粒子が細かく、平滑性が高い

-

圧縮に強く、割れにくい

-

均一な密度で薬品処理に最適

という理由から、リトグラフ用の石として世界中の印刷工房に輸出されていました。

今でもアートリトグラフの一部では、この石が使われていることもあります。

コラム④|CTPとDTPとPDFと…印刷現場の略語ラッシュ!

印刷業界は略語だらけ。混乱しやすいので、ここで整理しておきましょう。

| 略語 | 意味 | 内容 |

|---|---|---|

| DTP | Desk Top Publishing | パソコンでの印刷データ制作(Illustratorなど) |

| CTP | Computer To Plate | データから直接、版を作成(フィルム不要) |

| Portable Document Format | 印刷用に情報を崩さず保存できるデータ形式 | |

| RIP | Raster Image Processor | 印刷機で使える画像信号に変換する装置・ソフト |

つまり、すべての略語は“刷るまでのプロセス”のどこかを担っています。

略語に振り回されず、流れを意識すると理解が深まります。

コラム⑤|今でも現役!? 木版・活字・銅版を使ってる人たち

もうとっくに過去のものと思われがちな木版画や鉛の活字、銅版画。

でも実は、今も世界中で現役です。

-

木版画:日本・海外問わず、アート表現・教育教材として人気

-

鉛活字:活版印刷工房、名刺・結婚式招待状・書籍などで使用

-

銅版画:画家・版画家による作品、銀行券などの偽造防止印刷

古い技術は消えていません。

むしろ“美しさ”“味わい”を求めて再評価されているのです。

コラム⑥|紙以外も刷れる!“もうひとつの印版素材”たち

これまで本編では主に「紙に刷る印刷」を中心に解説してきましたが、印刷の世界には**“紙以外に刷るための技術”や“特殊な素材の版”**も多数存在します。

それらは工業・アパレル・パッケージ・看板・グッズなど、日常生活のあらゆるところで活躍中です。

ここでは、そんな“もうひとつの印刷素材たち”を簡単にご紹介します。

■ 樹脂版──柔らかくて丈夫、フレキソ印刷の主役

樹脂版(感光性樹脂)は、ダンボール・パッケージ印刷などで使われるフレキソ印刷に欠かせない版です。

-

素材:液状の感光性樹脂を固めて作る

-

特徴:ゴムのように柔らかく、曲面にも対応できる

-

対象:段ボール・フィルム包装・ラベルなど

-

強み:高速・低圧力・水性インク対応で環境配慮にも強い

“紙印刷の裏側”で、大量流通を支える印刷の主役です。

■ ゴム版──スタンプ・住所印だけじゃない!

「ゴム版」と聞くと、事務用のスタンプを思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし実は、柔らかい素材に適した印刷方式として、工業分野でも活用されています。

-

特徴:柔軟性があり、段差・凹凸のあるものにも印刷可能

-

用途:タイヤの印字、工業部品の識別マーキング、革・布など

-

長所:小ロットでも作りやすく、印刷面に優しい

ゴム版は“接触が難しい素材にも優しく刷れる”という、職人技的な使われ方をされている版素材です。

■ シルクスクリーン(孔版)──印刷できないものはない!

シルクスクリーン印刷は、版に「穴」を開け、インクを直接“落とす”孔版印刷。

元は絹の布を使っていたため“シルク”の名前が残っていますが、現在はテトロンやポリエステルなどが主流です。

-

特徴:インクの層が厚く、発色・耐候性に優れる

-

対象:Tシャツ、看板、ガラス、木材、プラスチック etc.

-

応用:Tシャツプリント、ステッカー、ノベルティ製作に最適

さらに、**布・金属・革・陶器・ガラスなど異素材にも対応できる“万能印刷方式”**として、

アート・製品開発・広告グッズなどの世界で今も広く使われています。

■ “紙”が印刷のすべてではない

このように、印刷は紙だけにとどまりません。

素材が変われば、版の素材も変わり、刷り方も変わる。

-

凹凸のある面には柔らかい素材(樹脂・ゴム)

-

布や立体物には“インクを落とす”孔版(シルク)

-

曲がる・伸びる素材には低圧力印刷(フレキソ)

つまり、刷りたい対象が多様化したことで、“印刷の素材と技術”もまた多様化しているのです。

\株式会社新潟フレキソは新潟県新潟市の印刷会社です。/

あらゆる要望に想像力と創造力でお応えします!

印刷物のことならお気軽にお問い合わせください。

▶ 会社概要はこちら

🔗関連リンクはこちらから

■CMYKとは?RGBとの違いと印刷用語を新潟の印刷会社が徹底解説!

■世界初の近代的印刷工場とは?蒸気機関と回転印刷機が変えた“情報革命”を印刷会社が解説

■黒とは何か?墨・リッチブラック・K100の違いと「黒く見せる」印刷術を新潟の印刷会社が徹底解説!

■網点とは?ハーフトーンの意味・仕組み・歴史を徹底解説|印刷と写真を変えた“点”の革命を新潟の印刷会社が紹介

■日本語フォントのすべてがわかる!明朝体・ゴシック体の違いから歴史・写植・DTP・可変フォントまで完全解説|新潟の印刷会社

■紙の作り方と製紙工場のはじまりとは?ファブリアーノが印刷と情報社会を変えた歴史を解説!

■画像拡張子・保存形式・解像度の違いと正解がわかる完全ガイド|JPEG・PNG・PDFも徹底解説【保存版】

■タラス河畔の戦いと製紙法の伝来とは?紙が世界史と印刷革命を変えた歴史を解説|新潟の印刷会社が徹底紹介

■活字印刷と絵の印刷はなぜ別だった?融合と進化の歴史を図解で徹底解説|CMYK・特色・DTP・本木昌造・AI印刷まで!

■銅版印刷とは?歴史・仕組み・活用まで凹版技術のすべてを新潟の印刷会社が徹底解説|活版・リトグラフとの違いもわかる!

■段ボールとは何か?歴史・構造・印刷・未来まで【ダンボール完全ガイド】|新潟のフレキソ製版会社がやさしく解説

■なぜ印刷データはIllustratorが主流なのか?写植からDTPソフトの進化・PDF入稿までの歴史を徹底解説【保存版】

■アロイス・ゼネフェルダーと石版印刷の誕生|リトグラフが変えた印刷と芸術の歴史|新潟の印刷会社が解説!

■グーテンベルクとは?活版印刷の発明と知識革命を新潟の印刷会社がわかりやすく解説|世界を変えた男の物語

■リサイクル紙とは?再生紙のメリット・デメリットを徹底解説|FSC認証・エコマーク付き印刷の選び方【新潟の印刷会社が解説】

■オフセット印刷の父・アイラ・ワシントン・ルーベルとは?世界を変えた“失敗”|新潟市の印刷会社が解説!

■段ボール印刷の印版は“樹脂のスタンプ”!フレキソ印刷の仕組みと工程を解説