印刷物の発注をご検討の方は、こちらのサービスページをご覧ください。

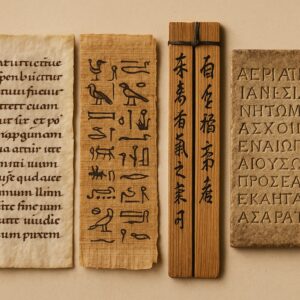

第1章|文字と記録のはじまり:紙以前の「媒体たち」

人類が「書く」ことを覚えたとき、同時に「どこに書くか」という問題も発生しました。

文字は音声よりも残る。では何に残すのがいいのか?その答えを探す旅は、まさに人類の歴史そのものです。

この章では、紙が生まれる前に使われていた様々な「文字の記録媒体」たちを見ていきましょう。

👇併せて読みたい記事

蔡倫とは|紙を発明した中国の天才発明家の歴史と世界への影響を新潟の印刷会社が解説【世界史にも登場】

文明を支えた紙の歴史をドラマティックに解説。紙とは何か?|新潟の印刷会社がご紹介!

粘土板|最古の“記録メディア”は重くて硬かった

紀元前3000年頃のメソポタミア文明。

人々は粘土をこねて板状にし、乾かす前に棒で文字を刻みました。これが「楔形文字」です。

乾いた粘土板は非常に丈夫で、数千年を経た今でも発掘され、当時の生活や税の記録が読めるほど。

強み: 耐久性が非常に高く、火事や水害にもある程度耐える

弱み: とにかく重い。携帯性ゼロ。書き直し不可。

「残すこと」が最重要だった時代、粘土板は最適でした。けれど、情報を「持ち運びたい」「もっとたくさん残したい」となると、徐々にその限界が見えてきます。

▶併せて読みたい記事 粘土板とは?メソポタミア文明で生まれた最古の記録メディアを図解で解説|歴史・作り方・文字の意味まで新潟の印刷会社が紹介

石板・碑文|記憶を“永遠に”刻みたいときに

エジプトのピラミッドや中国の石碑、ローマの凱旋門…。

偉業や神への祈りを「永久保存」するため、石は最高の媒体でした。

彫り込むことで風化に強く、いまだに読めるものも多いです。

強み: 永続性。視覚的な迫力。公共性(皆が見る場所に置ける)。

弱み: 彫るのに技術と労力がいる。持ち運べない。量産不可。

石の上には物語が宿りますが、それは“読む”というより“見る”ものだったかもしれません。

木簡・竹簡|「持ち運びできる記録」への第一歩

古代中国で用いられた記録媒体が木簡(もっかん)や竹簡(ちくかん)です。

細長い木や竹の板に筆で文字を書き、それらを紐で束ねて巻物状にしました。

強み: 紙がない時代に、軽く、複数ページ化も可能なメディアだった。

弱み: 墨のにじみ・風化、厚みがあり保管がかさばる。

「移動しながら読む」「複数の文書を束ねて保存する」ことが可能になったことで、官僚組織や法制度の発展にも貢献しました。

けれど、やがて紙の登場によってその地位を奪われていきます。

▶併せて読みたい記事 木簡・竹簡とは?意味・違い・歴史・作り方・現代での活用まで完全解説|新潟の印刷会社が徹底解説

金属板|特別な記録は、重さと引き換えに

ローマ帝国では兵士に「軍籍証明書」として鉛の板が与えられたり、古代インドでは銅板に土地譲渡の契約が刻まれたりしました。

強み: 偽造が難しい。長期間保存できる。信頼性が高い。

弱み: 重い・加工が大変・コストが高い。

金属板は、現代で言う「公文書」や「登記簿」のような役割。日常的なメモや手紙には到底使えませんでした。

まとめ:紙以前の「媒体」は、どれも一長一短だった

こうして見ると、紙が登場する前にも人類は、ありとあらゆる素材を使って「記録しよう」と努力してきたことがわかります。

しかしどの素材も、持ち運び・保存性・コスト・量産性の面で課題がありました。

紙の登場は、これらの要素を一気にバランス良く解決した「革命」だったのです。

次章では、その紙と「天下を争ったライバルたち」を紹介していきましょう。

第2章|紙と争った「強敵」たち:ライバル素材の興亡

紙が登場してからも、その天下はすぐには確立されませんでした。

時代や地域によっては「紙より優れている」と見なされた素材も多く、時に“主役”の座を紙から奪っていたのです。

この章では、そんな「紙のライバル」たちを素材別に紹介し、なぜ彼らが紙に敗れたのか?それとも、紙が勝ち取ったのか?を探っていきます。

羊皮紙(パーチメント)|中世ヨーロッパの王者

羊やヤギの皮をなめして作られた「羊皮紙」は、紙に比べて非常に高価で、手間もかかるものでした。

しかしその分、驚異的な耐久性と美しさを兼ね備えていました。

特徴:

-

インクのにじみが少なく、文字がシャープに見える

-

強靭で破れにくく、何度も書き直しが可能(パリンプセスト)

-

経年劣化が少なく、千年以上残るものも存在

敗因:

-

製造コストが高く、動物の皮が大量に必要(1冊の聖書=300匹分の羊)

-

書き手が限られ、量産に不向き

-

製本や保存に手間がかかる

教会や王室では長らく重宝されましたが、やがて紙が安価に流通するようになると、庶民の手から羊皮紙は消えていきました。

▶併せて読みたい記事 羊皮紙とは?1000年残る驚異の素材を完全解説。歴史・製法・紙との違い・パーチメントの正体を新潟の印刷会社がやさしく紹介

パピルス|ナイル川が生んだ“軽やかな紙の祖先”

古代エジプト文明の栄華を支えたメディア「パピルス」は、水辺に生える植物から作られていました。

茎を薄くスライスして縦横に重ねて圧縮乾燥し、巻物状に使うのが一般的。

特徴:

-

紙のように薄く、筆記がしやすい

-

持ち運びが楽、巻物にして保管できる

-

書写文化の発展に寄与(エジプト・ギリシャ・ローマ)

敗因:

-

湿気に極端に弱く、保存性が低い

-

折りたたむと割れやすく劣化しやすい

-

長期的に見ると和紙や中国紙に比べて脆弱

かつては地中海世界を制したパピルスも、紙の登場によって徐々に姿を消していきました。

▶併せて読みたい記事 パピルスとは?紙との違い・歴史・作り方・特性を新潟の印刷会社がやさしく解説【古代エジプトの書く文化】

和紙|美しさと実用性の間で生き残った“紙の別系統”

日本で独自に発展した「和紙」は、楮(こうぞ)や三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)といった植物繊維から作られます。

この和紙は、素材としては「紙」ですが、西洋の近代紙とは大きく異なる存在です。

特徴:

-

柔らかくて強く、破れにくい

-

薄くても光を通し、独特の美しさがある

-

防虫・防カビ性能が高く、長期保存に適している

紙に勝てなかった理由:

-

大量生産に不向きでコストが高い

-

印刷技術との相性が限られる(機械印刷に不向き)

-

見た目の「高級感」が、日常用途では逆にハードルに

現代では工芸品や高級印刷物、修復材料として“紙より強い紙”として再評価されつつあります。

▶併せて読みたい記事 和紙とは?歴史・洋紙との違い・印刷との関係と現代の活用法まで新潟の印刷会社が徹底解説!

絹・布・皮革|「紙より贅沢な記録メディア」

中国やインドでは、紙の登場以前から絹に書く文化がありました。

また、アメリカ先住民や中東の遊牧民族では動物の皮や布が記録に使われることも。

特徴:

-

非常に高価で、王族や神事用に限定された

-

美術的価値が高く、宗教文書や装飾品として使われた

-

柔軟で折りたたみ可能、巻物として優秀

紙との違い:

-

書くには特別な筆記具と技術が必要

-

量産不可で、庶民の手には届かない

-

耐久性にばらつきがあり、保存に工夫が必要

これらのメディアは、機能的な“日常の記録媒体”というよりも、記録=芸術・権威として存在していました。

その意味で「紙とは競ってすらいない」のかもしれません。

まとめ:紙は“全部ちょっとずつ”持っていた

ここまで紹介した「紙のライバルたち」は、どれも一芸に秀でていました。

羊皮紙は丈夫、パピルスは軽い、和紙は美しい、金属は永続性…。

しかし紙は、それらの特性を“ちょうどよく”持ち合わせた、まさにバランス型の万能選手だったのです。

次章では、そんな紙を一時的に凌駕した「技術の勝者たち」について見ていきましょう。紙が負けた瞬間が、確かにあったのです。

第3章|一時、紙を凌駕した「技術の勝者たち」

「紙=記録の王者」として知られる現代ですが、その座を脅かした「技術による勝者」たちが、確かに存在しました。

これらは素材そのものではなく、「情報の保存や複製の技術」が紙を超えてしまった瞬間といえるでしょう。

この章では、紙の天下に風穴を開けたテクノロジーたちを紹介します。

活版印刷の登場:紙の“大量消費”が始まる前の一波乱

15世紀、グーテンベルクが活版印刷を発明したことで、紙と印刷が一気に結びつきます。

しかしその前段階には、「紙ではなく石や木に直接刷る」ことで情報を複製する技術が存在していました。

石版印刷(リトグラフ)・木版画・銅版画:

-

石や木の版に彫刻・化学処理を施し、そこにインクをのせて紙に刷る方式。

-

特に美術や地図、宗教的図像の複製において、紙は“印刷される側”の存在だった。

この時代、紙はまだ“主役”ではなく、「何に刷るか」「どう刷るか」が技術革新の中心にありました。

むしろ“技術の器”としての存在に過ぎなかったのです。

👇併せて読みたい記事

アロイス・ゼネフェルダーと石版印刷の誕生|リトグラフが変えた印刷と芸術の歴史|新潟の印刷会社が解説!

木版印刷とは?歴史・仕組み・他印刷との違いまで徹底解説|新潟の印刷会社が語る誕生から現代の再評価まで

銅版印刷とは?歴史・仕組み・活用まで凹版技術のすべてを新潟の印刷会社が徹底解説|活版・リトグラフとの違いもわかる!

マイクロフィルム:紙を“記録媒体”から退場させた発明

20世紀に入って登場した「マイクロフィルム」は、紙にとって初の“本格的敗北”だったかもしれません。

図書館・官公庁・企業アーカイブなど、膨大な情報を「コンパクトに長期間保存する」という目的において、紙ではなくフィルムが選ばれたのです。

強み:

-

約1/25サイズで大量文書を保存可能

-

耐久年数が長く、腐食しにくい

-

セキュリティが高く、複製・改ざんも難しい

弱点:

-

専用リーダーが必要で、一般人がすぐ読めない

-

アクセス性が低く、直感的ではない

-

時間が経つとフィルム自体の劣化も起こる

紙の「手軽さ」「見やすさ」「書き込み自由」という利点が再評価されるのは、このマイクロフィルム運用の不便さからでした。

磁気メディア(フロッピー・CD-ROM・MO)|「保存」では紙に勝った!

1980年代〜2000年代にかけて、紙に代わって文字やデータを保存するメディアが次々と登場しました。

フロッピーディスク、CD-ROM、MO(光磁気ディスク)などです。これらは「物理的な紙が必要ない」という革命をもたらしました。

メリット:

-

大量の文字データを一枚に収められる

-

検索性が高く、編集・複製が自由自在

-

印刷コストが不要

なぜ紙に“完勝”できなかったか:

-

ハードの進化とともに“読めなくなる”運命

-

見えない、触れない、消えてしまう

-

一瞬で読み込めても、「記憶に残る」感覚が薄い

ここでも、紙は「不便だけど忘れにくい」「壊れない」「人間に寄り添う」媒体として逆転の評価を受けていきます。

デジタル文書(PDF・ワード)|紙のコピー元が“紙を超えた”

現在、私たちが最も使う情報記録媒体は“ディスプレイに表示された文字”です。

Word・Excel・PDF・Google Docs…。どれも最初は「紙に印刷するための下書き」だったはずが、今ではそれ自体が「完成形」となりました。

紙が主役でなくなった瞬間:

-

文書は「印刷しない前提」で作られるようになった

-

ハンコもサインも、電子認証へ移行

-

デジタルアーカイブが標準化

しかし、最終的に「保存用」「証拠用」「読み込み用」として“紙に出力される”というシーンは、いまだに根強く残っています。

つまり、デジタルは紙に勝ったようで勝ちきれないという状態です。

▶併せて読みたい記事 なぜ印刷データはIllustratorが主流なのか?写植からDTPソフトの進化・PDF入稿までの歴史を徹底解説【保存版】

まとめ:紙は何度も“敗れた”が、完全に消されることはなかった

技術が進むたびに、紙は記録の主役の座を奪われそうになってきました。

けれど、そのたびに「やっぱり紙の方が…」という声がどこからともなく上がり、生き残ってきたのです。

このしぶとさこそが、紙がいかに“人間の感覚に寄り添った媒体”であるかの証明といえるでしょう。

次章では、デジタル時代において「紙に再戦を挑んだ」現代のメディアたちを見ていきます。果たして今度こそ、紙は敗れるのでしょうか?

第4章|デジタル時代:紙に“再戦”を挑んだ者たち

インターネットとスマートデバイスの普及は、紙に対する「再戦の狼煙」でした。

2000年代以降、クラウド、電子書籍、AIによるメモ代替…さまざまな“脱紙”テクノロジーが登場し、今度こそ紙の時代が終わるとさえ言われました。

しかし、それでもなお紙は生き延びています。なぜなのか?

この章では、現代において紙に挑んだメディアと、その“勝ち負けのゆくえ”を見ていきます。

電子書籍(eBook)|「紙の本を持たない時代」が来ると思われたが…

Kindleや楽天Koboなど、電子書籍は2000年代後半から一気に普及し、出版業界にも激震が走りました。

「もう本はデータでいいじゃん」ムードが強まり、書店の数も減少する時代へ。

強み:

-

数千冊を1台の端末に保存可能

-

書籍の価格が安い、セールも豊富

-

検索・マーカー・辞書連携など機能性が抜群

敗因:

-

目が疲れる、読書体験が薄い、感情に残りにくい

-

書棚に“存在しない”ことの寂しさ

-

所有感がない、電子サービス停止で読めなくなることも

結局、多くの読者が「読みたい本は電子で、好きな本は紙で」と使い分けるようになりました。

**紙=“思い出に残すための媒体”**という、感情的な価値が改めて浮き彫りになったのです。

クラウドメモ・ノートアプリ|紙のノートを“置き換えた”と思われたが…

Evernote、Google Keep、Notion、iPad+Apple Pencilなど、紙にメモする習慣すらテクノロジーが代替し始めました。

打ち込み、音声入力、写真貼り付け…メモはデジタルに飲み込まれたかに見えました。

強み:

-

編集・検索・共有が瞬時にできる

-

複数デバイス間で同期可能

-

書いたものを「なくさない」

でも、やっぱり紙が好きな人が多い理由:

-

「手で書く」ことで記憶が定着しやすい

-

ペンの感触、紙の質感に安心感がある

-

思考を“見える化”しやすい=整理しやすい

Appleやデジタル手帳メーカーが、あえて「紙の書き心地に近づけたスタイラス」を開発していることからも、人間は紙の感覚を欲していることがわかります。

AIメモ・音声文字起こし|“書くことすら不要”になったが…

AIの進化により、音声入力や自動文字起こし、プロンプト入力による自動要約など、文字を「書く」行為そのものが変化しています。

「書く」ではなく「話す」や「指示する」で文章ができる。これは紙にとって最大の危機ともいえる状況です。

機能の強さ:

-

議事録や授業の記録を自動で生成できる

-

手がふさがっていても記録できる

-

精度が年々向上し、ストレスが少ない

でも、どこか“頼りない”理由:

-

AIが要約した内容は「自分の言葉」ではない

-

ミスや抜けがあると逆に信頼できない

-

紙のように「その場で見渡せる」「一覧できる」感覚がない

AIがいくら賢くなっても、「書いて、眺めて、考える」という一連の思考体験を紙は提供し続けているのです。

▶併せて読みたい記事 AI時代に「印刷物はもういらない」は間違い!超重要な理由とは?|紙×デジタルで伝える力を最大化する方法を印刷会社が解説

サブスクリプションと“消える情報”の時代における紙の再評価

現代は「定期購読して読む」「あとで消えるコンテンツ」が主流。

一方、紙の本やノートは「買ったら自分のもの」「残る」。この**“所有する情報”への信頼感**が、逆に紙を復権させています。

-

サブスク疲れ → 紙の雑誌・本を「買いたくなる」心理

-

SNS疲れ → 紙の日記や手紙で癒される

-

デジタル断ち → 紙に戻ることで心を整える

紙はもはや“古い”のではなく、**意識的に選ばれる「贅沢なメディア」**になったといえるかもしれません。

まとめ:紙は「戦いに敗れて、価値で勝った」

デジタルは、機能的には紙を何度も上回ってきました。

けれど、「記憶に残る」「目で見て安心する」「モノとして存在する」紙は、心の中での勝者として今日も生き続けています。

このあと第5章では、なぜ人間がここまで紙に愛着を抱くのか、「紙という存在の本質的魅力」について深く掘り下げていきましょう。

第5章|なぜ人は、最終的に“紙”を選ぶのか?

テクノロジーがどれだけ進化しても、人は不思議と「紙」に回帰することがあります。

スマホもPCも持っているのに、わざわざノートを広げてメモを取る。SNSがあるのに、紙の手紙をもらうと涙が出そうになる。

なぜでしょう? それは紙という存在が、人間の五感・記憶・感情に深く作用する媒体だからです。

1. 手触り・視覚・音──「五感で触れるメディア」としての紙

紙の魅力は、テキストを伝えるだけではありません。

触った瞬間に伝わるザラザラ感、めくる音、光を柔らかく吸収するマットな表面──

これらの感覚が、人間の脳に“リアル”を届けます。

たとえば:

-

書籍のページをめくるリズムで「読みのテンポ」が生まれる

-

筆記具が紙をこする音が、集中を呼び込む

-

紙の質感によって記憶に残りやすい(レポート用紙 vs 高級便箋)

つまり紙は、情報だけでなく“体験”を提供するメディアなのです。

▶併せて読みたい記事 文字・音声・映像はどう使い分ける?五感・心理・感覚で選ぶ“伝わる手段”完全ガイド|新潟の印刷会社が解説

2. 「書く=考える」の心理作用が、紙では深く起こる

キーボードを打つことと、手で文字を書くことは、脳の使い方が違います。

心理学的にも、**「書くことで思考が整理される」「自分の気持ちが見える化される」**ことが証明されています。

紙に書くことで得られる効果:

-

情報を“並べて”俯瞰できる

-

話し言葉よりも思考が論理的になる

-

「手を動かす」ことが記憶定着につながる(身体性)

また、誤字や線の濃淡といった“ミスや個性”もそのまま残るため、自分らしさや他者性が表現される媒体としての役割も大きいです。

3. 「残る」「見返せる」安心感と、所有のよろこび

紙は消えないという感覚が、圧倒的な安心感を生みます。

クラウドに保存されたファイルや、SNSの投稿は「いつ消えてもおかしくない」不安がありますが、紙の文書はそこに“物質として”存在し続けます。

こんな実感、ありませんか?

-

小学校の連絡帳や卒業文集が、いまでも本棚にある

-

親からの手紙を、何年経っても読み返せる

-

自分の字で書いた日記が、人生の“証”になる

情報が「大量に流れ、すぐに消える」時代だからこそ、紙に残すこと=人生に刻むことという意識が強くなっているのです。

4. 「紙だからこそ伝わる」感情がある

デジタルでは出せない温度感。それが紙にはあります。

年賀状、バースデーカード、手書きのメッセージ、手書きPOP…。

それらは、文章内容だけではなく、「相手が自分のために時間をかけてくれた」こと自体が価値になります。

-

誤字があっても、逆に嬉しい

-

文字の乱れが感情を表している

-

紙の選び方からも“気持ち”が伝わる

紙は、感情の伝達において最も“人間的”な媒体だといえるでしょう。

5. 法的・社会的にも“信頼できるメディア”

感覚や感情に加えて、紙は社会的にも「信用される媒体」です。

契約書、診断書、証明書、公式文書…。その多くが、いまだに“紙”での提出を求められます。

なぜか?

改ざんされにくい・誰でも読める・証拠として扱いやすいという三拍子が揃っているからです。

電子署名やクラウド保存が進む中でも、最終的なバックアップとして「紙で保存しておこう」という判断が下される現実は、紙の信頼性を証明しています。

まとめ:「紙は人間の根源的な欲求に応える存在」

便利さ、スピード、データ量…どれもデジタルの方が優れています。

でも、人間が求めているのは**“触れること”“残ること”“伝わること”**。

その欲求に紙は驚くほどしっくり応えてくれるのです。

次の第6章では、そんな紙の未来について考察します。サステナビリティや新技術との共存の中で、紙はどんな進化を遂げようとしているのでしょうか?

第6章|でも未来はどうなる?紙は本当に最後の王者なのか

紙は、古代から現代まで数千年もの間、記録と伝達の中心にあり続けてきました。

しかし今、環境問題、資源の制限、そしてデジタル技術の加速度的進化により、その未来に大きな問いが突きつけられています。

紙は“時代遅れの遺物”になるのか?それとも“新しい紙”として進化するのか?

ここでは、紙が迎えつつある新時代の姿を描きます。

1. サステナブルな紙づくりへ:環境と紙の共存は可能か?

紙は木からできている。だから環境に悪い――そう思われがちですが、実際にはそう単純ではありません。

持続可能な紙の実例:

-

FSC認証紙:森林を守る仕組みのもとで伐採された木材から作られる紙

-

再生紙・非木材紙(バガス・竹など):ゴミを資源に変えるエコな素材

-

地産地消型の紙づくり:地域の間伐材や農業廃材を活用

むしろ、プラスチック素材やデジタル機器の廃棄と比べると、**紙は「循環可能な資源」**といえる側面もあるのです。

▶併せて読みたい記事 リサイクル紙とは?再生紙のメリット・デメリットを徹底解説|FSC認証・エコマーク付き印刷の選び方【新潟の印刷会社が解説】

2. デジタルとの融合:紙は“アナログだけ”ではなくなる

「紙 or デジタル」ではなく、「紙 × デジタル」へ。

近年、紙はテクノロジーと融合することで、新たな可能性を広げています。

注目の技術たち:

-

デジタルペーパー(電子インクを使ったタブレット型ノート)

→ 紙の書き心地で、データ保存・検索もできる -

AR対応チラシ

→ 紙にスマホをかざすと、動画や3D情報が再生される -

紙+NFCタグ内蔵名刺・台紙

→ デジタル情報との“橋渡し役”としての進化

紙は「情報を残すだけの媒体」ではなく、情報と人をつなげるインターフェースになり始めています。

3. 新世代は“紙を知らない”かもしれない

Z世代・α世代の中には、「ノートを使ったことがない」「プリントをもらったことがない」学生も登場しています。

学校の授業、宿題、連絡、読書、全てがタブレット端末の中で完結する時代。

紙を“必要とした記憶”のない人々が育っているのです。

これは紙にとっての大きな試練。

感覚的な魅力も、「体験」されなければ価値として認識されません。

4. それでも紙は“なくならない”と思える理由

これまで見てきた通り、紙はすでに多くの分野で代替されつつあります。

けれど、それでも「紙を使いたい」と思う場面は確実に残っています。

なぜか――それは、人間にとって紙が単なる情報媒体以上の**“儀式”や“文化”の道具**だからです。

-

結婚式の招待状は、やっぱり紙で

-

賞状や卒業証書は、やっぱり紙で

-

額縁に飾る言葉は、やっぱり紙で

これは“便利さ”の問題ではありません。意味や尊厳の話なのです。

5. これからの紙は「選ばれるラグジュアリー」に

未来の紙は、もしかすると「生活必需品」ではなく、「選ばれた贅沢」になるかもしれません。

人はすでに“紙がなくても困らない”社会に足を踏み入れました。

それでもなお、紙を選ぶとき、それは感性やこだわりの現れになるのです。

-

本物志向のブランドが、あえて紙のDMを使う

-

教育の現場で、集中力を高めるために紙を使う

-

デジタルデトックスのために日記帳に戻る

紙は“古い道具”から“知的で文化的なメディア”へと、その価値をシフトさせていくでしょう。

まとめ:「紙の未来」は、使い方次第で“王者”にも“芸術”にもなる

紙は今後、以前のように大量に消費されることはないかもしれません。

でも、残ってほしい時に残ってくれる。

言葉に体温を加えたい時、やっぱり頼りたくなる。

そんな人間らしさの最後の砦として、紙はこれからも大切にされていくことでしょう。

第7章|紙はなぜ、今もここにあるのか?記録媒体の“群像”とともに振り返る

粘土板、石板、竹簡、羊皮紙、パピルス、金属板、そして紙。

さらにマイクロフィルム、CD-ROM、クラウド、電子書籍、AIメモアプリ…。

私たちは、記録と伝達のために、あらゆる素材・技術を使ってきました。

そのどれもが、その時代の“最適解”であり、決して無駄ではありませんでした。

それでもなお、2025年の今この瞬間も、紙は消えていない。

なぜでしょうか?

紙が勝ち残ったのではない。「紙が残ることを、人が望んだ」

石板は硬すぎた。羊皮紙は高すぎた。マイクロフィルムは不便すぎた。

クラウドは見えなさすぎた。電子書籍は心に残りにくかった。

そうして辿り着いたのが「紙はちょうどいい」という結論です。

-

持ち歩けて

-

書き込めて

-

目に見えて

-

感じられて

-

手元に残る

それらをすべて、当たり前のように叶えてくれる。

そのことが、どれほど特別なことなのか。テクノロジーが進むほど、私たちはその“あたたかい利便性”に気づき直すのです。

記録媒体の歴史は、“人間の願い”の歴史でもある

何かを残したい、伝えたい。忘れたくない。

その思いがなければ、粘土板も羊皮紙もスマホも存在しなかったでしょう。

-

「形にしたい」→ 粘土や石に刻んだ

-

「持ち運びたい」→ 細い木片や巻物を工夫した

-

「たくさん残したい」→ 紙と印刷を組み合わせた

-

「いつでもアクセスしたい」→ クラウドが登場した

-

「自分だけの思いを表したい」→ 再び紙に手が伸びた

すべての進化は、人間の“記憶と感情”の延長線上にあります。

つまり、紙が残る理由も、進化したい理由も、私たちの心が決めるのです。

紙のこれからは、「つなぐ」役割を担っていく

これからの紙は、過去の記録を未来へつなぐ“橋”になるでしょう。

手紙、証書、書籍、アルバム──人の人生を彩る紙は、デジタルにできない“かたち”を与えてくれます。

さらに、デジタルと融合した紙、環境と調和した紙、新しい芸術表現としての紙…。

紙は、過去から来たものではなく、未来にも残るものです。

まとめ:記録の旅はまだ終わらない。だから、紙もまだ必要だ。

私たち人類が、「何かを残したい」と思い続ける限り、

新しい記録メディアは生まれ続け、古いものも姿を変えて生き残ります。

紙はその中で、最も人間に近いメディアとして、これからもそっと寄り添ってくれるでしょう。

便利で、手に取りやすく、でもどこか温かい。

そんな紙に、これからも「お世話になります」と言える自分でいたいものです。

余白の話|もし紙がすべてに負けたとしても

ここまで、紙の歴史や強さ、そして未来について見てきましたが――

ふと、こんな仮定をしてみたくなります。

もし、紙のすべての長所を完全に上回る“スーパー素材”が登場したら?

たとえば…

-

書ける(ペンでも鉛筆でもOK)

-

折れる・丸められる・加工できる

-

印刷機でもバッチリ刷れる

-

紙よりも薄くて丈夫

-

紙よりも安くて環境にもやさしい

-

しかもリサイクルも簡単で長寿命

…こんな素材が当たり前になったら、紙の出番はなくなってしまうのでしょうか?

「紙」は道具から“文化”へ変わるだけかもしれない

答えはおそらく――Yes。そしてNo。

たしかに、実用的な場面では紙は置き換えられるでしょう。

書類、印刷物、ノート、新聞、レジ袋や包装紙…。

便利さと経済性の世界では、より優れた素材にバトンタッチされる未来は現実的です。

でも、それでも人は、紙を「なくさない」かもしれません。

なぜなら、紙はすでに文化的・象徴的なメディアになりつつあるからです。

文化としての紙:和紙が教えてくれる未来のかたち

たとえば「和紙」は、現代の紙よりずっと繊細で高価で扱いにくい。

でも、だからこそ、書道や表彰状、贈り物、伝統工芸で重宝されている。

「ただの情報伝達」ではなく、気持ちや格式、敬意や美意識を込める手段として存在しているのです。

同じように、未来の紙も「情報を伝える道具」から、

感情・関係・伝統・記憶を形にする媒体へと変わっていくかもしれません。

たとえ負けても、消えないものがある

紙は、いつか“利便性の王者”の座を明け渡す日が来るかもしれません。

けれど、人が「手で書きたい」「形で残したい」「贈り物にしたい」と願う限り、

紙は“人間の文化”として、確かに生き続けるでしょう。

便利さが進むほど、「あえて紙を選ぶこと」の意味は深まっていくのです。

【紙と記録媒体たちの対戦成績年表】

| 時代 | 主な記録媒体 | 紙との関係・対戦内容 | 勝敗 |

|---|---|---|---|

| 紀元前3000年頃 | 粘土板(楔形文字) | 紙登場以前。記録文化の始まりを築くが、携帯性ゼロ。 | 勝者:粘土板(不戦勝) |

| 紀元前2000年頃 | 石板・碑文 | 永続性は抜群だが、重くて融通が効かない。 | 勝者:紙(後年逆転勝利) |

| 紀元前1000年頃 | 竹簡・木簡 | 携帯性あり、巻物文化へ発展。紙に置き換えられる。 | 勝者:紙(完全勝利) |

| 紀元前300年頃 | パピルス(古代エジプト) | 「紙の祖先」的存在。紙に比べて湿気と劣化に弱かった。 | 勝者:紙 |

| 紀元前100年頃 | 羊皮紙(パーチメント) | 高級文書用。中世ヨーロッパでは主役だったが、コスト高。 | 勝者:紙(普及力で勝利) |

| 1〜10世紀 | 和紙 | 紙の一形態。耐久性と美しさで西洋紙に対抗。 | 引き分け(用途分化) |

| 15〜18世紀 | 木版・銅版・石版(印刷技術) | 媒体ではなく技術で紙と共存。 | 共存(紙は素材側) |

| 20世紀前半 | マイクロフィルム | 公文書や書籍の保存で一時的に紙を駆逐。 | 勝者:マイクロフィルム(専門領域) |

| 1980〜2000年代 | フロッピー/CD-ROM/MO | デジタル保存の台頭。紙の「保存性」に挑む。 | 引き分け(信頼性で紙が残る) |

| 2000年代〜 | PDF・Word・クラウド文書 | 書類の電子化で紙離れ進行。 | 勝者:デジタル(実務領域では) |

| 2010年代〜 | 電子書籍(Kindle等) | 一時、紙の書籍を脅かすも、読書体験で紙が再評価。 | 引き分け(共存) |

| 2020年代〜 | AIメモ・音声入力 | 「書く」ことすら代替可能に。しかし思考整理には紙が有利。 | 勝者:紙(思考と感情領域) |

| 未来(現在進行形) | デジタルペーパー・ARチラシ | 紙×デジタルの融合進行中。 | 共存中(進化型の勝負) |

総合戦績(紙 vs ライバルたち)

-

勝利:7回(竹簡・パピルス・羊皮紙・石板・音声入力 等)

-

引き分け:5回(和紙・デジタル書類・電子書籍・CD-ROM 等)

-

敗北:2回(粘土板時代/マイクロフィルム保存領域)

\株式会社新潟フレキソは新潟県新潟市の印刷会社です。/

あらゆる要望に想像力と創造力でお応えします!

印刷物のことならお気軽にお問い合わせください。

▶ 会社概要はこちら

🔗関連リンクはこちらから

■粘土板とは?メソポタミア文明で生まれた最古の記録メディアを図解で解説|歴史・作り方・文字の意味まで新潟の印刷会社が紹介

■白い紙とは何か?本当に白い?──新潟の印刷会社が印刷・視覚・インク・哲学から読み解く“白”の正体

■製本の歴史とは?簡牘・巻物・和綴じから無線綴じ・PDFまで本づくりの進化を解説

■和紙とは?歴史・洋紙との違い・印刷との関係と現代の活用法まで新潟の印刷会社が徹底解説!

■パピルスとは?紙との違い・歴史・作り方・特性を新潟の印刷会社がやさしく解説【古代エジプトの書く文化】

■木簡・竹簡とは?意味・違い・歴史・作り方・現代での活用まで完全解説|新潟の印刷会社が徹底解説

■蔡倫とは|紙を発明した中国の天才発明家の歴史と世界への影響を新潟の印刷会社が解説【世界史にも登場】

■羊皮紙とは?1000年残る驚異の素材を完全解説。歴史・製法・紙との違い・パーチメントの正体を新潟の印刷会社がやさしく紹介

■文字・音声・映像はどう使い分ける?五感・心理・感覚で選ぶ“伝わる手段”完全ガイド|新潟の印刷会社が解説

■世界初の近代的印刷工場とは?蒸気機関と回転印刷機が変えた“情報革命”を印刷会社が解説

■文明を支えた紙の歴史をドラマティックに解説。紙とは何か?|新潟の印刷会社がご紹介!

■なぜ印刷データはIllustratorが主流なのか?写植からDTPソフトの進化・PDF入稿までの歴史を徹底解説【保存版】

■銅版印刷とは?歴史・仕組み・活用まで凹版技術のすべてを新潟の印刷会社が徹底解説|活版・リトグラフとの違いもわかる!

■アロイス・ゼネフェルダーと石版印刷の誕生|リトグラフが変えた印刷と芸術の歴史|新潟の印刷会社が解説!

■グーテンベルクとは?活版印刷の発明と知識革命を新潟の印刷会社がわかりやすく解説|世界を変えた男の物語

■木版印刷とは?歴史・仕組み・他印刷との違いまで徹底解説|新潟の印刷会社が語る誕生から現代の再評価まで

■紙って何でできてるの?家にある紙を5種類に分けて調べてみた|簡単!夏休みの自由研究にもおすすめ!新潟の印刷会社ブログ

■リサイクル紙とは?再生紙のメリット・デメリットを徹底解説|FSC認証・エコマーク付き印刷の選び方【新潟の印刷会社が解説】

■AI時代に「印刷物はもういらない」は間違い!超重要な理由とは?|紙×デジタルで伝える力を最大化する方法を印刷会社が解説