[新潟で印刷会社をお探しなら株式会社新潟フレキソへ] 各種商業印刷・名刺や封筒、冊子・伝票・シールまで幅広く対応しています。

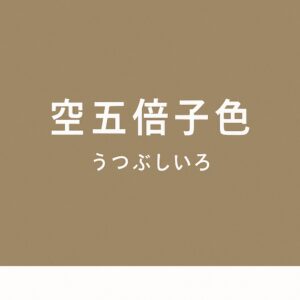

第0章|空五倍子色とは?平安時代から伝わる優雅な和色名

🟦 聞き慣れないけど、日本文化の深みに触れられる色

「空五倍子色(うつぶしいろ)」という名前、パッと読める人は少ないはず。

しかしこの色は、平安時代から公家や宮廷文化を支えた由緒正しい伝統色です。

現代では日常でほとんど使われないものの、古典文学や装束研究、和色デザインでは欠かせない重要な色名として知られています。

🟦 色味の特徴

空五倍子色は、灰みを帯びた淡い茶褐色。

華やかさを抑えた落ち着きのあるトーンが特徴で、上品で優雅な雰囲気を漂わせます。

平安時代の王朝文化の美意識を象徴するこの色は、衣装や調度品、書道や絵画の世界でも広く使われました。

第1章|名前の由来|「空五倍子」とは何か

🟦 染料の原料そのままの名前

「空五倍子(うつぶし)」とは、ヌルデなどの木の葉にできる虫こぶ(五倍子)を乾燥させて粉末にしたものを指します。

タンニンを多く含む五倍子は古くから染料の原料として使われ、淡い茶褐色やグレー系の色を生み出しました。

「空」は“乾いた”という意味で、乾燥した五倍子を使った染め色=空五倍子色という、とても実直な名前の付け方をしています。

🟦 実用性と美意識の融合

江戸の御納戸色のように文化的背景から生まれた名前と違い、空五倍子色は素材名をそのまま色名にした技術直結型の名前。

しかし「空五倍子」という響きや漢字表記は古典的な雅さがあり、日本語ならではの美意識も感じられます。

第2章|平安時代の宮廷文化と空五倍子色

🟦 公家装束の中で重要な色

空五倍子色は平安時代の宮廷装束に多用されました。

貴族の衣装の配色は厳密に決められており、「延喜式」(10世紀制定の法典)にも五倍子を使った染料の記録が登場します。

薄茶褐色で落ち着いた空五倍子色は、華やかさを抑えた優雅な印象を持つ高貴な色として扱われました。

🟦 王朝文学にも登場する和色

『源氏物語』や和歌の世界でも、自然や装束の色を描写する際に五倍子の色調が登場します。

そのため空五倍子色は平安の王朝文化を象徴する色のひとつとして古典文学の研究にも欠かせない存在です。

第3章|五倍子と日本文化の関係

🟦 書道や墨の世界でも重要な素材

五倍子は染料だけでなく、墨を作る際の原料としても重要でした。

五倍子のタンニンと鉄を反応させることで黒い墨色が得られるため、書道や絵画でも欠かせない素材に。

つまり空五倍子色は、染色文化と書文化の両方に関わる象徴的な色名なのです。

🟦 日本独自の植物染料文化の象徴

化学染料が普及するまで、植物から得られる天然染料は生活や文化を支える重要な資源でした。

空五倍子色のように原料の名前をそのまま色名にした命名方法は、技術と生活が密接に結びついた日本文化の特徴をよく表しています。

第4章|江戸時代以降の空五倍子色

🟦 江戸の呉服や小物でも人気

江戸時代になると、空五倍子は墨や染料として全国で広く流通しました。

派手な色が制限された町人文化の中では、空五倍子色のような控えめな色が好まれ、帯や小物、風呂敷などにも取り入れられました。

🟦 洋装化で一度は姿を消す

明治以降の洋装化や化学染料の普及により、空五倍子色は生活から姿を消しますが、

現代では和装やデザイン業界、歴史研究の中で古典色のひとつとして再評価されています。

第5章|まとめ|空五倍子色に見る日本の美意識

空五倍子色は、単なる「茶褐色の一種」ではありません。

-

平安時代から続く宮廷装束の象徴

-

植物染料文化や墨文化を支えた素材の名前

-

日本人が大切にしてきた「控えめな華やかさ」の象徴

という複数の意味を持つ文化財のような色なのです。

名前の響きや漢字の美しさ、実用性と雅さの共存は、日本の色彩文化の奥深さを物語っています。

空五倍子色を知ることで、和色名の歴史や日本文化の美意識をもっと楽しめるはずです。

パンフレットやチラシ・各種商業印刷、シールや販促物の制作まで柔軟に対応いたします。ぜひご相談ください。

↑オリジーではTシャツやグッズを作成してます!インスタで作品公開してます!

🔗こちらのブログもおすすめ

■御納戸色とは?江戸時代のトレンドカラーの意味・由来・歴史を徹底解説

■インディゴ・藍・ジーンズ・ネイビーの違いとは?──人類が惹かれた“青”のすべて

■エジプシャンブルーとは?紀元前3000年に誕生した世界最古の合成顔料と古代エジプトの色彩技術

■プルシアンブルーとは?──偶然の発見で絵画・印刷・科学を変えた“革命の青”

■アニリン染料とは?世界初の合成染料の歴史・メリット・デメリットと印刷文化への影響

■モーブ染料とは?──18歳の天才ウィリアム・パーキンが生んだ世界初の合成染料

■インクの歴史完全ガイド|墨・没食子・油性・現代印刷インクまでを新潟の印刷会社が徹底解説!