\ ようこそ!新潟市の印刷会社「株式会社新潟フレキソ」のブログへ /よかったらぜひ、[当社トップページ](https://n-flexo.co.jp)もご覧ください!

名刺・チラシ・封筒・冊子・伝票からTシャツプリントまで、新潟市で幅広く対応しています。

📸 写真のすべてがわかる【完全保存版】はこちら!

カメラ・オブスクラからスマホまで、200年の写真の誕生・進化・文化を解説👇

👉 写真とは何か? 写真技術と文化のすべてをたどる完全解説ブログ

第1章|はじめに──「RGB」が世界を彩る理由

“色”はどこから来るのか?現代人の素朴な疑問

スマートフォンの画面、テレビの鮮やかな映像、パソコンで作るグラフィック、さらには写真や印刷物──私たちの身の回りには「色」があふれています。けれど、日常生活で“色とは何か”“なぜあらゆる色が生まれるのか”を深く考えたことがある人は意外と少ないかもしれません。

多くの人にとって「赤」「緑」「青」という言葉は小学校の図工や理科の時間に一度は耳にしたことのある言葉でしょう。実はこの三つの色、**「RGB(アール・ジー・ビー)」**と呼ばれる“光の三原色”として、現代社会のあらゆる技術の根底を支えています。

RGBが使われている身近なシーン

あなたのスマートフォンやテレビの画面は、わずか「赤」「緑」「青」の3つの光だけで、すべての色を再現しています。コンビニのプリントサービスや写真現像も、RGBの原理を巧みに利用しています。

ディスプレイで見える色、デジタルカメラが記録する色、SNSにアップされる写真の鮮やかさ──これらはすべて「RGB」という科学の成果がもたらした“色彩の魔法”の賜物です。

たとえば、赤いリンゴの写真をスマホで見るとき、その赤は「赤い光」が出ているわけではありません。実は、赤・緑・青の微妙な組み合わせによって、人間の目に「赤」として感じさせているのです。この仕組みを知ることで、デジタル社会の色の裏側が見えてきます。

“RGB”という言葉がもつ現代的な意味

今や「RGB」は、デザイン、写真、映像、Web、さらには教育現場まで、あらゆる分野で使われるキーワードになっています。

「なぜRGBなのか?」「どうやって三つの色だけで無限の色ができるのか?」──この素朴な疑問を深掘りすることは、デジタル時代を生きる私たちにとってとても意味のある知的体験です。

このブログでは、「RGB」がどのように生まれ、なぜ今も世界標準の色の基準となっているのか、その科学と歴史、そして現代への応用まで、やさしく・楽しく・わかりやすく解説していきます。

第2章|光と色の科学──三原色理論の出発点

ニュートンの発見:光と色の“謎”が解けた瞬間

色の正体を初めて科学の目で解き明かしたのは、17世紀イギリスの物理学者アイザック・ニュートンでした。

彼はプリズムを使い、太陽の光を通すことで虹色のスペクトル(帯状の7色)を発見します。

それまで白い光は「無色」だと考えられていましたが、ニュートンは「白色光は様々な色の光が混ざったもの」であることを証明しました。

この発見は、「色」は物質そのものではなく**“光そのものに含まれている現象”**だという、当時としては画期的な考え方を世界に広めるきっかけとなりました。

現代のRGB理論の出発点は、まさにこのニュートンのプリズム実験にあると言えるでしょう。

▶併せて読みたい記事 光のスペクトルとアイザック・ニュートン──“白い光”を疑った瞬間、科学は色を手に入れた

絵の具の三原色(RYB)から“光の三原色”への発展

一方、18世紀から19世紀のヨーロッパで広まっていたのは「絵の具の三原色(RYB)」という考え方です。

このRYBは、赤(Red)、黄(Yellow)、青(Blue)を基本の色として、さまざまな色を混ぜて表現するという画家たちの“経験則”から生まれました。

学校で絵の具を混ぜて「紫」や「緑」ができる体験は、このRYBの考え方そのものです。

しかし、この方法には限界がありました。

混ぜる色が増えるほど黒っぽくなり、鮮やかな色を自在に作り出すことができなかったのです。

科学者たちはやがて、「人の目は本当にこの三色で色を見ているのか?」という疑問を持ち始めます。

ここから、「光の三原色」としてのRGB理論への探求が始まります。

絵の具の混色ではなく、「光そのものを混ぜたときにどう見えるか?」を調べることで、現代のディスプレイやデジタル写真につながる新しい“色のルール”が生まれることになったのです。

「三原色」はなぜ求められたのか?

なぜ人は「三原色」を求め続けてきたのでしょうか?

それは、複雑な色の世界を「できるだけシンプルに説明したい」という知的欲求と、絵画や印刷、科学、産業において“効率よく多様な色を生み出したい”という実用的なニーズが重なったからです。

この時代、色をめぐる科学と芸術の試行錯誤が、やがて「人の目は何色で世界を見ているのか?」という問いを生み、

それがヤング、ヘルムホルツ、そしてマクスウェルたちの「三原色理論」へとバトンがつながっていきます。

第3章|ヤングが見抜いた「人間の目」と三原色の法則

ヤング三色説の原理と、そのインパクト

19世紀初頭、イギリスの物理学者トマス・ヤングは、色を“目で見る”という仕組みに新しい光を当てました。

ヤングが提唱した「三色視説」は、人間の目には“赤・緑・青”の三種類の光を感じ取る仕組みが備わっているという理論です。

当時はまだ顕微鏡技術も発展途上で、網膜の仕組みもほとんど分かっていなかった時代です。

それでもヤングは、「すべての色は三つの基本色(赤・緑・青)の混ざり方で説明できる」と科学的に仮説を立てました。

彼の論文は、既存の「絵の具の三原色」しか知られていなかった時代に、**“人間の色覚=三つの異なる光受容体で成り立つ”**という新しい視点を投げかけたのです。

この発想がのちの光学や生理学、色彩科学に多大な影響を与え、後世の科学者たちの「色の研究」を大きく前進させることになりました。

“三つの受容体”という新しい視点

ヤングが仮説を立てたのは、私たちの網膜には「三種類の光を感知するセンサー(今でいう錐体細胞)」が存在する、ということでした。

このセンサーがそれぞれ“赤”“緑”“青”の光に反応し、その信号の組み合わせで人間はあらゆる色を見分けている──。

ヤングはこの仕組みを、虹や混色の観察、当時の物理学の知見から導き出しました。

現代では、この三種類の錐体細胞(L錐体:赤、M錐体:緑、S錐体:青)が実際に存在することが医学的に証明されていますが、ヤングの時代にはまだ想像の域を出ませんでした。

それでも彼は、「色覚は三種類の光受容体の働きによるもの」という仮説を、科学的根拠と直感をもとに導いたのです。

▶併せて読みたい記事 色が見えるしくみを徹底解説|網膜・視細胞・ロドプシン・フォトプシンの役割とは?

色覚の基本が変わった時代背景

ヤング三色説が発表された19世紀初頭は、ちょうど科学と産業が飛躍的に発展し始めた時代でした。

人間の目がどうやって色を感じ取っているのか――この素朴な疑問が、絵画や印刷、繊維、化学、工業など、社会のあらゆる分野に影響を与え始めていた時期です。

ヤング三色説は、「色を見る」という人間の根本的な仕組みを、科学として解明しようとする流れの第一歩でした。

この理論がもたらした変化は、やがてカメラや写真、そして現代のデジタルディスプレイへとつながっていきます。

第4章|ヤング三色説が生んだ新しい“色の世界”

科学者が考えた「色を見る」ということ

ヤングの三色視説が登場したことで、「人が色をどのように見ているのか」というテーマが、はじめて科学的な探究の対象になりました。それまで色は、職人や画家の経験や感覚に頼った“直感的なもの”でしたが、ヤングの理論は「目の中に物理的な仕組みがある」という視点をもたらしました。

この発想は、単なる仮説ではなく「色彩は人の目が“3つの光”を受け取ることで生まれる現象」という新しい説明となり、色の世界に科学の言葉を与えたのです。

ヤングの理論が与えた社会・技術への影響

ヤングの三色視説は、色に関するさまざまな分野にインスピレーションを与えました。とくに19世紀以降の印刷技術や染色、カメラ、科学教育など、多くの実用的な分野に影響を及ぼしています。

たとえば、三色分解による写真印刷や、色覚異常の研究など、人が「色を見る」仕組みをもとに新しい技術や社会的な理解が生まれるようになりました。

さらに、ヤングの理論は生理学・心理学の分野にも波及し、「色覚」という現象そのものを医学的・科学的に研究する流れが生まれたのです。

現代のカメラやディスプレイ、カラーコピー機などの「色再現」の根本にも、この三色視説がしっかりと根付いています。

現代まで続く色彩理論への道

ヤングが切り開いた三色視説の道は、やがてヘルムホルツやマクスウェルといった後続の科学者によって、より精密で実証的な理論へと発展していきます。

21世紀の今でも、「RGB三原色をもとにすべての色を表現できる」という考え方は、ディスプレイやデジタル画像処理、デザイン、教育などあらゆる分野で使われています。

このように、ヤング三色説は一つの科学的発見にとどまらず、「色」という身近なテーマを科学と社会をつなぐ“橋”に変えたのです。

第5章|ヘルムホルツが築いた「科学としての色」

物理学と生理学のクロスオーバー

19世紀中盤、ドイツの科学者ヘルマン・フォン・ヘルムホルツは、ヤング三色視説をより深く、そして科学的に解き明かそうとしました。

ヘルムホルツは物理学と生理学、二つの分野を横断して「人間の色覚」の正体に迫った研究者です。

彼の特徴は、数式や実験、客観的な観察を重視する姿勢。光の性質や目の仕組みを徹底的に調べ、ヤングの仮説を実証科学へと発展させました。

この“学問の垣根を越える視点”こそ、現代の色彩工学や神経科学にも受け継がれる、ヘルムホルツの最大の功績です。

三原色説を“証明”した数式と実験

ヘルムホルツは、ヤングの「三種類の光受容体が存在する」という仮説を、数学と実験で裏付けました。

彼は、色の知覚を物理的な波長の違いと結びつけ、赤・緑・青の3色の光刺激がどのように網膜で受容されるかを分析しました。

また、「加法混色」(複数の光を混ぜて新しい色を作る現象)を用いた実験で、人間の目はどの組み合わせでも全ての色を再現できることを示しています。

この一連の研究が、「ヤング=ヘルムホルツ三色説」として科学界で認知される大きな転換点となったのです。

ヤング=ヘルムホルツ三色説の完成

ヘルムホルツの貢献によって、三色視説は単なる仮説から「科学的理論」へと進化しました。

人間の色覚が「赤・緑・青という三種類の波長に最も敏感なセンサー(=錐体細胞)によって成り立つ」というメカニズムが、彼の理論によってより説得力のある形で示されたのです。

この理論はその後、光学・生理学・工学など多くの分野に応用され、

ディスプレイ、カメラ、印刷など、現代の色彩技術の根本原理として受け継がれています。

まさに、「RGB」という言葉の根底には、ヘルムホルツの科学的アプローチが息づいているのです。

第6章|「ヘルムホルツ三色説」が私たちの色彩体験を変えた

現代の色彩工学と色覚理論への応用

ヘルムホルツによって科学理論となった三色説は、21世紀の今も色彩工学や医療、映像技術などあらゆる分野の“基本ルール”となっています。

ディスプレイやデジタルカメラの開発、照明設計、色覚障害の診断技術など、日常生活や産業界の幅広い場面でこの理論が生きています。

たとえば、現代のスマートフォンやテレビのディスプレイは、まさにヘルムホルツ三色説の原理そのもの。

各ピクセルが「赤・緑・青」の3色の光を自在に組み合わせることで、無限に近い色のバリエーションを表現しています。

また、色覚異常(色弱)の診断や研究も、三色説の理論なしには成立しません。

ディスプレイ、照明、画像処理など実社会への波及

身の回りを見渡せば、私たちの色彩体験のほとんどは「ヘルムホルツ三色説」の応用に支えられていることに気づきます。

ディスプレイの進化だけでなく、LED照明や車のテールランプ、医療現場で使われる画像診断装置にもこの理論が使われています。

また、デジタル画像処理やグラフィックデザインの分野でも、RGB(赤・緑・青)の三原色を基準にした色空間(sRGBなど)が標準です。

これによって、世界中どこにいても同じ“色体験”を共有できる時代が実現したと言えるでしょう。

誰もが恩恵を受けている“科学の遺産”

普段は意識することが少なくても、現代の便利でカラフルな生活の背景には「三原色で色を再現する」というシンプルな発想と、

それを科学的に証明したヘルムホルツたちの努力があります。

この“科学の遺産”は、今やグローバル社会のインフラそのもの。

色彩をめぐる技術や文化の進化の根底には、200年以上前の三色説という偉大な理論が脈々と息づいているのです。

第7章|マクスウェル──“理論”を「証明」したカラー写真の父

1861年、世界初のカラー写真とRGBの実験

19世紀半ば、イギリスの物理学者ジェームズ・クラーク・マクスウェルが「三原色理論」を実験で証明しました。

1861年、マクスウェルは「カラー写真」の原理を公開実験で示します。

彼は赤・緑・青のガラスフィルター越しに3回モノクロ写真を撮影し、それぞれの画像を重ねて投影することで“本物の色”を再現したのです。

この歴史的な実験は「RGB三原色がすべての色を再現できる」ことを初めて“見える形”で世界に示しました。

マクスウェルの成果によって、ヤング=ヘルムホルツ三色説が理論から実証へ、そして写真や映像技術の基礎原理へと大きく進化しました。

RGB方式が「見る科学」から「使う技術」へ

マクスウェルの実験は、科学理論を“誰でも使える技術”に変えた最初の一歩でもあります。

それまで三原色理論は主に学問の世界で語られていましたが、

「光の三原色を分解・再合成することで本物の色を作れる」という考えは、その後の写真、映画、ディスプレイ、テレビ技術の核心となりました。

この発想が、現代のスマートフォンやパソコン、さらには美術やデザインの現場にまで受け継がれているのです。

RGB方式の誕生は、人類が「色を科学し、自由に操る」時代の幕開けとなりました。

現代のディスプレイ、カメラ、印刷の原理につながる

マクスウェルの三原色実験は、21世紀のデジタル社会にも直結しています。

テレビやPCモニター、デジタルカメラはもちろん、スマートフォンの高精細ディスプレイも、全て「赤・緑・青」の三原色をもとに設計されています。

また、デジタル画像処理やグラフィックデザイン、プリンターなど、多様な技術分野でRGB理論が不可欠な存在です。

これによって私たちは、地球のどこにいても“同じ色”を共有できるようになりました。

マクスウェルの挑戦は「三原色理論」を単なる科学の知識から、

**“私たちの毎日を支えるインフラ”**へと押し上げた、偉大な転換点だったのです。

▶併せて読みたい記事 世界初のカラー写真とは?ジェームズ・クラーク・マクスウェルが示したRGBの原理と“色を写す”科学の始まり

第8章|RGBとCMY──光と色材、2つの三原色の違い

RGB(光の三原色)とCMY(色材の三原色)のしくみ

「RGB」という言葉は、テレビやパソコン、カメラの分野でよく耳にします。一方で、印刷や絵の具の世界では「CMY」という別の三原色が使われています。

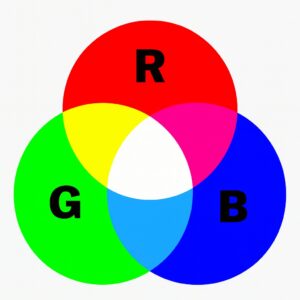

RGBは**Red(赤)・Green(緑)・Blue(青)の三つの光を基本とする“光の三原色”ですが、CMYはCyan(シアン)・Magenta(マゼンタ)・Yellow(イエロー)**の“色材の三原色”です。

RGBでは、3色の光を重ねるほど明るくなり、すべて混ぜると「白」になります。

一方、CMYはインクや絵の具のような“色を吸収する”素材に使われる原理で、三つの色を重ねるほど暗くなり、すべて混ぜると「黒」に近づきます。

この違いは、私たちが「光そのもの」を扱う場面と、「色材(インクや絵の具)」を扱う場面で求められる三原色が異なることを意味しています。

どんな場面で使い分ける?印刷・写真・ディスプレイの現場から

RGBは、ディスプレイやカメラ、プロジェクターなど、光を直接発する・受け取る機器で使われます。

スマートフォンやテレビ、デジタルカメラが色を再現できるのは、この「光の三原色」のおかげです。

一方、CMYは紙に色を乗せる「印刷」や、絵の具など「色材」を使う場面で使われます。

たとえば、家庭用プリンターや商業印刷では、CMYインクを使って様々な色を表現しています。

実際には「黒(K)」のインクも加えて「CMYK」と呼ぶのが一般的です。

実生活に活きる「色」の知識

このRGBとCMYの違いを知っておくと、色を正しく扱う仕事や趣味に大いに役立ちます。

たとえば、Webで見た鮮やかな青が、紙に印刷するとくすんで見える…という現象も、

「ディスプレイはRGB」「印刷はCMY」という違いが原因です。

色を使うあらゆる場面で、「自分が今どちらの三原色で色を見ているか?」を意識することで、

もっと納得のいく表現や色選びができるようになります。

▶併せて読みたい記事 CMYKとは?RGBとの違い・印刷で色が変わる理由を印刷会社がやさしく解説!

第9章|色彩理論の歩み年表──ヤングからマクスウェルまで

ヤングが「三原色理論」を世に問いかけてから、わずか60年あまり。科学者たちの情熱と発見のリレーは、ついにマクスウェルの手によって“本物のカラー写真”という形で結実しました。人間の目の謎を追い続けたその歩みは、驚くほど短い期間で現実の技術へと変わったのです。

| 年代 | 出来事・人物 | 内容 |

|---|---|---|

| 1672年 | アイザック・ニュートン | プリズム実験で白色光の分解を発見。色は光に含まれることを証明。 |

| 18世紀 | RYB三原色理論の普及 | 画家や教育現場で「赤・黄・青」が三原色とされる |

| 1802年 | トマス・ヤング | 三色視説を発表。「人間の色覚=赤・緑・青の3つの受容体」と仮説 |

| 1850年代 | ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ | ヤング三色説を物理学・生理学で検証。「ヤング=ヘルムホルツ三色説」 |

| 1861年 | ジェームズ・クラーク・マクスウェル | 世界初の三色分解によるカラー写真実験を成功させる |

| 20世紀 | RGB/CMY理論の発展 | ディスプレイ・印刷・カメラなど産業・社会応用へ |

| 21世紀 | 高精細ディスプレイ・AI色認識など | RGB三原色理論が現代社会に不可欠な基盤として活用される |

第10章|まとめ──三原色が“見る世界”を変えた

科学の進歩が「色」を身近にした

かつて「色」は、画家や染物職人が直感と経験で扱う世界のものでした。しかし、ヤングとヘルムホルツ、そしてマクスウェルたちが三原色理論を科学として解き明かしたことで、色は“誰にでも使える”ものへと進化しました。

スマートフォンやテレビ、カメラ、プリンターなど、私たちの身の回りのあらゆる色が、この三原色の発想と理論から生まれています。

今や、「RGB」や「CMY」は単なる専門用語ではありません。色彩の仕組みを知ることで、仕事や趣味、日常の“色選び”まで、科学的な視点で自分らしい表現ができる時代が訪れたのです。

これからの「色彩の未来」へ

私たちは今、ディスプレイやデジタル技術を通じて“世界中の色”をリアルタイムで共有できる時代を生きています。三原色理論は、さらに高精細なディスプレイや新しい色覚サポート技術、AIによる色認識など、これからも進化を続けていくでしょう。

色は、感性と科学が出会う場所。

三原色の理論を知ることで、ただ“見る”だけだった世界が、自分の手で“つくり出せる”世界へと広がっていきます。

三原色理論を知ることは“世界を見る力”を磨くこと

三原色をめぐる科学と歴史は、私たちに「当たり前に見ている色の裏側に、どんな仕組みや発見があるのか?」という“知る喜び”をもたらしてくれます。

ふと画面や印刷物の色を眺めるとき、その一つひとつが200年以上の探究の成果であり、未来の新しい表現へとつながる扉でもある――

そんな視点をもって、これからの色彩の世界をもっと自由に楽しんでいきたいものです。

🔗関連リンクはこちらから

■世界初のカラー写真とは?ジェームズ・クラーク・マクスウェルが示したRGBの原理と“色を写す”科学の始まり

■光の干渉実験とは?──“すべてを知っていた最後の男”トーマス・ヤングが光の波動性を証明した瞬間

■カラー写真はいつから始まったのか──三色分解法・加法混色法・減法混色法と発明者ルイ・デュコ・デュ・オーロンのすべて

■【年表付き】光学の歴史1000年の物語──見える光は彩を、見えない光は産業を

■手彩色写真とは?白黒写真に色を与えた歴史と職人技──横浜写真・商品開発・芸術表現まで徹底解説

■フォトクローム(Photochrom)とは?リトグラフで白黒写真に色を与えた19世紀の彩色印刷技法【写真と印刷の歴史】

■オートクロームとは?リュミエール兄弟が実現した世界初の“カラー写真”技術をやさしく解説

■ガブリエル・リップマンとは?ノーベル賞を受賞した“光そのもの”を閉じ込める写真技術─リップマン式天然色写真をやさしく解説

■コダクロームとは?世界初の本格カラーフィルムが変えた写真と印刷の常識

■アグファカラーとは?世界初の“現像と発色が一体化”したカラーフィルムと写真革命

■デジタルカメラとは?フィルムから写真の常識を変えた仕組み・歴史・技術のすべて

■スマホカメラは“最後のカメラ”か?写真の歴史と技術の完成、そして撮る「行動」になった現代

■CMYKとは?RGBとの違い・印刷で色が変わる理由を印刷会社がやさしく解説!

■ダゲレオタイプとは?|ルイ・ダゲールの発明から仕組み・印刷との関係・日本と映画まで解説

■カロタイプとネガ・ポジ法の歴史──ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットが写真を“複製可能”にした瞬間

■湿板写真とは?フレデリック・スコット・アーチャーが発明した“コロジオン湿板法”と高画質ネガ、暗室馬車の時代

■写真乾板とは?リチャード・リーチ・マドックスが切り拓いた「乾板写真」の革新と写真史の転換点

■ロールフィルムの発明とは?ジョージ・イーストマンが変えた写真の歴史と民主化、Kodakの革命

■C-41プロセスとは?フィルム写真の“現像”を誰でもできる技術に変えた標準方式