印刷物の発注をご検討の方は、こちらのサービスページをご覧ください。

第1章|“真っ直ぐ”とは何か?直線という概念の起源

「まっすぐに線を引く」という行為は、あまりに当たり前で、意識されることが少ないかもしれません。けれども、この「直線」という形は、人間の歴史においてきわめて重要で、文明の発展とともに育まれてきた“思想”でもあります。

たとえば、子どもが初めて鉛筆を手に取って線を引くとき、多くの場合はぐにゃぐにゃと曲がった線になります。それは人間の手や感覚が「真っ直ぐ」に慣れていないことを示しています。しかし、逆に言えば、「直線」を目指すという行為こそが、文化的で、意識的な訓練の証でもあるのです。

■ 直線の起源は“測る”ことからはじまった

人類が「直線」というものを意識しはじめたのは、土地を“測る”必要が生まれたときでした。

古代エジプトではナイル川の氾濫により毎年土地の形が変わるため、再び境界線を引き直す必要がありました。この作業に必要だったのが、正確な“直線”です。測量士たちは紐や棒を使って、土地に真っ直ぐな線を引く技術を発達させていきました。

このときの「直線」は、ただの線ではありません。「ここまでが私の土地」という権利と秩序の象徴だったのです。

「まっすぐであること」は、公平で、誤魔化しのない証明。つまり、直線は正義や真理の象徴としても扱われるようになっていきます。

■ 古代建築にも現れる「直線信仰」

古代の神殿やピラミッドには、驚くほど正確な直線が多用されています。たとえばギザの大ピラミッド。これほど巨大な構造物でありながら、辺の直線性は1辺約230メートルに対して誤差わずか数センチ程度。これは、古代人が**直線という“理想”**にどれほどのこだわりを持っていたかを物語っています。

これらの直線は単なる構造上の選択肢ではなく、**神に捧げる場としてふさわしい“完璧な形”**だったのです。

曲がった線は人間の営み、真っ直ぐな線は神の秩序――そんな美学が建築に込められていたとも言えるでしょう。

■ 直線は「本能」ではなく「文化」である

興味深いのは、直線は人間の本能ではなく、訓練によって獲得される感覚であるという点です。

幼児に紙とクレヨンを渡すと、直線よりも曲線やジグザグを描くことが多いですが、小学校で文字や図形を学ぶ中で、「まっすぐに書く」ことが求められます。定規を使う。図形を測る。まっすぐな線を美しいと感じる感性は、学習と社会的価値観によって育まれるものなのです。

■「まっすぐに生きる」…直線は人生観でもある

「曲がったことは嫌いだ」「まっすぐに生きよう」――これらの言葉に象徴されるように、直線は単なる図形ではなく、生き方や心構えをも象徴する比喩としても使われてきました。

直線には、ブレのない意志、一本筋の通った精神、迷いのない行動といった、人間が理想とする状態が投影されています。

そのため、直線は数学や技術にとどまらず、倫理や思想の象徴にもなり得るのです。

【小コラム】なぜ人間は「まっすぐ」を求めるのか?

心理学的に見ると、直線は「安心感」や「安定」を与えるとされます。

目線が水平・垂直に整っていると、脳が「秩序がある」と感じやすく、不安が軽減されるという研究結果もあります。

また、「対称性」や「直線性」は美しさの基準ともされ、建築・デザイン・アートの多くがこの感覚に依拠しています。

つまり、直線は視覚的・精神的な“快”の基準でもあるのです。

次章では、その直線が学問としてどう定義されたのか――古代ギリシャのユークリッドが登場します。

幾何学と哲学が出会った瞬間へと続きます。

第2章|ユークリッド幾何学と直線の定義

「直線とは何か?」を本気で定義しようとした人類の第一人者が、古代ギリシャの数学者**ユークリッド(Euclid)**です。

紀元前300年ごろ、彼は全13巻からなる幾何学書『原論(Elements)』を著し、その第1巻で“直線”という存在を定義しました。これは、直線が単なる視覚的な線ではなく、思考の土台であるということを意味しています。

■ ユークリッドによる「直線」の定義とは?

ユークリッドは、直線を明確にこう定義しています。

「幅を持たず、両端を結ぶ長さだけを持つもの」

この定義により、「直線」は図形でありながらも、実体ではなく、概念的存在として扱われるようになりました。

つまり、我々が見ている線は厳密には“直線”ではなく、「理想的な直線」の近似にすぎないのです。

■ 点と直線──“点と点を結んだ最短の軌跡”という発想

ユークリッド幾何学において、直線は「2点を通る唯一の線」として登場します。

これは現代にまで受け継がれる直線の基本的な考え方であり、以下のような性質が前提となっています:

-

任意の2点を通る直線はただ1本

-

直線は無限に延びる

-

直線には幅がない

これらは直感的には理解しやすいものですが、いざ定義しようとすると非常に抽象的です。

そのためユークリッドは、これらを**「定義できない前提」=公準**として扱い、そこからすべての図形や法則を論理的に導こうとしたのです。

■ 線分・直線・半直線──違いを知ってますか?

私たちは日常的に「線」と一括りにしますが、数学では以下のように使い分けます:

| 名称 | 意味 |

|---|---|

| 線分 | 2点を結ぶ“有限”の線(端がある) |

| 半直線 | 一方の端だけを持ち、他方は無限に伸びる |

| 直線 | 両方向に無限に延びる“無限の線” |

ユークリッドが特に重視したのはこの「直線」であり、空間の中で最も基本的かつ純粋な形としての意味合いを持たせています。

■ なぜ“直線”から幾何学を始めたのか?

ユークリッドが定義した順番は非常に論理的です。

-

点(位置のみを持つ)

-

線(点を結ぶ)

-

直線(最も単純な線)

-

角・三角形など複雑な図形

つまり、直線は「すべての図形の基礎」として位置づけられているのです。

この考え方は、のちのデカルト、ニュートン、さらには現代の物理・設計思想にも深く影響を与えます。

■ 直線という“見えない存在”を扱う哲学

直線は、現実には完璧な形で存在しません。どんなに細いペンで描いても、顕微鏡で見れば幅があるし、微妙に曲がっているかもしれません。

にもかかわらず、人類は直線を「理想」として扱い、その存在を前提に思考を進めてきました。

これは、「存在しないもの」を前提にして世界を理解しようとした哲学的態度のあらわれでもあります。

【小コラム】“幾何”と“幾何学”の違いって?

日常で使う「幾何(いくばく)」は「どれくらい?」という数量の話。

一方「幾何学」は、ギリシャ語の「ジオメトリア(γεωμετρία)=土地を測る」が語源です。つまり元は測量技術から生まれた数学なのです。

そしてその中心には、常に「直線」がありました。

第3章では、その「直線」が文明の実践にどう使われたのか。

測量・建築・都市計画など、“現実に役立つ直線”の歴史へと進んでいきます。

第3章|測量と直線──文明と土地の境界

「直線は人間の文明をつくる骨格である」

そう言っても過言ではありません。

私たちが暮らすこの世界のほぼすべて――道路、線路、田畑、建物、境界線――それらのベースには、「正しく、真っ直ぐであること」=直線性が存在します。

しかしそれは、自然には存在しない、人間が生み出した秩序です。

この章では、そんな“直線”が人間社会でどのように活用され、制度や都市を形づくってきたかを、測量・建築・交通・土地制度の観点からひもといていきます。

■ ナイル川と測量技術:直線が生んだ国家のカタチ

古代エジプトでは、ナイル川が定期的に氾濫し、畑の境界線が流されるという問題がありました。

そのたびに、「ここからここまでが私の土地だ」と証明し直す必要があり、測量技術=土地を直線で区切る能力が国家の根幹を支えたのです。

このとき登場したのが、「結び縄(リーニングロープ)」という道具。一定の間隔で結び目をつけた縄を使い、直線や直角を地面に描くために活用されました。

たとえば、3:4:5の三角形(ピタゴラスの定理)を使えば、直角が得られます。

これは紀元前2000年のエジプトで既に知られていた技術で、測量士(“ロープ・ストレッチャー”とも呼ばれた)は、この三角形を使って農地や建物の基礎を“真っ直ぐ”に決めていたのです。

直線は「土地の権利」「国家の秩序」「社会的正義」を形にする手段だった。

神が与えた土地を人間が管理する――そこには直線という“神聖な線引き”が必要だったのです。

■ 古代ギリシャ・ローマと都市構造──理想と権力を貫く直線

古代ギリシャでは、**都市(ポリス)**の設計において、「直線」が“公平性”と“理性”の象徴として重視されました。

特に著名なのが、建築家ヒッポダモスによるグリッド型都市計画(ヒッポダモス方式)。

街全体を縦横の直線で区切ることで、交通や行政が効率化され、かつ全市民に公平な土地が割り振られることが目的でした。

この思想はローマ帝国にも引き継がれ、**ローマ街道(ヴィア・アッピア)や駐屯地・植民市の設計では、山を貫き、谷を越えても「とにかく直線」**を優先する姿勢が徹底されました。

直線は、統治と軍事の象徴。

地形に逆らってでも引かれた直線の道は、「ローマの力は自然すら従える」という帝国の意思表示でもあったのです。

■ 測量技術の進化と直線の精密化

時代が進むにつれ、測量の技術は道具の進化とともに飛躍的に高まります。

以下の道具たちは、“まっすぐ”をより正確に描くことを可能にしました:

-

グノモン(影の方向を使って角度を測る):古代メソポタミアや中国で使用

-

アストロラーベ:天体の位置を測り、地球上での位置関係を把握

-

セオドライト(16世紀〜):水平・垂直角を測る測量機器

-

トランシット:望遠鏡と角度計を組み合わせた精密な測量装置

こうした道具により、直線は“目視の感覚”ではなく、**計測可能な“数値の線”**へと変わっていきました。

■ 日本の条里制と「まっすぐな田んぼ」

日本でも、飛鳥時代〜奈良時代にかけて、**「条里制(じょうりせい)」**という直線的な土地割制度が整備されました。

これは、中国の影響を受けて導入されたもので、土地を碁盤目のように縦横6町(約650m)の正方形に分割し、耕作地や宅地として分配する仕組みです。

今でも奈良盆地などでは、この名残を航空写真で確認できます。

京都の街が碁盤の目になっているのも、まさにこの「直線による秩序」の延長線上にあるのです。

自然は曲がっているが、文明はまっすぐであろうとする。

条里制は、人間が自然に“人為の法則”を上書きした証です。

■ 境界線とは「人間の約束」を線にしたもの

直線は単なる視覚的な線ではなく、人間同士の約束・契約・信頼を“見える形”にしたものです。

現代の土地登記・不動産・都市計画においても、あらゆる区分線は「直線」で描かれます。

それは、曲がりくねった線だと所有や責任が曖昧になるためです。

また、土地だけでなく、言論や権限の線引きにも直線的な思考が影響しています。

【小コラム】なぜ人は「真っ直ぐな道」を好むのか?

Googleマップで道を検索したとき、私たちは本能的に「最短距離=直線のルート」に惹かれます。

これは効率性だけでなく、直線がもたらす心理的効果も関係しています:

-

ゴールが見える=安心感

-

曲がることが少ない=不安が少ない

-

整っている=信頼できる

つまり、**直線は「信頼のデザイン」**でもあるのです。

次章では、直線を**「図形」から「数式」へ**と進化させた、デカルトの解析幾何学に迫ります。

人間の思考が「線を数式で操る」という新たな次元に突入する瞬間です。

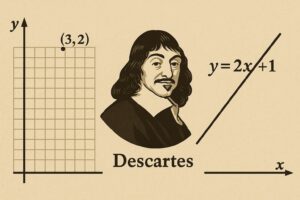

第4章|デカルトの座標と「直線の数式化」

古代から中世にかけて、直線は“測るもの”であり“描くもの”でした。

しかし17世紀、直線はついに“計算するもの”へと進化を遂げます。

この歴史的転換をもたらしたのが、哲学者にして数学者、ルネ・デカルト(René Descartes)です。

彼が確立した“座標系”は、世界中の空間と図形を「数式」で記述できる時代の扉を開きました。

この革命がなければ、現代の数学・物理・建築・グラフィック・プログラミングは成立しません。

■ 図形と数字が出会った瞬間:解析幾何学の誕生

デカルトが編み出した画期的なアイディアはこうです:

“空間上の点に「数値の住所」を与える”

これが、今でいう**デカルト座標(直交座標系)**です。

縦軸(y軸)と横軸(x軸)を交差させることで、任意の点を「(x, y)」という数のペアで表せるようにしました。

すると、次のようなことが可能になります:

-

点 → 座標で記述(例:A(3, 2))

-

線 → 式で記述(例:y = 2x + 1)

つまり、“描く”だけだった直線が、今度は“計算で導ける”ものになったのです。

直線は「目で見るもの」から、「頭で考えるもの」へと進化した。

■ y = ax + b の革命

デカルトの座標によって、直線は次のような一次方程式で表されるようになります:

y = ax + b

これは現代の数学教育でも最初に習う基本公式ですが、そこには革命的な意味が含まれています。

| 項目 | 意味 |

|---|---|

| a | 傾き(斜面の角度) |

| b | 切片(y軸との交点) |

このシンプルな数式で、直線の角度・位置・傾向をすべて数値で制御できるようになったのです。

また、この数式化によって、以下のような新たな応用も生まれました:

-

直線と直線の交点=連立方程式で解ける

-

グラフ描画=点の集まりを計算で描く

-

三角形や円も数式で表現=幾何と代数の融合

デカルトは、線と数の融合により、「世界を数式で表せる」という新しい思想=近代科学の基礎を築いたのです。

■ 哲学者デカルトがなぜ“数学”を?

「我思う、ゆえに我あり」で有名な哲学者デカルトが、なぜ数学の分野でこれほど偉大な業績を残したのか?

それは、彼の哲学そのものが**「確実性とは何か?」**という問いに貫かれていたからです。

そして彼がたどり着いた答えが、「数学のように明晰で厳密な論理が世界を解き明かす」という考え方。

直線を数式で表すことは、デカルトにとって“思考の純粋さ”の象徴だった。

そのため、彼は図形の不確かさではなく、数の論理で物事を扱う方法を選びました。

これが後のニュートンやライプニッツの微積分へとつながっていきます。

■ 解析幾何が与えた社会的インパクト

デカルトの座標理論は、数学や物理だけでなく、次のような分野に影響を与えました:

-

天文学:惑星の軌道を計算可能に

-

建築学:設計図を数値で正確に描けるように

-

機械工学:部品の角度・距離を座標で管理

-

印刷技術や製図:定規とコンパスからCADへ進化

直線が数式になったことで、現実世界がコンピュータに取り込める状態になったのです。

この発明こそが、現在のデジタル社会の土台となっています。

【小コラム】「デカルト座標」と「極座標」の違いとは?

-

デカルト座標(x, y):直線的な距離と方向で点を表す

-

極座標(r, θ):中心点からの距離と角度で点を表す

円や螺旋のような曲線的な動きを表現するには極座標が便利です。

直線の世界=デカルト、曲線の世界=極というように、空間の捉え方も“直線”を基準に分化していったと言えるでしょう。

次章では、この座標系を活用して建築や製図、工学の世界で“直線”がどう実用化されたかを詳しく見ていきます。

定規、製図、建築設計、そして現代のCADへと進む直線の進化です。

第5章|定規・製図・建築における“直線”

デカルトによって直線が“数式”になったことで、数学の世界では大きな進化がありました。

しかしその一方で、現実世界においては、人間が“真っ直ぐな線”を引く道具や技術も急速に発展していきます。

この章では、道具としての直線、そして建築や製図、都市計画における**「真っ直ぐであること」の意味**を追っていきます。

■ 定規はなぜ「直線の象徴」になったのか?

「定規(じょうぎ)」という言葉そのものに、“定められた規準”という意味が込められています。

つまり、定規はただ線を引くための道具ではなく、「正しさ」や「秩序」の象徴でもあるのです。

古代エジプトや中国でも、真っ直ぐな棒=定規は王の持ち物とされ、

「天の秩序を地上に映すための道具」として儀式に使われていました。

また、仏教や儒教では“曲がったものを直す”という意味合いで、定規が正義や道徳の象徴として登場する場面もあります。

真っ直ぐであることは、美しさや実用性以前に、“正しさ”の感覚と結びついていた。

■ 製図の歴史と直線の精度

建築、土木、機械設計など、あらゆる設計において“図面”は命です。

この図面を描く際、直線を正確に引くことがいかに重要かは、建築現場を想像すればすぐに分かるでしょう。

古代の建築家は、木製の定規やコンパスを使って、手作業で設計を進めていました。

ルネサンス期には、レオナルド・ダ・ヴィンチやブルネレスキのような天才たちが、**透視図法(パースペクティブ)**を取り入れ、立体的に構造物を描くための技術を発展させていきます。

それらを支えたのが、直線を正確に描く技術と道具の進化でした。

-

製図板

-

三角定規

-

製図用シャープペン(芯の太さを一定に保つ)

-

製図機器(ドラフター)

これらの登場により、建築や工業デザインの現場では、直線が再現性のある技術として扱われるようになります。

■ 建築における「直線」と「曲線」の対比

建築において、直線は秩序、安定、重力との整合性を示すために使われます。

直線で構成された建物は「信頼感」「力強さ」「理性」を感じさせるため、公共施設・神殿・オフィスビルなどで多用されてきました。

一方で、曲線を使う建築家たちは、「自然さ」「流動性」「感性」を表現しようとします。

たとえば…

-

パルテノン神殿(ギリシャ):幾何学的な直線で構成された完璧なバランス

-

サグラダ・ファミリア(ガウディ):自然界の曲線にヒントを得た自由な構造

-

現代のミニマリズム建築:直線と直角の美学が極まったスタイル

直線は、人間が生み出す「理想と機能美」の象徴であると同時に、時代や文化に応じて“感情を表す線”にもなっていったのです。

■ 現代のCADと“デジタル直線”

1980年代以降、建築や工業設計の世界に革命をもたらしたのが、**CAD(Computer Aided Design)**です。

これにより、直線はもはや“手で引くもの”ではなく、数値入力で生成するものとなりました。

-

任意の2点を指定すれば、完全な直線が描ける

-

線の長さや角度、接続点を厳密に管理できる

-

3D空間での直線や面の形成も可能

このCADの登場は、設計における直線の精度を“無限大”に近づけたといってよいでしょう。

直線は人間の手から解放され、デジタルの手によって“絶対的な形”になった。

【小コラム】“フリーハンドで真っ直ぐな線”を引ける人は稀?

製図のプロでも、完全な直線をフリーハンドで引くのは困難です。

なぜなら、人間の手はわずかな振動や重心のズレで線が曲がってしまうためです。

ところが、フリーハンドで真っ直ぐな線を引くことを練習すると、「脳の空間認識力が向上する」という研究結果もあります。

つまり、直線は「描く行為」そのものが思考のトレーニングでもあるのです。

次章では、印刷やタイポグラフィの世界における「直線」に注目します。

活字や行間、レイアウトといった“目に見える情報の整理”の中で、直線はどのように機能してきたのかを見ていきましょう。

第6章|印刷・タイポグラフィと直線の役割

これまで見てきたように、直線は文明の骨格をなす「道具」として発展してきましたが、

人間の“情報の伝達”においても、直線は重要な役割を果たしてきました。

その代表例が印刷物とタイポグラフィ(文字のデザインと配置)です。

この章では、「行」「段落」「枠」「レイアウト」などに宿る直線の力を、歴史とともに詳しく見ていきます。

■ 活版印刷における“整列の力”──美しさと機能の両立

グーテンベルクによる活版印刷の発明(15世紀)は、人類にとって「文字を並べる」という革命でした。

1つ1つの金属活字を等間隔で並べることで、行が真っ直ぐに揃う。

それは単なる美観ではなく、情報の正確な伝達を可能にしたのです。

-

行がズレていると、読みづらく、誤解を招く

-

均等な行間・文字間は、読者に安心感と集中力を与える

-

美しい直線のレイアウトは、情報を“信頼できるもの”に見せる

▶併せて読みたい記事 グーテンベルクとは?活版印刷の発明と知識革命を新潟の印刷会社がわかりやすく解説|世界を変えた男の物語

活版印刷が生んだ直線美は、“読む”という行為を視覚的に支える構造となったのです。

■ 行送り・文字間隔──すべては「揃えること」から始まる

タイポグラフィでは、「揃えること」が非常に重要です。

以下のような要素はすべて“見えない直線”を基準に配置されます:

-

ベースライン:文字の下端が揃う線

-

Xハイト:小文字の高さが揃う線(aやxなど)

-

アセンダーライン/ディセンダーライン:上下に突き出る部分の揃え

-

行送り(leading):行と行の間隔

-

字間(kerning):文字と文字の間の距離

これらが整っていることで、文章はリズムと調和を持った直線的構造になり、読者の脳にスムーズに届くのです。

■ 印刷物レイアウトと“グリッドデザイン”の発明

20世紀、スイスで発展した“グリッドシステム”は、印刷レイアウトに革命をもたらしました。

これは、紙面を垂直・水平の直線で分割することで、レイアウトの統一性と視覚的安定感を保つ設計手法です。

-

新聞、雑誌、パンフレット、ポスター、教科書…あらゆる印刷物に応用可能

-

写真、見出し、本文が“揃う”ことで、プロフェッショナルな印象に

-

現代のDTPソフト(InDesignなど)にも標準搭載

▶併せて読みたい記事 グリッドデザインとは?印刷物レイアウトを劇的に変えた“見えない設計図”の歴史と使い方ガイド|DTP・Webにも対応!

グリッドは、情報を整理し、「どこをどう読めばいいか」を直感的に伝える“見えない案内板”なのです。

■ 直線がもたらす「視覚的信頼感」

現代において、印刷物やWebサイト、プレゼン資料など、“情報を正確に伝えること”が求められる場面では、

直線的な整列が「安心感」や「信頼性」を視覚的に生む要素として機能します。

-

左揃え・右揃え・中央揃えなど、情報を“線で揃える”ことで、論理性が強調される

-

表や図も、グリッドがなければ「雑然とした印象」になり、説得力が落ちる

-

印刷物での直線レイアウトは、「信頼できる情報」「正確な発信者」というイメージを生む

デザインにおける直線は、単なる“形”ではなく、“意味を伝える力”そのものなのです。

■ タイポグラフィと直線の“遊び方”も進化している

もちろん、すべてを直線に縛られたデザインにする必要はありません。

現代のデザイナーたちは、“あえてズラす”ことで個性や動きを表現することもあります。

-

強調したい文字だけを斜めに

-

アナログ感を出すために手書き風に崩す

-

遊び心あるレイアウトで、視線誘導を狙う

しかしその際も、基本にある「直線のルール」を理解しているからこそ、意図的に崩すことができるのです。

直線は、守るものでもあり、壊すための基準でもある。

【小コラム】“文字を真っ直ぐ書く”の難しさは誰でも経験済み?

ノートや履歴書で、文字が曲がってしまった経験、ありませんか?

多くの人が、ガイド線なしで文章を書くと、右上がり・右下がりになってしまいます。

これは、人間の視覚と運動神経が完全には一致しないためです。

そのため、印刷物において「文字を真っ直ぐに並べる」ことは、技術であり文化でもあるのです。

次章では、デジタル世界での直線──ピクセルによる描画、アルゴリズム、ベクター線──について掘り下げます。

直線はアナログからデジタルへと、どのように変貌したのでしょうか?

第7章|デジタル時代の直線──座標系と描画アルゴリズム

私たちがスマホで地図を見たり、Illustratorで図形を描いたり、Webサイトをデザインしたりするとき、そこには必ず“直線”が存在しています。

けれど、それは紙に鉛筆で引く直線とは違います。

デジタル世界における直線は、ピクセルや数式、アルゴリズムによって構成された論理的な線なのです。

この章では、直線がアナログからデジタルへと変わった過程と、そこで生まれた“描画技術”や“表現手法”を解説します。

■ ピクセルの世界に“まっすぐ”を描くには?

デジタル画面に映る画像は、無数の小さな点=**ピクセル(画素)**の集合です。

このピクセルの世界では、紙のように滑らかで連続的な線を描くことはできません。

そのため、**「ピクセルをどう並べれば“直線に見える”か」**という工夫が必要になります。

■ Bresenhamの直線描画アルゴリズム

1959年、IBMのエンジニア**ジャック・ブレゼンハム(Jack Bresenham)**は、コンピュータ上で直線を効率よく描くためのアルゴリズムを開発しました。

Bresenhamのアルゴリズムは、ある始点から終点までの間で、どのピクセルを塗りつぶせば最も滑らかで直線的に見えるかを、整数演算だけで高速に計算できる手法です。

この技術により、プリンター、ゲーム機、CAD、グラフィックソフトなどあらゆる分野で「直線が描けるようになった」と言っても過言ではありません。

■ ベクターとラスター──2つの“直線の描き方”

現代のデジタルデザインでは、画像の扱い方には2つの基本的な方法があります。

| 分類 | 特徴 | 直線の扱い |

|---|---|---|

| ラスター画像(ビットマップ) | ピクセルの集まり | 拡大するとギザギザに見える |

| ベクター画像 | 数式で表現 | どんなに拡大しても滑らかで劣化しない |

ベクター画像(IllustratorやCADなど)は、直線や曲線を数式で制御するため、無限の精度を持つ直線が描けます。

つまり、ここにおいて直線は**「描くもの」から「計算するもの」へ、そして「拡大しても完璧なもの」へと進化した**のです。

▶併せて読みたい記事 ベクター画像とラスター画像の違いとは?印刷・拡大・使い分けまで新潟の印刷会社がわかりやすく解説します!

■ 座標によって構築される“デジタル空間”

デカルト座標の概念は、現在のグラフィックソフトやゲーム開発環境にもそのまま活かされています。

-

x軸・y軸(2D)、さらにz軸(3D)で空間を定義

-

点・線・面・立体が、すべて数値と座標で管理

-

マウスの位置、オブジェクトの移動も、すべて「座標の操作」

デジタルの世界における直線は、「0と1の世界で再現された理想の線」なのです。

■ UI・Webデザインと“揃えられた直線”

WebサイトやアプリのUI(ユーザーインターフェース)でも、直線は極めて重要な要素です。

-

テキストやボタンの左揃え・右揃え・中央揃え

-

カード型レイアウトの等間隔な配置

-

行やカラム、マージン、パディングなどの“見えないグリッド”

これらは、ユーザーの目線や動きを自然に誘導し、「わかりやすい」「使いやすい」デザインを支える基盤となっています。

■ 直線は“機能”と“感性”をつなぐ橋

印刷・建築では“精度”が求められ、

デジタルデザインでは“効率”が求められ、

UIでは“視認性”や“操作性”が求められる。

そのすべてに共通するのが、直線という存在です。

直線は、「見た目の整理」と「機能性の設計」を同時に担う、視覚言語の中核なのです。

【小コラム】斜線ってなぜ“かっこいい”と感じる?

斜めの線(ダイアゴナル)は、動き・スピード・エネルギーを感じさせるため、ロゴや広告でよく使われます。

-

スポーツブランドのロゴ

-

サイバー系・テック系のデザイン

-

エンタメやゲームのタイトル画面

これは、水平・垂直=安定・静止に対して、斜線=動き・未来志向という心理的イメージがあるからです。

次章では、こうした“視覚世界の直線”からさらに進み、AIやコンピュータビジョンが「直線」をどう“認識”しているか──

自動運転や画像認識技術における直線検出の技術へと展開します。

第8章|AIと画像認識における“直線の検出”

直線は、私たち人間にとっては“当たり前に見える”形です。

しかしコンピュータやAIにとって、画像の中から直線を見つけ出すことは簡単ではありません。

この章では、機械が“直線”を認識するとはどういうことか?

そして、それがどのような場面で活用されているのか? を見ていきましょう。

■ AIにとっての「直線」は“ただのピクセルの集合”

AIが画像を処理する際、写真や映像は「数百万のピクセル」で構成された数字の海に過ぎません。

そこに人間のような“形”の感覚はありません。

では、どのようにして「これは直線だ」と判断するのでしょうか?

その答えが、画像処理アルゴリズムにあります。

■ 直線検出の代表格「ハフ変換(Hough Transform)」

画像の中から直線を抽出する有名な手法が、**ハフ変換(Hough Transform)**です。

この手法では:

-

エッジ検出:まず、画像の中から「境界」を見つけ出す(Sobelなどのフィルター)

-

投票処理:各エッジ上の点が「直線の候補」として、パラメータ空間に投票する

-

得票数が多い=直線がある可能性が高い

この仕組みにより、AIはカーブの中から「最も直線らしいライン」を確率的に発見できるのです。

ハフ変換は「画像の中に潜む秩序=直線」を見つけ出す、視覚的推論の鍵と言える技術です。

■ 自動運転における“白線”検出=命を守る直線

自動車の自動運転や運転支援(ADAS)システムでは、道路上の**白線(レーン)**を正確に認識することが必須です。

ここで活躍するのが、直線検出のアルゴリズムです:

-

車載カメラが道路映像をリアルタイムで取得

-

ハフ変換などで白線を検出

-

車の位置や方向を補正・維持

道路に描かれた1本の白線。

それは、人間にとっても、AIにとっても「真っ直ぐに進むための目印」であり、物理的にも心理的にも“軸”を与える直線なのです。

■ 建築・図面の自動読み取りにも“直線検出”が活躍

図面や設計図をAIに読み取らせる「ドキュメントAI」や「OCR(文字認識)」でも、

直線検出は欠かせない技術です。

-

建築CAD図面から、壁や窓の位置を読み取る

-

PDFから表の構造(罫線)を認識する

-

手書きメモを“整った線”に変換する

これらは、すべて**「直線を線として検出できるかどうか」**にかかっているのです。

■ ロボットの「目」にとっての直線

工場の自動化(FA)やロボティクスの分野でも、ロボットがカメラを通じて環境を認識する際には、

直線検出が重要な指標になります。

-

コンベア上の部品の位置決め

-

部品の端やガイドレールを検出

-

箱の形やパレットの輪郭を把握

これらすべて、「直線=構造・配置・整列」を見抜く能力があってこそ実現するものです。

■ AIの“直線感覚”は人間に近づけるか?

面白いのは、AIが学習を重ねる中で、人間と同じような「違和感」や「不揃いさ」に反応するケースが増えていることです。

-

「この線、微妙に曲がってる」

-

「これは人工的な直線だ」

-

「自然物には直線が少ない」

つまり、AIもまた**「直線とは何か」を学習し、人間と似た美的・構造的判断**を下すようになりつつあるのです。

AIにとっても、直線は“秩序を見抜く鍵”であり、“環境を理解する物差し”なのです。

【小コラム】直線検出で“嘘の写真”を見破る?

最近では、AIを使って画像の中に**「不自然な直線」「あり得ない構造」**を検出することで、

フェイク画像や合成写真を見破る研究も進んでいます。

-

シャドウの角度が不自然

-

建物の直線がゆがんでいる

-

人物の輪郭線が微妙に曲がっている

これらも、「本来あるべき直線の姿」から逸脱していることを手がかりに検出されます。

次章では、「そもそも“直線”とは何か?」という哲学的な問いに立ち返ります。

完全な直線は存在するのか?私たちが“直線らしい”と感じる根拠とは?

直線に宿る思想と感覚の本質に迫っていきます。

第9章|“直線”は存在するのか?──哲学と感覚のはざまで

「直線とは何か?」

この問いは、数学・物理・工学・美術、そして哲学にまで関わる、非常に深く本質的なテーマです。

-

私たちが“見ている”直線は、本当に真っ直ぐなのか?

-

頭の中で思い描く“完全な直線”は、どこに存在するのか?

-

そもそも、直線とは“物”なのか、“概念”なのか?

この章では、「直線の本質」に迫るために、知覚・哲学・脳科学の視点から深掘りしていきます。

■ “完全な直線”は自然界に存在しない

自然界をよく観察すると、直線らしきものはあまり存在しません。

-

木の枝は曲がっている

-

地平線は厳密には曲線

-

結晶ですら拡大すれば凹凸がある

つまり、人間が“直線”だと認識しているものは、あくまで「直線っぽい」と感じているだけなのです。

数学やCADで描かれる理想の直線(幅がなく、無限に伸びる線)は、あくまで抽象的な概念にすぎません。

■ プラトンと「イデアとしての直線」

古代ギリシャの哲学者プラトンは、この問題に対してこう考えました:

「我々が見たり描いたりする直線は“影”にすぎない。

真の直線(イデア)は、理性の世界にしか存在しない。」

この考え方では、現実世界の直線は常に“不完全”であり、“完全なる直線”は頭の中の世界にしか存在しないとされます。

つまり、直線とは:

-

感覚ではなく、思考によってのみ認識されるもの

-

存在するのではなく、想定されるべき基準として扱われるもの

■ 脳は“真っ直ぐ”をどう認識しているのか?

脳科学の研究によると、人間の視覚は“整った直線”を見ると快感を覚えるようにできています。

-

規則性=安心感

-

直線的な配置=秩序・信頼・清潔感

-

曲がり=危険・違和感・自然らしさ

しかし一方で、人間の目は錯覚にも弱く、**「曲がった線を真っ直ぐだと錯覚する」**ケースも少なくありません(例:カフェウォール錯視)。

つまり、直線は「感覚に左右される曖昧な現象」でもあるということです。

■ 「真っ直ぐであれ」という社会的メッセージ

“直線”という言葉は、図形を超えて倫理・規範・生き方の比喩としても多用されてきました。

-

曲がったことが嫌い=正義感

-

まっすぐな性格=誠実さ

-

一本筋が通っている=信頼

このように、「直線であること」は人間社会において理想・誠実・信念の象徴として扱われてきたのです。

直線は、形ではなく“価値観”としても生きている。

■ “直線”は存在するのではなく、“信じられている”

最終的に、直線とは何かと問われたとき、次のようにまとめることができます:

-

それは自然界には存在しないが、

-

人間の感覚がそれを“信じて”描き、

-

理性がそれを“想定し”、

-

社会がそれを“必要としている”。

つまり、直線とは**「存在する」のではなく「構築されている」概念**なのです。

【小コラム】もし“直線”という概念がなかったら?

もし直線という考え方がなかったとしたら…

-

測量も建築もままならず

-

都市計画は混乱し

-

読みやすい文字も作れず

-

数学や物理学の基礎も崩壊する

このように、“直線”という目に見えない概念が、私たちの世界を支える骨格になっているのです。

次は最終章「直線の現在と未来──私たちはどこへ向かって進んでいるのか?」です。

現代社会の中で直線はどのように使われ、これからどう変化していくのかを考察していきます。

第10章|直線の現在と未来──私たちはどこへ向かって進んでいるのか?

“直線”は、文明のはじまりから人類の発明とともに進化し、

現在では数学、建築、デザイン、AI、プログラミング、都市構造、哲学にまで浸透しています。

では、これからの未来において、「直線」という概念はどのように扱われていくのでしょうか?

私たち人間と直線との関係は、どこへ向かっていくのでしょうか?

■ 直線は「効率」から「感性」へと役割を広げている

近代では、直線=合理性・効率性・秩序の象徴として活用されてきました。

しかし近年では、それに加えて「直線をどう“使いこなす”か」という感性の領域にも広がりを見せています。

-

建築における直線と曲線の融合

-

UI・UXデザインにおける“揃えすぎない”柔軟性

-

アートや広告での「崩し」の技法

つまり、直線はもはや“ただ真っ直ぐな線”ではなく、「揃えるか?ずらすか?」という表現の選択肢となり、

人間の創造性の中で生き続けているのです。

■ 直線とAI・ロボットの未来

AIやロボットが進化するなかで、直線の理解と活用はさらに高度になります。

-

自動運転では、直線と曲線の混在した環境をリアルタイムで解析

-

工場ロボットは、ミリ単位の“真っ直ぐ”を扱いながら、人間の動きも予測

-

ドローンやロボットが「最適な直線ルート」を自ら計算して行動

これらは、直線を単なるルールではなく、状況に応じて“創発的に使い分ける”時代が来ていることを意味しています。

■ 空間だけでなく「時間」も直線的に捉える時代

さらに私たちは、「時間」さえも“直線”でとらえるようになっています。

-

タイムライン

-

スケジュール表

-

ガントチャート

-

データの時系列グラフ

このように、時間という目に見えない概念も、「直線」という図式に置き換えることで、理解・計画・分析が可能になっています。

直線は、空間だけでなく「時間」と「思考」までも整える“人間の武器”なのです。

■ ポスト直線時代?──カオス・ランダム・非ユークリッド空間

一方で、量子力学、カオス理論、フラクタル幾何学、メタバース空間など、

現代科学や仮想現実の一部では「直線の概念が通用しない世界」も登場しています。

-

直線の意味が変わる「曲がった時空間」

-

直線では測れない「自己相似構造」

-

境界が曖昧な「生成AIの表現空間」

これらは、“直線が当たり前”だった時代の価値観を揺るがす新たなパラダイムです。

私たちは今、“直線”を超える新しい秩序のかたちを模索しているとも言えるのです。

■ 直線は「人間が世界を理解するための補助線」である

結局のところ、直線とは何か?

-

それは測るための基準であり、

-

美しさの根拠であり、

-

世界を整理するための枠組みであり、

-

思考の補助線なのです。

直線そのものが目的なのではなく、私たちが複雑な世界を「分かる」ための道具。

未来においても、形を変えて、直線は私たちの知性と創造性を支えてくれるでしょう。

【総まとめ】直線の歩んだ軌跡

-

直線=文明の起点(測量・建築・秩序)

-

直線=思考の抽象化(デカルト・数式・解析幾何)

-

直線=可視化の技術(製図・印刷・タイポグラフィ)

-

直線=デジタルの骨格(座標・CAD・ベクター)

-

直線=AIの知覚構造(画像認識・自動運転)

-

直線=哲学的問い(存在・錯覚・信念)

-

直線=未来を設計する線(時間軸・アルゴリズム・空間構築)

最終に|“真っ直ぐ”とは、常に問い直されるべき概念である。

私たちは毎日、無意識のうちに「真っ直ぐ」を選び、「直線」に支えられて暮らしています。

それは技術であり、美意識であり、思考そのものでもあります。

しかしだからこそ、これからの時代に必要なのは、“なぜ真っ直ぐであるべきか?”を再定義することかもしれません。

直線とは、文明が生んだもっともシンプルで、もっとも深い問いかけなのです。

\株式会社新潟フレキソは新潟県新潟市の印刷会社です。/

あらゆる要望に想像力と創造力でお応えします!

印刷物のことならお気軽にお問い合わせください。

▶ 会社概要はこちら

🔗関連リンクはこちらから

■黒とは何か?墨・リッチブラック・K100の違いと「黒く見せる」印刷術を新潟の印刷会社が徹底解説!

■円とは何か?自然・数学・デザイン・印刷まで“丸”のすべてを新潟の印刷会社がやさしく解説!

■紙をピリピリちぎるのって、なんで気持ちいいの?|印刷会社が本気で語る“快感の正体”とミシン目の秘密【新潟フレキソ】

■角と丸の文化史|形の印象はなぜ時代で逆転したのか【デザインと心理の読み物】