第1章|“絵を刷る”ことの始まり──木版画と銅版画の時代

人類が「絵を複製したい」と考えたのは、いつからだったのでしょうか?

それは、文字と同じく、情報を多くの人に伝えたいという欲求から始まりました。

絵は言葉が通じない相手にも伝えられる、普遍的な表現手段。

それゆえに、**絵を“手で描く”のではなく、“何度も同じように刷る”**という技術は、文明の大きな転換点だったのです。

● 東アジアにおける“絵の印刷”のはじまり──木版画文化の誕生

最も古い絵の印刷の記録は、中国にあります。

唐の時代(8世紀)、仏教経典を大量に印刷して布教する目的で、木版印刷が発達しました。

木の板に文字や絵を彫り、墨を塗り、紙を手で押し当てて刷るこの技法は、後の時代にも受け継がれます。

日本でも、奈良時代に国家が発行した「百万塔陀羅尼(ひゃくまんとう だらに)」が有名です。

これは経文を印刷したもので、簡素ながら挿絵の要素も含まれており、「宗教×印刷」の実例として世界最古級とされています。

時代が下るにつれて、絵そのものを楽しむ文化が育ちました。

鎌倉〜室町時代には、仏教画や物語絵巻が木版で刷られるようになり、江戸時代には、**浮世絵(錦絵)**という一大ジャンルが登場します。

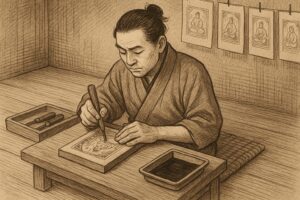

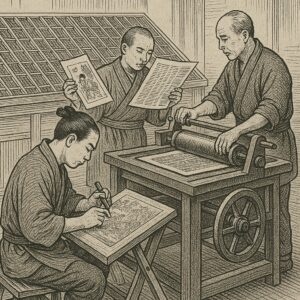

浮世絵では、下絵師が描いた線画をもとに、彫師が版木を彫り、摺師が和紙に色を重ねて摺っていきます。

1つの絵に使われる版木はなんと10枚以上、色の数だけ版が必要です。

すべてが分業・手作業で行われ、まさに“芸術としての印刷”が完成していました。

ただし、ここで忘れてはならないのは、**あくまで人の手による“手摺り”**であり、いわゆる「機械印刷」ではなかったということです。

▶併せて読みたい記事 木版印刷とは?歴史・仕組み・他印刷との違いまで徹底解説|新潟の印刷会社が語る誕生から現代の再評価まで

● 西洋では“銅版画”が細密な表現を可能にした

一方、西洋における絵の複製は、金属を使った銅版画が中心でした。

15世紀ごろから広まったこの技術は、金属板の表面に直接線を刻むエングレービング、あるいは酸によって腐食させて線を描くエッチングといった手法で絵を表現します。

特筆すべきは、表現の精度です。

木版よりも遥かに細かい線を引けるため、美術作品や科学図鑑、地図、解剖図など、精密さが求められる場面で重宝されました。

また、銅版画は凹版印刷という方式を取り、彫った溝にインクを詰め、湿らせた紙を強くプレスしてインクを転写します。

この工程はとても繊細で、1枚刷るごとに板を丁寧に拭き、インクを詰め直す必要がありました。

そのため、大量印刷には向かず、芸術家や学者向けの少部数・高価格な出版物に使われていました。

例えば、アルブレヒト・デューラーやレンブラントといった巨匠たちも、自ら銅版を彫り、その技術を作品として昇華させています。

▶併せて読みたい記事 銅版印刷とは?歴史・仕組み・活用まで凹版技術のすべてを新潟の印刷会社が徹底解説|活版・リトグラフとの違いもわかる!

● “印刷”とは言えど、すべては手作業の職人技

ここで共通していたのは、「絵を刷る」と言っても、それは職人による手作業の連続だったという点です。

木版画も銅版画も、1枚の原画を元に版を作り、それを手で1枚ずつ摺っていく。

効率化とは程遠く、いわば“複製可能な手仕事”といった感覚に近いものです。

-

木版は擦るのが早いが、版木が摩耗しやすく、色の再現が難しい

-

銅版は緻密だが、1枚ずつしか刷れず、時間もかかる

大量印刷・低コストとは無縁の世界だったのです。

● それでも人々は“絵を刷る”ことをやめなかった

宗教、医術、建築、軍事、教育、娯楽──

ありとあらゆる分野で、「絵」は文字では伝えられない大切な“情報”でした。

だからこそ、印刷技術者や職人たちは、どうにかして絵を効率的に刷れないか、試行錯誤を繰り返します。

その試みが、後に“文字と絵を一緒に機械で刷る”という夢につながっていくのです。

しかし、ここで一つの疑問が浮かびます。

なぜ、文字(活字)は金属にできたのに、絵は木や銅だったのか?

なぜ、絵は“活字と一緒に”刷れなかったのか?

次章では、それを変えた**技術のターニングポイント「木口木版」**に注目します。

活字印刷と絵の印刷が初めて“融合した瞬間”を見ていきましょう。

第2章|絵も“機械で”刷りたい!最初のブレイクスルーは木口木版

前章で紹介したように、木版画や銅版画は絵の複製を可能にしましたが、どちらも職人の手作業であり、印刷機との相性はよくありませんでした。

そこで登場したのが、**木口木版(こぐちもくはん)**という印刷技術です。

この技術は、ただの「細かい木版」ではありません。

それは、絵を“活字と一緒に機械で印刷できる”ようにした初めての手段であり、印刷史における一大革命でした。

● 木口木版とは?──断面から始まった緻密革命

木口木版は、木の“断面(木口)”を使って彫刻する木版の一種です。

通常の木版(板目木版)は、木の繊維に沿って彫るため彫りやすい一方で、繊維が柔らかく摩耗しやすく、細かい線が潰れやすいという欠点がありました。

しかし木口木版では、**繊維の方向を断ち切る「年輪の断面」**を使うことで、表面の強度が格段に高くなります。

特に、柘植(つげ)などの硬くて緻密な木材が用いられ、顕微鏡レベルの極細の彫刻が可能になりました。

彫刻刀も専用の**ビュラン(鋼製のV字型工具)**が使われ、これにより髪の毛よりも細い線、点描、微妙な濃淡まで刻むことができたのです。

● 活字と一緒に印刷できる“同じ高さ”

最大のポイントは、木口木版が「活字と同じ高さ(印刷面)」になるよう設計できたこと。

印刷機においては、「版の高さ」がわずかに違うだけで、インクがうまく乗らなかったり、紙に圧が均等にかからなかったりしてしまいます。

活字印刷(活版印刷)は、金属活字を並べて一度にプレスする“凸版印刷”ですが、木口木版も同じ凸面構造を持ち、活字と並べて一度に印刷することが可能だったのです。

-

高さ:約0.918インチ(23.3mm)=活版印刷標準

-

活字と木口木版を「一つの版面」として組むことで、文章と挿絵が完全に統合された

これはまさに、**「印刷機の中で絵と文字が共存する」**という新しいフェーズの始まりでした。

● 活字+木口木版の組版=“絵と文章の融合メディア”が誕生

この仕組みが登場すると、印刷所では次のような流れが一般的になります:

-

絵の下絵を画家が描く

-

彫刻師がそれを木口木版に緻密に彫刻

-

植字工が文章と一緒に、絵を含む木口木版を版面に組み込む

-

印刷機で一括印刷!

これにより、初めて本格的に「文章と挿絵が一体化した出版物」が実現しました。

● 木口木版の圧倒的メリットとは?

木口木版がもたらした印刷の恩恵は、以下のように多岐にわたります:

1. 活字と絵を“同時”に印刷可能

→ 工程・コスト・時間が激減。新聞・雑誌の図版が現実的に!

2. 超細密な描写が可能

→ 髪の毛1本まで表現できる。科学書、医学書、児童書にも応用

3. 大量印刷に耐える耐久性

→ 木材でありながら、高硬度で数万枚単位の刷りに耐える

4. レイアウト自由度が高まる

→ 活字と組み合わせた図版ページ設計が可能に

● 実例で見る木口木版の活躍

特にイギリスでは、この技術を活かした印刷物が数多く登場しました。

-

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』(1842〜)

→ 活字+木口木版による世界初の「図入り新聞」 -

子ども向け動物図鑑(ビューウィックの木口木版を多用)

→ 実物に近い挿絵で、教育・啓蒙に大きく貢献

また、**木口木版職人は“版画家”というより“図版技術者”**として認識され、印刷所には専属の図版部門が設置されるようになります。

● それでも越えられなかった限界

とはいえ、木口木版には限界もありました。

-

版の制作に莫大な手間と時間がかかる

→ 1枚の版を彫るのに数週間〜数ヶ月かかることも -

原画→彫刻の工程で“職人の再解釈”が入る

→ 写実性や完全な再現は難しい -

写真のような濃淡やリアルな質感は再現不可

これらの課題を乗り越えるために登場したのが、次なる革命──網点による写真製版技術です。

第3章|写真を印刷できるようにした“網点”の魔法とは?

19世紀の印刷技術は、ついに「文字」と「絵」を同時に刷る段階にまで到達しました。

しかし、まだ一つだけ、大きな壁が残っていました。

それが、**「写真を印刷すること」**です。

木版画や木口木版は線や点で描かれた“絵”を再現するものであり、いわば人の手で描かれた表現に限界がありました。

しかし現実の風景、人の顔、建物、商品… これらを“そのまま”紙の上に再現できたなら?

情報の伝達力、説得力、記録性はまったく別の次元に進化します。

そしてその夢を叶えたのが、網点(ハーフトーン)と写真製版という革新的な技術でした。

● 写真はそのままでは印刷できなかった──“濃淡”という難敵

当たり前に思える「写真付きの印刷物」ですが、これを実現するには大きな問題がありました。

写真は白と黒だけではなく、濃淡のグラデーションが連続して存在する画像です。

ところが活版印刷や木口木版などの従来技術では、

-

彫ったところにインクが乗る(または乗らない)

-

線や点を刻むことで形を作る

というように、**“濃さ”を表現するには線の太さや密度に頼るしかありませんでした。

つまり、0か1か、白か黒か、あるかないか──このような2値的な表現しかできなかったのです。

そのため、写真のようななめらかな濃淡を持つ画像を「そのまま印刷する」ことは、長らく不可能でした。

● 網点(ハーフトーン)とは何か?──“点の大小”で濃淡を描く発想の転換

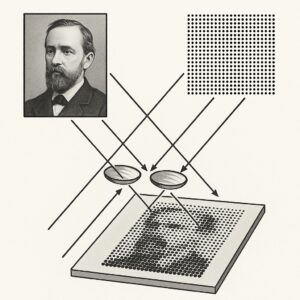

この課題を突破したのが、網点という発想です。

網点とは、無数の小さな“点”を並べて濃淡を表現する技術です。

仕組みはとてもシンプルですが革新的でした。

-

明るい部分:小さな点がまばらに配置される

-

暗い部分:大きな点が密集して配置される

-

人の目には、点の集合が“濃淡の面”として知覚される

このように、濃度をインクの“量”ではなく“面積”でコントロールすることで、なめらかな階調を擬似的に表現することが可能になったのです。

これはいわば、**「目の錯覚を利用して濃淡を表す」**という知恵の勝利でした。

● 網点製版の原理──写真と格子のマジック

網点を作り出すには、写真と印刷版の間に**「網点スクリーン(グラススクリーン)」**という特殊なガラス板を挟む工程が必要です。

このスクリーンは、透明なガラスに非常に細かい線や点が刻まれたもので、

光を通すときに像が分割され、濃淡に応じたパターンの“点”となって印画面に転写されるようになっています。

製版の手順は以下の通り:

-

写真のネガを光源にかざす

-

網点スクリーンをその前に配置する

-

感光材を塗った金属板(主に亜鉛や銅)を背後に置く

-

光が通過し、写真の明暗に応じた“網点パターン”が焼き付けられる

-

腐食や現像を経て、印刷用の版が完成する

この一連の工程により、写真を点で分解し、それを再構成して印刷可能なデータに変えるという、現代のデジタル画像処理にも通じる画期的な技術が成立したのです。

▶併せて読みたい記事 網点とは?ハーフトーンの意味・仕組み・歴史を徹底解説|印刷と写真を変えた“点”の革命を新潟の印刷会社が紹介

● 活字と網点画像の融合で、“写真付き印刷物”が日常に

こうして完成した網点製版は、活字と同じく凸版または凹版として加工され、印刷機の中で活字と並べて同時に刷ることが可能でした。

これは木口木版の延長線上にありつつ、遥かに自由で正確な画像再現を可能にしたという点で、真の“視覚革命”といえます。

この技術の登場により、以下のような分野で印刷表現が一変しました:

-

新聞:事件現場や戦争、災害を“写真付き”で即座に報道

-

雑誌・カタログ:商品や人物をリアルに魅力的に紹介

-

教科書・図鑑:実物の写真で視覚理解をサポート

-

広告・ポスター:訴求力・説得力が飛躍的に向上

印刷はもはや文字と線だけの世界ではなくなったのです。

● 印刷物は“読むもの”から“見るもの”へ

網点技術の登場は、印刷の概念そのものを塗り替えました。

情報伝達の主役は、もはや文字だけではありません。

-

写真が記録や証拠になる

-

グラフィックが感情を動かす

-

イメージが文章の理解を助ける

つまり、印刷物は「読むもの」から、「見るもの」へと進化したのです。

これは、文化・教育・ビジネスのすべての現場に大きな変化をもたらしました。

● “写真が刷れる”ことの社会的インパクト

この革新によって、誰かの顔、街の風景、戦地の光景、美術品の質感が、誰でも、どこでも、安価に共有できるようになりました。

つまり網点製版は、印刷物を通して“世界をそのまま紙に載せる”ことを可能にしたのです。

そしてこの先、印刷物はさらにカラー化・デジタル化へと進んでいきますが、

この“点の魔法”なしには、現代のあらゆる印刷メディアは存在しませんでした。

次章では、こうした技術の分岐点を迎える中で、「なぜ活字は金属で、絵は木や銅だったのか?」という根本的な素材の違いに焦点を当て、

それぞれの進化の背景にある文化・技術・思想の違いに迫ります。

第4章|なぜ活字は金属で、絵は木や銅だったのか?

活字は鉛、絵は木や銅――

なぜ、このように素材がまったく異なる世界で発展したのでしょうか?

それは単なる技術的な都合ではありません。

実は、印刷の目的、求められる表現、文化的価値観の違いが、大きく影響していたのです。

この章では、「文字」と「絵」がなぜ異なる素材・技法を選ばざるを得なかったのか?

その根本理由を、技術と思想の両面から解き明かしていきます。

● 活字が金属になった理由──精度と量産性の追求

まず活字。

活字とは、「文字の形を反転して彫った小さなブロック(活字母型)」を使い、大量の金属製の文字ブロックを複製する仕組みです。

この活字に求められたのは:

-

読みやすく、均一な形であること

-

大量に鋳造できること

-

刷っても潰れず、長持ちすること

そのため、素材には鉛・スズ・アンチモンの合金(鉛合金)が使われました。

この合金は融点が低く(約250℃)、型に流し込んですばやく固まり、細かい形も再現可能。

さらに、適度な硬さで刷ってもすり減りにくく、何千回と繰り返し使える耐久性も持っています。

つまり金属活字は、情報を“正確・高速・大量に”伝えるための合理的な選択だったのです。

● 絵はなぜ木や銅だったのか?──自由な線と手作業の表現力

一方で“絵”に求められたものは、活字とはまったく異なるものでした。

-

表現の自由度(曲線・陰影・細部の描写)

-

作者のタッチや個性

-

一枚一枚に“美”や“技”を宿すこと

こうしたニーズには、活字のような金属ブロックでは応えられません。

特に初期の時代には、彫刻や筆致に近い表現が求められたため、柔らかく削りやすい素材が選ばれたのです。

-

木版:柔らかく彫りやすく、量産にも対応(東アジア)

-

銅版:緻密な線や濃淡表現が可能。耐久性と美術性を兼ねる(ヨーロッパ)

つまり、絵は“量産される情報”ではなく、“一点物の表現”として扱われていたため、手作業に強い素材が選ばれていたのです。

● 活字と絵、それぞれの進化の背景には“文化の役割”があった

活字が金属、絵が木や銅――

この違いの裏には、情報に対する文化的な位置づけの違いも見逃せません。

-

文字=正確に伝達すべき情報(法令、聖書、契約など)

→ 誤差なく、早く、多く。金属で“工業製品化”されるべきもの -

絵=感情や世界観を伝える芸術的表現

→ 個性や手仕事が重視される。木や銅の“美術工芸品”としての価値

印刷が始まった当初、文字は「読まれること」が目的、絵は「見ることで感じること」が目的。

この違いが、印刷素材の選択にも如実に現れていたのです。

● 技術面でも、活字と絵は“相容れない構造”だった

印刷方式の面でも、この素材の違いは大きな壁を生みました。

-

活字印刷:凸版印刷(盛り上がった面にインクをつけて刷る)

-

銅版画:凹版印刷(溝にインクを詰め、強い圧で紙に転写)

-

石版画:平版印刷(インクを弾く・吸う性質で刷る)

つまり、印刷の方式そのものがまったく異なるため、同時印刷ができないのです。

これは、文字と絵を一緒に刷るためには「どちらかが妥協するか、新しい技術が必要」だったことを意味します。

だからこそ、木口木版のように“活字と同じ高さ・同じ方式”で印刷できる絵版の登場が革命だったのです。

● “印刷素材の違い”は、メディアの思想の違いでもあった

活字が金属であるということ。

絵が木や銅であるということ。

この素材の違いは、単なる「物質の都合」ではなく、その時代における「メディアの思想」そのものでした。

-

文字=大量に複製されることで価値を持つ“情報”

-

絵=一点ずつの技巧や表現に価値が宿る“芸術”

そしてこの価値観が、やがて“印刷の大衆化”や“写真文化”の流入によって、大きく揺らぎ始めることになります。

次章では、いよいよ**「文字と絵をどうやって一緒に印刷したのか?」**という実際の工程や工夫を詳しく解説します。

木と金属、線と文字、アートと情報――それらを一体にするために、印刷現場はどんな苦労と技術を積み重ねてきたのか。

“融合”の物語へと続きます。

第5章|文字と絵を一緒に印刷するには?──活字印刷の苦悩と工夫

印刷物に「文字」と「絵」が並んでいるのは、現代では当たり前の光景です。

しかし、この当たり前が成立するまでには、実に長い時間と、数えきれない工夫がありました。

文字と絵では、素材も違う・彫り方も違う・印刷方式も違う。

だからこそ、「一緒に印刷する」というのは、印刷技術の歴史における究極の難題だったのです。

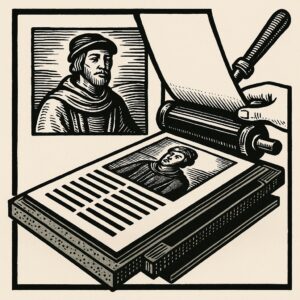

● 最初は「別刷り」だった──文字と絵は別世界

印刷技術が誕生した15世紀当初、文字(活字)と絵(木版や銅版)は、完全に別々に刷られていました。

-

活字印刷:鉛合金の活字を並べて、文字だけを印刷

-

絵の印刷:木版や銅版など、まったく別の素材と方式で印刷

そのため、「文字と絵が一緒に並んだ本」を作るには…

-

まず、文字のページを活版で印刷

-

その後、同じページに絵の版を手作業で合わせて刷る(または、貼る)

-

時には「挿絵だけ別紙」で、読者が自分で貼るよう指示された本もあった

つまり、1冊の本の中で、文字と絵が「別工程・別印刷・別空間」だったわけです。

● 活字と絵を“同じ面に”印刷したい!という野望

やがて出版業界では、「文章の横に挿絵があったほうがわかりやすい」「読者に訴求力がある」「レイアウトの自由度がほしい」

──そうしたニーズが高まり、文字と絵を同じ面で、同時に印刷する方法が模索され始めます。

そこで重要だったのが、以下の3つの“高さ”です:

-

印刷面の高さ(印圧をかけるため)

-

紙の厚さとインクの吸い込み

-

刷り機の構造(活字専用か、図版対応か)

活字と同じ高さ・同じ印刷方式で印刷できる絵版──つまり木口木版や網点製版の登場が、ここで重要になってくるのです。

● 実際の印刷現場では、こうやって工夫していた!

19世紀の印刷所では、次のような具体的な方法が使われていました。

1. 木口木版との組み合わせ

-

活字と木口木版(木の断面を緻密に彫った絵版)を一緒に「組版」する

-

活字の“文の途中”に、ぴったり合うサイズの絵版を差し込む

-

同じ圧力・同じインクで、文字と絵が1回の刷りで同時に印刷される

→ 教科書、新聞、雑誌、辞典などに広く応用された

2. 網点製版との組み合わせ

-

写真製版で作られた金属の絵版(網点)を、活字と同じ高さに調整

-

活字と並べて一体化したレイアウトを構築

-

製本段階では、ページ全体が“読みやすく、見やすく”設計された

→ 写真新聞や広告、カタログなどで主流となる

● 活字職人と絵版職人の“共同作業”

こうした融合を実現するためには、職人たちの高度な連携が不可欠でした。

-

植字工(文字を組む職人)

-

図版工(絵を彫る・製版する職人)

-

刷子工(インクと印圧の管理をする人)

-

レイアウト担当者(版面設計を考える人)

1ページの中に「文字」と「絵」が美しく並ぶには、これらすべての技術と経験が必要だったのです。

印刷物は、決して“機械だけでできる”ものではなく、人の知恵と技の結晶であるということが、この工程からもよくわかります。

● それでも“分業”の限界はあった

ただし、どんなに工夫しても限界はあります。

-

木口木版の制作には数週間

-

網点製版にも高価な機材と熟練が必要

-

組版ミスがあれば、すべてやり直し

-

印刷所によっては絵版の技術を持たないところも多かった

そのため、「文章と絵が完璧に融合した紙面」は、ごく限られた出版物でのみ実現されていました。

この制約が、のちに登場する**カラー印刷・オフセット印刷・DTP(デジタル組版)**へと発展する理由にもつながっていきます。

次章では、こうした融合がどのようにして日本にも伝わり、本木昌造の時代にはどう扱われたのか──その和製展開と技術導入の歩みに迫ります。

第6章|そして日本へ──浮世絵から石版・網点印刷へ

「絵を印刷する技術」は、ヨーロッパで銅版や石版、網点技術を通して発展していきましたが、日本にも独自の絵の印刷文化がありました。

その代表が、江戸時代に花開いた浮世絵文化。そして明治維新以降、日本は急激な西洋化の波にさらされ、印刷技術も一変していきます。

この章では、日本における絵の印刷の進化を、「手作業の極致」から「機械印刷の革命」まで、文化と技術の視点から詳しくたどっていきましょう。

● 江戸の誇り「多色木版画」──浮世絵が極めた手刷りの芸術

江戸時代後期、日本では多色摺り木版画=錦絵が高度に発展し、“刷り”という行為が美術として昇華されていました。

この印刷方法は次のような工程で成り立っていました:

-

絵師が下絵(線画)を描く

-

彫師が線画をもとに主版(黒)を彫る

-

色数分の版木をさらに用意し、色ごとの絵柄を彫り分ける

-

摺師が、一枚一枚、手作業で和紙に摺り重ねていく

使われる版木は少なくとも5枚、多い時は15枚以上。

しかも、色ごとにズレが出ないよう、紙を完璧に位置合わせ(見当)しながら摺る必要がありました。

これは単なる複製ではなく、**摺るたびに微妙に表情が変わる“刷りの芸術”**だったのです。

特に鈴木春信・喜多川歌麿・葛飾北斎・歌川広重といった巨匠たちの浮世絵は、絵師・彫師・摺師の三位一体によって成り立ち、世界的にも高く評価されています。

▶併せて読みたい記事 鈴木春信と錦絵の誕生|多色刷りが変えた浮世絵と印刷文化の歴史【色彩印刷の革命】|新潟の印刷会社が解説

● 明治維新と「文明開化」──西洋印刷技術の導入

明治維新(1868年)によって、日本は西洋の技術を急速に取り入れ始めます。

印刷もその中心分野の一つでした。政府は近代化政策の一環として、欧米の活版印刷や石版印刷を導入し、国家主導で出版文化の整備に取り組みます。

ここで登場したのが、**リトグラフ(石版印刷)**です。

-

専用の石板(ミュンヘン石など)に、油性の筆やクレヨンで絵を描く

-

水と油の反発を利用し、描いた部分にだけインクが乗る

-

プレス機で紙に転写することで、手描きの絵がそのまま刷れる

この技術は浮世絵にはなかった筆致の再現性、写実性、量産性を兼ね備えており、地図、図鑑、教科書、技術書など、実用的な分野に応用されていきました。

▶併せて読みたい記事 アロイス・ゼネフェルダーと石版印刷の誕生|リトグラフが変えた印刷と芸術の歴史|新潟の印刷会社が解説!

● 網点製版の導入──“写真を印刷できる”時代へ

さらに20世紀初頭、日本でも欧米と同様に**網点技術(ハーフトーン)**が導入され始めます。

これにより、いよいよ「写真をそのまま紙に刷る」ことが可能となりました。

-

網点スクリーンで写真を“点”に変換

-

感光材を塗った金属板に網点画像を焼き付け

-

活字と高さを合わせて印刷機にセット

-

一度のプレスで文字+写真の同時印刷が可能に!

この技術は、特に新聞・雑誌・教科書などの分野で爆発的に活用されました。

それまでは絵師が描いていた“戦地の様子”や“人物の肖像”が、リアルな写真で紙面に現れるようになったのです。

こうして、浮世絵のような職人の手による美術的な印刷から、実用的かつ報道的な印刷へと、大きな転換が起きたのです。

● 本木昌造の功績──和と洋をつなぐ“印刷融合の精神”

この日本における印刷近代化の中で、最も重要な人物のひとりが**本木昌造(もとき しょうぞう)**です。

彼は長崎で西洋活版技術を学び、日本語に適した和文活字を独自に開発しました。

また、印刷所や印刷学校を設立し、多くの技術者・職人を育てました。

特に注目すべきは、本木が浮世絵や木版文化を否定することなく、“西洋技術と日本文化の融合”を志向していたことです。

-

和文活字 × 木版絵の混在組版

-

石版と活版の併用印刷

-

和書レイアウトに対応した印刷設計

本木昌造の精神は、単なる技術導入ではなく、印刷文化を日本人の感性に根付かせるという哲学的な挑戦でもありました。

▶併せて読みたい記事 日本の印刷はここから始まった!本木昌造と弟子たちが築いた活版印刷・出版文化・デザインのすべて【完全決定版】

● 日本における“絵の印刷”の進化年表

| 時代 | 技術 | 特徴 |

|---|---|---|

| 江戸 | 多色木版(錦絵) | 手作業の極致。芸術としての印刷 |

| 明治初期 | 石版印刷(リトグラフ) | 写実性と量産を両立。政府刊行物や教科書に活用 |

| 明治末~大正 | 網点印刷 | 写真を印刷できる時代へ。メディアの変革 |

これらは、単なる技術革新の積み重ねではなく、“何を伝えるか”という表現手段の進化でもあったのです。

次章では、いよいよ**「色をどうやって再現するか?」**というテーマに移ります。

色の三原色、CMYK、フルカラー印刷の誕生――

「絵を印刷すること」に“彩り”が加わったことで、何が変わったのか?を深掘りしていきます。

第7章|そして色が加わった──カラー印刷の衝撃と分解の論理(CMYK)

絵が印刷できるようになった。

写真も刷れるようになった。

そして、次に人類が求めたのは──**「色」**だった。

白黒の時代に登場した“カラー印刷”の衝撃は、まさに印刷表現の次元を変える革命でした。

ここでは、色がどうやって印刷可能になったのか、なぜCMYKという方式が採用されているのか、その仕組みと背景を深く探ります。

▶併せて読みたい記事 カラー印刷の歴史と色の進化を完全解説|CMYK・網点・多色刷り・オフセット・オンデマンドまで色の仕組みが全部わかる!

● カラー印刷以前──色を「手で摺る」時代

日本ではすでに江戸時代から、浮世絵に代表される多色木版画が存在していました。

職人たちは色ごとに版木を用意し、手作業で色を摺り重ねていたのです。

西洋でも、初期のカラー印刷はこの「色ごとの分版」をベースにしており、

-

赤・青・黄などの原色を分けて版を作成

-

それぞれの版を順番に刷り重ねる

-

混色や重なりによって色を表現

という方式が主流でした。

しかしこれは非常に手間がかかる上に、色の調整も職人の感覚に頼る部分が多く、大量印刷には不向きでした。

● カラー印刷を可能にした“分解”という発想

印刷に色を導入する最大の鍵となったのが、**「色を分解する」**という発想です。

写真やフルカラーの絵を、どんな仕組みで印刷するのか?

それは「人の目に見える色」を構成している基本要素に分け、それぞれを独立して印刷していく方法を意味します。

この時、使われたのが次の4色:

-

C(シアン)=青緑系

-

M(マゼンタ)=赤紫系

-

Y(イエロー)=黄色

-

K(ブラック)=黒(輪郭やコントラスト用)

これが今日のCMYK方式です。

● なぜRGBじゃなくてCMYKなの?

デジタルの世界では「RGB(赤・緑・青)」が基本ですが、印刷ではCMYKが使われます。

それはなぜか?

-

RGBは光の三原色(加法混色)

→ 光を重ねると「白」になる(スクリーンやテレビ向き) -

CMYは色の三原色(減法混色)

→ 絵の具と同じく、色を重ねるほど「黒」に近づく(印刷に適する)

ところが、CMYだけではどうしても「完全な黒」が出せない。

色が濁ってしまい、輪郭や文字がぼやけてしまう。

そのため、シャープな黒を補う目的で「K(キー・プレート)」が加えられたのです。

こうして、現代のCMYK=4版印刷が完成しました。

● 印刷現場でのCMYKの実際

CMYK方式による印刷は、次のような工程で進められます:

-

フルカラー画像を専用のソフトで「CMY+K」に分版

-

各色ごとに製版し、網点処理(ハーフトーン)を施す

-

印刷機にC→M→Y→Kの順でインクをセット

-

用紙に4色を“正確に重ね刷り”してカラーを再現

この際に必要なのが、正確な版ズレ防止と、インク量の緻密なコントロールです。

わずかでもズレると、色が滲む・濁る・ピントが合わないという問題が発生します。

だからこそ、カラー印刷には高度な印刷機と職人の熟練技が必要とされるのです。

● カラー化が変えた、印刷の“見られ方”

カラー印刷の登場は、読者・消費者に与える印象を劇的に変えました。

-

写真がリアルに見える → 報道・記録の信頼性が向上

-

商品カタログの訴求力が倍増 → 販売促進につながる

-

教科書や絵本が“わかりやすく・美しい” → 教育効果アップ

-

美術印刷(複製画・写真集)のクオリティが格段に向上

つまり、印刷物が“読むもの”から“見るもの+感じるもの”へと変貌した瞬間だったのです。

● CMYKという分解の論理は、印刷の“哲学”でもある

CMYKとは単なる技術ではなく、複雑なものを“分けて理解し、再構成する”という思想の表れでもあります。

-

目に見える色は、分けて考えれば4つに落とし込める

-

情報も、整理して印刷すれば届きやすくなる

-

技術と人の目の“錯覚”を掛け合わせて、現実に近づける

これはまさに印刷の哲学であり、「見えるものをどう伝えるか」という人間の知恵の結晶です。

▶併せて読みたい記事 CMYKとは?RGBとの違いと印刷用語を新潟の印刷会社が徹底解説!

次章では、こうした進化の中で“印刷の限界”をどう乗り越えたか──8色印刷、特色、蛍光色、金銀など、特殊印刷の世界と可能性について掘り下げていきます。

第8章|CMYKでは表現できない色たち──特色・蛍光・金銀印刷の世界へ

フルカラー印刷の標準となったCMYK。

この4色を使えば、理論上は何万色もの色を再現できます。

──しかし、それでも「どうしても出せない色」が存在します。

それが、特色(スポットカラー)と呼ばれる“別格”の色たち。

そしてそれは、印刷にとって限界の外側にある、表現のための特別な武器でもあるのです。

● なぜCMYKでは出せない色があるのか?

CMYK印刷では、色を「点」で再現しています。

しかも、色はインクの重なりによって生まれます。つまり…

-

混ぜれば混ぜるほど濁りやすい

-

鮮やかな色は「理論上は再現できても、現実には難しい」

-

発光感、金属感、ネオン感などは物理的に出せない

たとえば:

-

鮮やかなエメラルドグリーン

-

蛍光ピンク

-

メタリックな金・銀

-

ブランドロゴで指定されている「特定の色」

これらをCMYKだけで再現しようとすると、どうしてもくすむ、濁る、ズレるのです。

● そこで登場!特色(スポットカラー)という第5の色

特色とは、あらかじめ調合された特別なインクを、専用の版で1色ずつ印刷する技法です。

つまり、CMYやKのように“混ぜて作る”のではなく、最初からその色だけで刷るわけです。

代表的な特色インクシステム:

-

DIC(大日本インキ化学)カラーガイド:日本で最も多く使われる標準特色

-

PANTONE(パントン):世界的なグローバル標準色体系。デザイン・印刷・ファッションなどに使用

特色を使うことで:

-

ブランディングカラーのズレがなくなる

-

圧倒的な発色で目を引く

-

デザインの説得力・再現性が大きく向上

-

シンプルな2色刷りでも強い印象を残せる

● 特殊インクの世界──蛍光・金・銀・パール・ホワイト…

特色インクは色だけではありません。

**「表面の質感」や「光の反射」**までも操れるようになってきました。

-

蛍光インク:ブラックライトで光る/ポスターやイベント印刷に人気

-

メタリックインク(金・銀):高級感・重厚感の演出/招待状や高級パッケージに

-

パールインク:角度で色が変わる/コスメ系印刷や高級ラベルに

-

ホワイトインク:クラフト紙や透明素材への下地・装飾に使用

これらの特殊インクを使うと、印刷物はもはや“情報を伝える道具”を超えて、見た瞬間に心を動かすプロダクトになります。

● 5色機・6色機・8色機──印刷機の進化が“表現の幅”を広げた

これらの特色や特殊インクを使うには、印刷機も進化が必要です。

-

通常:CMYKの4色機

-

高機能印刷所:5色機(+特色1色)、6色機、8色機…

-

ハイブリッド印刷機:光沢ニスやホワイト、UVコートなどにも対応

これにより、次のような「印刷+加工」の掛け算が可能になります:

-

金+透明ニスで高級POP

-

蛍光ピンク+CMYでインパクトあるDM

-

白インク+クラフト紙でナチュラルデザイン

機械の進化=表現の進化なのです。

● “色”という魔法で、印刷物は人の心をつかむ

色には、人の目を引き、記憶に残り、感情を動かす力があります。

CMYKでほとんどの色が再現できるとはいえ、その先に“狙って使う色”があることが、デザインやブランドにとって決定的な差を生みます。

印刷は「伝える」だけの道具ではなく、「心に届ける」ためのメディアである。

だからこそ、特色や特殊インクは、情報×感性の架け橋なのです。

▶併せて読みたい記事 インクとは何か?種類・仕組み・作り方・色の原理・環境課題・未来技術まで完全網羅|印刷会社が徹底解説【図解・保存版】

次章では、いよいよまとめへ向けて、

“活字と絵の印刷の融合”がどうやってデジタル・DTP・現代デザインに引き継がれていったのか、現代へのつながりを見ていきましょう。

第9章|そして今──DTP・オンデマンド・AI時代の印刷と画像表現

かつて、活字は金属で鋳造され、絵は木や銅に彫られ、職人たちの手によって一つ一つ組まれていました。

その融合は、長い試行錯誤の末にようやく達成され、網点・写真製版・カラー印刷と続く流れの中で、印刷物は“見せる情報媒体”へと進化していきました。

そして今、私たちは**コンピュータがすべてを制御する“DTP時代”**に生きています。

● 活字も絵も“デジタルで作る”時代

DTP(DeskTop Publishing)とは、パソコン上でページをレイアウトし、そのまま印刷用データとして出力する技術のことです。

もはや、鉛の活字を並べる必要はありません。

絵を木に彫る必要もありません。

すべての情報が、画面の上で整い、ひとつのデジタルデータ=印刷指示書として完成するのです。

-

文字(フォント)も、自由自在にレイアウト可能

-

写真も、色補正やトリミングがワンクリックで可能

-

イラストや図も、ソフト上で精密に描ける

-

CMYK分版・網点処理も自動化

-

プリフライト(出力前の最終確認)も一瞬

これは、印刷現場がかつて数日〜数週間かけていた作業を数分〜数時間に圧縮する革命でした。

▶併せて読みたい記事 なぜ印刷データはIllustratorが主流なのか?写植からDTPソフトの進化・PDF入稿までの歴史を徹底解説【保存版】

● オンデマンド印刷の登場──「1枚から刷れる」衝撃

さらに、近年登場したのが**オンデマンド印刷(POD=Print On Demand)**です。

-

従来のオフセット印刷:刷版を作る→大量部数に向いている

-

オンデマンド印刷:データから直接印刷→少部数でも即対応可能

これにより、個人でも企業でも、必要な分だけ、必要なタイミングで印刷できるようになりました。

-

1冊だけの自分史や卒業アルバム

-

少部数のイベントチラシ

-

カスタマイズされた名刺やPOP

-

Web注文で自宅に届く写真集・ZINE

かつて「印刷物=大量生産の世界」だった常識が、「パーソナルで柔軟な表現媒体」に変わったのです。

● AIと印刷──画像生成、色補正、レイアウトの自動化

さらにここ数年、印刷業界にもAIの波が押し寄せています。

-

AIによる自動デザイン補助(バナー・チラシ・名刺のレイアウト提案)

-

画像生成AIによるオリジナルイラスト作成(1秒で版下が完成)

-

色調補正・肌色補正の自動化

-

多言語対応のレイアウト最適化(海外展開も容易に)

これにより、デザイナーの仕事は**「ゼロから作る」ではなく、「選んで整える」へとシフトしつつあります。

つまり、かつては職人の技だった“印刷に載せるための素材づくり”が、AIとソフトの助けを借りて誰にでも扱える時代**に突入しているのです。

▶併せて読みたい記事 AI時代に「印刷物はもういらない」は間違い!超重要な理由とは?|紙×デジタルで伝える力を最大化する方法を印刷会社が解説

● それでも変わらない、“紙に刷る”という価値

ここまで印刷技術は大きく進化してきましたが、根本にある「紙に印刷する」という行為の価値は変わっていません。

-

紙は、情報を「記憶に残す」メディア

-

印刷物は「手元に届くリアルな存在」

-

写真も文章も、紙で見ると“本物”になる

デジタルで何でもできる時代だからこそ、「あえて紙にする」ことが意味を持ちます。

それは、感情を動かす演出であり、ブランドの信頼感であり、記念や贈り物としての“特別な表現”でもあります。

● 活字と絵の融合は、“誰でもできる”時代に到達した

かつて、活字を鋳造するには専門職が必要で、絵を印刷するには彫師や摺師の経験が必要でした。

今や、パソコン1台、スマホ1台で、誰でも文字と絵を美しく融合させた印刷物をつくることができます。

つまり、“活字と絵の融合”は、技術の進化とともについに一般化し、民主化されたのです。

最終章|まとめと印刷画像表現の進化年表──活字と絵、融合の500年

「文字」と「絵」──この2つをひとつの紙に一緒に刷ること。

それは印刷技術において、最も困難で、最も夢のあるテーマでした。

職人の手で描かれた絵を、正確に、鮮やかに、紙の上に再現する。

そのために、世界中の印刷人たちが素材を変え、技術を生み出し、哲学を築いてきたのです。

ここでは、時代ごとのキーマイルストーンを追いながら、活字と絵の融合の歴史500年を一望します。

● 活字と絵の印刷、融合の年表

| 年代 | 世界の動き | 日本の動き | 技術的進展 |

|---|---|---|---|

| 1400年代中期 | グーテンベルクが活版印刷術を発明 | – | 金属活字(鉛)による文字の大量印刷が可能に |

| 1500年代 | 木版による図版と活字の“別刷り”が主流に | – | 活字と絵の完全な融合はまだ |

| 1700年代 | 銅版画、石版印刷(リトグラフ)登場 | 浮世絵・錦絵の発展 | 絵は職人技、文字は機械印刷の二重構造 |

| 1800年代初頭 | 木口木版(エンドグレイン)により活字と高さを揃えた絵版が登場 | 本木昌造、和文活字を鋳造 | 活字と絵を一緒に組んで同時印刷が可能に |

| 1800年代後半 | 写真製版・網点技術が確立 | 西洋式印刷技術を導入、築地活版製造所設立 | 写真付き印刷物が誕生 |

| 1900年代前半 | CMYKによるカラー印刷が普及 | 教科書・新聞に写真・図版が多数導入 | “見る印刷物”へ |

| 1900年代後半 | DTP(デジタル組版)革命 | Mac・Illustrator・Photoshop登場 | 版下作成が完全デジタル化 |

| 2000年代以降 | オンデマンド・インクジェット・AI画像生成 | 個人印刷・Web入稿が一般化 | 誰もが“文字+絵”を自在に印刷できる時代へ |

● 人類が「絵を刷る」ために使ってきた素材たち

-

木(浮世絵・木版画)

-

銅(銅版画)

-

石(リトグラフ)

-

鉛(活字合金)

-

亜鉛・銅板(写真製版)

-

PS版(アルミ+感光樹脂)

-

インクジェットプリンタのノズル

-

そしてAI生成された画素データ

どの素材にも共通するのは、**「人の見たものを、他者に見せるための道具」**だったということです。

● そして印刷は、伝えるだけでなく“残す”ための文化へ

最終的に、印刷とは単なる情報の手段ではありません。

活字であれ、絵であれ、写真であれ──

それを紙に刻むという行為は、記録し、残し、手に取って感じる文化の根幹なのです。

かつての活字職人や摺師たちがこだわったのも、

現代のDTPデザイナーが1ピクセルを気にするのも、

根底にあるのは同じ思いです。

「この情報を、誰かに正確に、美しく、心に届くように伝えたい」

それが、500年にわたる“活字と絵の融合”の本質なのかもしれません。

\株式会社新潟フレキソは新潟県新潟市の印刷会社です。/

あらゆる要望に想像力と創造力でお応えします!

印刷物のことならお気軽にお問い合わせください。

▶ 会社概要はこちら

🔗関連リンクはこちらから

■CMYKとは?RGBとの違いと印刷用語を新潟の印刷会社が徹底解説!

■日本の伝説的印刷物『東海道中膝栗毛』とは?──十返舎一九と木版印刷が生んだ江戸のベストセラー

■宇宙人デザイン史|UFO・SF映画・ロズウェル事件が作った“世界共通の顔”

■木版印刷とは?歴史・仕組み・他印刷との違いまで徹底解説|新潟の印刷会社が語る誕生から現代の再評価まで

■インクとは何か?種類・仕組み・作り方・色の原理・環境課題・未来技術まで完全網羅|印刷会社が徹底解説【図解・保存版】

■鈴木春信と錦絵の誕生|多色刷りが変えた浮世絵と印刷文化の歴史【色彩印刷の革命】|新潟の印刷会社が解説

■なぜ印刷データはIllustratorが主流なのか?写植からDTPソフトの進化・PDF入稿までの歴史を徹底解説【保存版】

■日本の印刷はここから始まった!本木昌造と弟子たちが築いた活版印刷・出版文化・デザインのすべて【完全決定版】

■明朝体とゴシック体の違いとは?意味・特徴・使い分けまで完全解説!|書体のウラ話

■印版の歴史|素材でたどる印刷技術の進化と革命──木・銅・石・鉛・PS版・AIまで完全網羅|新潟の印刷会社が解説

■聖書はなぜ豪華に製本されているのか?|革装・金箔・信仰が込められた理由を解説