新潟で印鑑の発注をご検討の方は、こちらのサービスページをご覧ください。

「会社の印鑑って、結局なにが必要なの?」

法人を設立したばかりの方や、初めて事務を任された方から、そんな質問をよくいただきます。

実印・銀行印・角印・社判・ゴム印…。

「3点セットって何?」「全部同じに見えるけど違うの?」「シャチハタじゃダメ?」

——そう思ったあなた、大丈夫です。誰もが最初は混乱します。

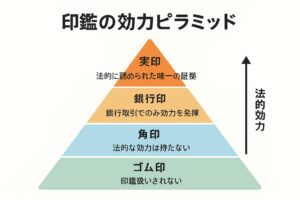

会社印鑑は、単なるスタンプではありません。

それぞれの印には、法的な効力があるものと、業務効率を支える便利印とがあり、適切に使い分けることが重要です。

また、「株式会社」「合同会社」「個人事業主」など、法人形態によって必要な印鑑や登録方法が異なる点も見落とされがち。

さらに、印鑑は請求書・領収書・契約書・封筒といったあらゆる「印刷物」とも深く関係しています。

例えば、角印が押された請求書は、書面の信頼性を高め、取引先とのスムーズなやりとりに貢献します。

また、会社名・住所・代表者名が入った三行ゴム印は、書類発行のスピードを劇的に上げてくれる存在です。

このブログでは、「会社の印鑑、どう選ぶ?どう使い分ける?」という疑問に、

印鑑の種類と役割の基本から、法人形態別の必要印、印刷物との組み合わせのコツまで、徹底的にお答えします。

法人印鑑の“正しい選び方”を知ることは、あなたのビジネスの信頼性を高める第一歩。

ここから一緒に、会社印鑑の世界をクリアにしていきましょう。

第1章:会社印鑑の種類と意味をまるごと解説|実印・銀行印・角印・社判・代表者印・ゴム印とは?

会社設立や法人運営に欠かせない「印鑑」。でも一口に“会社のハンコ”といっても、実は様々な種類があります。

この章では、それぞれの印鑑の「役割」と「使いどころ」をわかりやすく整理します。

1-1. 実印(法人実印)とは?

会社の“本印”とも呼ばれ、法務局に登録する正式な印鑑。

会社を設立する際に提出する「登記申請書」や、重要な契約書類などに使用します。

-

会社の法的な意思表示を示す印

-

登記時に印鑑届出書で登録

-

法人代表者名義で作成

-

印鑑証明書も取得可能

※実印は「代表者印」とも呼ばれることがあり、同一の印を指すことがほとんどです。

1-2. 銀行印とは?

会社名義の銀行口座を開設する際に届け出る印鑑です。

銀行との資金取引や決済処理に使われます。

-

銀行によって登録のルールが異なる

-

実印と兼用も可能だが、セキュリティ上は別にするのが望ましい

-

一度登録すると、印鑑変更に手続きが必要になるため慎重に

1-3. 角印とは?

四角い形状で、会社名が彫られた印鑑。

請求書や領収書、見積書などの「社外向け書類」に押印され、信頼感のある正式な印象を与えます。

-

登録不要の“認印”的存在

-

実務では「社判」とも呼ばれる

-

押すことで「会社が正式に発行した」書類であると示す役割

1-4. 社判とは?

広義には「会社で使用される印鑑」全般の呼び方です。

角印やゴム印、社名スタンプなどを含むケースもあります。

-

ビジネス現場では角印=社判という使われ方が主流

-

「社判ください」と言われたら、ほぼ角印のこと

1-5. 代表者印とは?

「法人を代表する者」が登録した実印を指します。

つまり、代表者印=法人実印であることが大半です。

-

会社の意思決定を示す最重要印

-

法的効力を持つ場面で使用される(契約書・登記書類など)

-

印影が印鑑証明書に記載される

1-6. ゴム印(住所印・三行印)とは?

印鑑登録されない、実務向けのスタンプ。

社名・住所・代表者名を一度に押せる「三行ゴム印」や「住所印」は、日々の書類作業で大活躍します。

-

書類発行時に押すことで発行者情報を明示

-

封筒・送付状・納品書などの処理が時短に

-

「分割式(ジョイント式)」なら情報変更にも対応しやすい

1-7. 一覧で整理!会社印鑑の種類と用途まとめ

| 種類 | 主な用途 | 登録の有無 | 印鑑証明の発行 | 通称 |

|---|---|---|---|---|

| 実印 | 登記申請・契約書・法的書類 | 必要(法務局) | 可能 | 代表者印 |

| 銀行印 | 会社口座開設・資金取引 | 任意(銀行) | 銀行による | ― |

| 角印 | 請求書・見積書・領収書 | 不要 | 不可 | 社判 |

| ゴム印 | 書類・封筒・送り状の社名記載 | 不要 | 不可 | 住所印・三行印など |

第2章:書類別・場面別!印鑑の正しい使い分け完全ガイド【角印・実印・銀行印・ゴム印】

法人で使う印鑑は、種類ごとに「押すべき書類」と「押してはいけない書類」があります。

間違って使うと「契約が無効になる」「再提出を求められる」「信頼性を損なう」などのトラブルに発展することも。

ここでは、実際の書類ごとに、どの印鑑を使えばいいのかを徹底的に整理していきます。

2-1. 書類別:この書類にはこの印鑑!使用マトリクス表

| 書類/シーン | 使用する印鑑 | 解説 |

|---|---|---|

| 法人設立登記申請書 | 実印(代表者印) | 法務局に提出。法人設立の第一歩 |

| 銀行口座開設 | 銀行印(または実印) | 登録時に印鑑届出書を提出。金融機関によって条件が異なる |

| 各種契約書(売買・業務委託など) | 実印+印鑑証明書 | 高額取引や正式な契約には必須。法的効力を持たせるため |

| 見積書・納品書・請求書 | 角印(社判) | 書類の正当性・信頼性を担保。押印があると印象が全然違う |

| 領収書 | 角印 or ゴム印 | 金額記載のある書類。正式感を出したい場合は角印を推奨 |

| 封筒・送付状 | ゴム印(三行印) | 差出人としての明示/処理が早くなる |

| 社内報告書・回覧文書 | ゴム印 or シャチハタ | 内部書類ならOK。ただし社外提出書類では避けるべき |

| PDF形式の契約書・送付資料 | 電子印鑑・印影画像 | 最近は電子印鑑対応の契約が増加中。印影を埋め込むと◎ |

2-2. 実印を押すのは「法的な責任」が伴うときだけ!

実印(代表者印)は、法人としての意思を示す「最重要印鑑」です。

書類にこの印が押されていると、「会社として正式に承認した」という証拠になります。

こんなときは実印+印鑑証明が必要:

-

会社設立登記、代表者変更登記

-

事務所移転登記

-

高額な取引に関する契約書(不動産、業務委託、M&Aなど)

-

官公庁への申請や届出書類(補助金、認可申請など)

注意点:

-

押印ミス(印影のズレ・不鮮明)でも再提出が必要になる

-

印鑑証明書と印影が一致しないと書類が無効になるケースも

2-3. 「角印」はビジネスの日常で一番出番が多い!

角印は、会社名が彫られた四角い印鑑で、いわば“社判”の代表格です。

登記のような法的効力はありませんが、ビジネス上の実務では最もよく使われる印鑑です。

使用シーン:

-

請求書、見積書、納品書、注文書、領収書、発注書

-

会社案内、挨拶状、営業資料

-

社外向けFAX送付状 など

メリット:

-

「この書類は会社が正式に発行したものです」と一目でわかる

-

社名が印字されていても、印鑑を押すことで信頼性が格段にアップ

-

書類の改ざんを防ぐセキュリティ効果も

2-4. 銀行印は“会社のお財布”を守る重要な印鑑

銀行印は、銀行口座の登録時や資金の移動時に使う印鑑です。

実印とは別に作っておくことで、リスクを分散できます。

使う場面:

-

会社名義の口座開設

-

振込依頼書の提出

-

小切手・手形など金融文書の承認

実印との違い:

-

実印は「法的な意思表示」

-

銀行印は「資金の出入りに関する意思表示」

注意点:

-

登録後の変更は非常に面倒!失くさない管理が重要

-

同じ印鑑を実印・銀行印で兼用するのは避けるのがベター

2-5. ゴム印(住所印・三行印)は日常業務の時短アイテム

ゴム印は、印鑑登録こそされていないものの、**業務を支える“縁の下の力持ち”**です。

定番の三行ゴム印:

-

1行目:会社名

-

2行目:代表者名

-

3行目:住所(+電話番号)

よく使われる場面:

-

封筒の差出人欄

-

書類の社名記載欄

-

手書き書類に正確な情報を一瞬で押印

ジョイント式(分割タイプ)も人気:

-

住所変更・代表者変更にも柔軟に対応できる

-

法人化・移転を繰り返す中小企業にもおすすめ

2-6. シャチハタは絶対NGな場面に注意!

「シャチハタでもいい?」と聞かれますが、答えは基本的にNOです。

シャチハタ(インク内蔵式スタンプ)は、法的効力がないばかりか、にじみやすく偽造しやすいため、ビジネスの正式書類では使用不可とされています。

シャチハタがNGな場面:

-

契約書

-

会社登記関係

-

金融機関書類

-

官公庁提出書類

OKな場面:

-

社内メモ・日報・軽い回覧文書

-

ちょっとした確認印(担当者名など)

この章で「何に、どの印鑑を使えばいいか」がかなり明確になったはずです。

次の第3章では、「会社の形態別」に、必要な印鑑や登記の違いを解説していきます!

第3章:法人の種類で変わる?印鑑の必要性と選び方【株式会社・合同会社・個人事業主まで】

実は、会社の種類(法人形態)によって、必要な印鑑や登録のルールは大きく異なります。

この章では、**法人の形態ごとに「どの印鑑が必要か」「どこで登録するか」「どこに使うのか」**を一つずつ整理します。

3-1. 【株式会社】の印鑑事情

最もスタンダードな法人形態で、登記・契約・印刷物すべてに印鑑が必要になります。

必要な印鑑:

-

実印(代表者印) → 法務局で印鑑登録

-

銀行印 → 会社口座の開設に

-

角印 → 書類や請求書に

-

ゴム印(三行印など) → 封筒・社内文書に

ポイント:

-

設立登記時に必ず実印を届け出る

-

取引先との契約では、実印+印鑑証明を求められるケースが多い

-

印刷物(封筒・名刺など)との組み合わせで「会社の顔」にもなる

3-2. 【合同会社(LLC)】の印鑑事情

2006年に制度ができた新しい法人形態。印鑑の使い方は株式会社とほぼ同じです。

必要な印鑑:

-

実印(代表社員の印) → 登記に必要

-

銀行印 → 口座開設で使用

-

角印・ゴム印 → 実務で使用

ポイント:

-

合同会社も登記に印鑑届が必要

-

組織がコンパクトなので印鑑の使い分けはシンプルにできる

-

ただし、外部との信用確保のために角印はしっかり用意すべき

3-3. 【有限会社】の印鑑事情

新設できないが、既存の有限会社は今も多く存在。株式会社と同様の印鑑運用が求められます。

必要な印鑑:

-

実印(法務局登録)

-

銀行印

-

角印

-

ゴム印

ポイント:

-

組織形態上、契約や登記の頻度は少なめでも、印鑑の効力は株式会社と変わらない

-

「有限会社」という法人格を明示する必要があるので、角印やゴム印の表記に注意(「(有)」の略称でもOK)

3-4. 【個人事業主】の印鑑事情

法人ではないため、「登記」は不要ですが、税務署や市区町村への開業届時に印鑑を使うケースが多いです。

必要になる印鑑(用途に応じて):

-

個人の実印 → 市区町村で登録可

-

銀行印 → 屋号付き口座開設時に必要

-

ゴム印(三行印) → 屋号+住所で使える

-

角印(任意) → 請求書や領収書での信頼性UPに

ポイント:

-

法人印ではないため印鑑証明の法的効力は限定的

-

取引先が法人の場合、角印を用意しておくと信用につながる

-

屋号入りの印鑑はブランディングにも有効

3-5. 【NPO法人・社団法人・財団法人】などの特殊法人

公益性のある法人格を持つため、設立時・運営時ともに「印鑑による正式な意思決定」が必須になります。

必要な印鑑:

-

実印(代表者印) → 設立登記時に必要

-

銀行印 → 助成金管理や収支管理で必須

-

角印 → 各種提出書類、助成金関係の信頼担保

-

ゴム印 → 書類作成・郵送などの業務に活用

ポイント:

-

行政や自治体と関わる書類が多いため、角印とゴム印は高頻度で使用

-

設立時には定款・登記書類への正確な押印が求められる

3-6. 法人形態別 印鑑必要チェックリスト

| 法人形態 | 実印 | 銀行印 | 角印 | ゴム印 | 登録先 |

|---|---|---|---|---|---|

| 株式会社 | 必須 | 推奨 | 必須 | 推奨 | 法務局 |

| 合同会社 | 必須 | 推奨 | 必須 | 推奨 | 法務局 |

| 有限会社 | 必須 | 推奨 | 必須 | 推奨 | 法務局 |

| 個人事業主 | 任意 | 任意 | 任意 | 推奨 | 市区町村 |

| NPO法人など | 必須 | 必須 | 必須 | 推奨 | 法務局ほか |

このように、法人の形態によって必要な印鑑の数や登録場所が変わってきます。

しかしどんな形態であっても、「実印」「角印」「ゴム印」の三本柱を用意しておけば、業務のほとんどに対応できるのが現実です。

次章ではいよいよ、「これらの印鑑が印刷物とどう関係するのか?」を深堀りしていきます。

第4章:法人印鑑と印刷物のリアルな関係|書類の信頼性が“押印ひとつ”で変わる!

請求書や領収書、契約書や封筒…

あらゆるビジネス書類は「印刷された情報」と「押印された印鑑」の組み合わせで信頼性を構築しています。

印鑑は単なる“スタンプ”ではありません。

それは、**会社が責任を持って発行したことを可視化する、いわば『信頼のシンボル』**です。

この章では、法人印鑑が印刷物とどう結びつき、どのように使えば「伝わる・通る・選ばれる」書類になるのかを徹底解説していきます。

4-1. なぜ押印が「信頼」を生むのか?

たとえば、まったく同じレイアウト・同じ内容の請求書が2枚あったとして、片方に角印が押されていたら——

見る側(取引先・経理・顧問など)は、押印されている方を“より正式なもの”として扱います。

押印のある書類には以下のような心理的・実務的効果があります:

-

「人の手が入った」ことによる信頼性

-

「発行責任者が存在する」という安心感

-

「改ざん・差し替えされていない」という証明性

-

「丁寧な仕事をしている会社だな」という印象

一方で、押印がないことで「この請求書は誰が出したの?」「正式な書類?」と疑問を抱かれることも。

4-2. 印刷物×印鑑の具体的な組み合わせパターン

| 印刷物の種類 | 印刷内容 | 推奨される印鑑 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 請求書 | 社名・請求内容・日付など | 角印 | 初回の取引先や公的機関へ提出する場合は必ず押印推奨 |

| 見積書 | 金額・数量・条件 | 角印 | 価格交渉・受注前段階でも押印で信頼度がUP |

| 領収書 | 金額・発行日・発行者 | ゴム印+角印(ダブル押印) | 金銭授受の証明として、押印があるとトラブル回避につながる |

| 契約書 | 契約条項・金額・期間 | 実印(+印鑑証明書) | 高額契約では実印以外は無効とされるケースもある |

| 納品書・受領書 | 商品名・数量・納品日 | 角印またはゴム印 | 品物と一緒に渡す場合は現場で押せるゴム印が便利 |

| 封筒・送付状 | 社名・住所・ロゴ・電話番号 | ゴム印(三行印) | 急な発送でも即対応。印刷よりフレキシブル |

| DM・パンフレット | 広告文・社名・連絡先 | デザインとして印影画像 | 印刷済み資料には「印影のビジュアル」で信頼感を演出 |

4-3. 「印刷だけ」では足りないと感じる理由とは?

印刷された社名・住所は視覚的に整っていますが、それだけでは書類が「誰によって発行されたのか」が曖昧です。

そこに印鑑が押されることで…

-

「この書類はうちの会社が出したものです」

-

「私はこの内容に責任を持ちます」

…という“メッセージ性”が生まれます。

特に請求書や領収書は、お金に関わる書類。

わずか1つの印鑑の有無が、「支払スムーズさ」「処理スピード」「信頼性」に直結するのです。

4-4. ゴム印は「印刷の代わり」だけじゃない。攻守万能の便利ツール!

ゴム印、特に三行印(会社名+住所+代表者名)は、印刷内容の補完役としても大活躍します。

-

書類テンプレートに会社情報を入れ忘れた

-

急ぎの見積書を手書きで出すしかない

-

封筒が足りず、社名印刷のないものを使うことに

こんな時に、ポンと押せば一瞬で“正式な書類”の完成。

さらに、ジョイント式の分割ゴム印なら、代表者変更・移転・屋号変更にも柔軟対応できます。

4-5. 電子印鑑・印影画像の印刷活用が進化中

テレワークや電子契約の普及により、「PDF+印影画像」の書類提出も増えています。

そこで注目されているのが、印影データの印刷活用。

-

請求書テンプレートに角印のスキャン画像を配置

-

契約書データに代表者印の印影をレイアウト済みに

-

PDF納品書にゴム印の代わりとして印影をプリント

ただし、印影画像には法的効力がないため、契約書などの重要文書では、以下の対応が求められます:

-

電子署名との組み合わせ

-

実印を押した書面を郵送

-

相手方に「印影データで可否確認」を取る

4-6. 「押印し忘れ」によるトラブル事例とその対策

押印忘れによって発生する代表的なトラブルには以下のようなものがあります:

-

契約書に押印がなく、契約が無効扱いに

-

領収書に印がなく、経理処理で差し戻しに

-

請求書に社判がなく、支払いが先送りにされる

-

書類の改ざんを疑われた

対策:

-

書類テンプレートに「印影スペース」を設けておく

-

提出前のチェックリストを作成(→第5章で紹介)

-

ゴム印は各部署・現場にも複数常備しておく

-

電子印鑑ツールを導入して印影画像の統一管理

4-7. 「印刷物×印鑑」は、会社のブランディングにもなる

角印やゴム印の印影は、単なる押印ではなく**“企業のスタンス”や“姿勢”を伝えるデザイン要素**でもあります。

-

ロゴ入りの角印:ビジュアルと機能性の両立

-

明朝体や篆書体の書体選びで“重厚感”を演出

-

紙色やレイアウトと調和させた押印位置の設計

印刷会社であれば、押印スペースを考慮した帳票設計や、印影の美しさが映える封筒デザインなども提案できます。

印刷された書類は「情報」、そこに押された印鑑は「意思」。

この2つが重なった瞬間、ただの紙が“信頼されるビジネスツール”に進化します。

次章では、実際に法人印鑑を作成する際の書体・素材・サイズ・レイアウトの選び方を徹底解説していきます!

第5章:法人印鑑の正しい作り方と選び方|書体・素材・サイズ・セット構成まで完全ガイド

法人印鑑は、いったん作ったら**長く使い続ける“会社の顔”**です。

特に「実印」は法務局に届け出る正式な印鑑になるため、デザインや仕様の選択には慎重さが求められます。

この章では、これから法人印鑑を作る方、買い替えを検討している方に向けて、プロ目線でおすすめの選び方とその理由を丁寧に解説します。

5-1. 書体の選び方|「読めない」くらいがちょうどいい?

法人印鑑の書体には、主に以下の4種類があります。

| 書体名 | 特徴 | 向いている印鑑 |

|---|---|---|

| 篆書体(てんしょたい) | 最も伝統的。読みにくいが重厚感あり。偽造防止にも強い | 実印・角印 |

| 印相体(いんそうたい) | 線がつながり一体化。視認性と複製防止のバランスが良い | 実印・銀行印 |

| 古印体(こいんたい) | 柔らかく、やや読みやすい。親しみある印象 | ゴム印・日常使用印 |

| 楷書体 | 普通に読みやすい。カジュアルだが偽造にはやや弱い | ゴム印・一行印など |

実印・角印には偽造防止性を重視し、篆書体または印相体が最もおすすめです。

5-2. 素材の選び方|木?牛?チタン?それぞれのメリット・注意点

印鑑の素材は「耐久性」「価格」「印影の美しさ」などで大きく変わります。

| 素材 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 柘(つげ) | 伝統的な木材 | 安価/捺印しやすい | 摩耗しやすい/長期使用に不向き |

| 黒水牛 | 高級感ある天然素材 | 弾力あり、印影が鮮明 | 湿度や乾燥に弱く、手入れが必要 |

| 牛角(白) | 高級感と強度を両立 | 見た目が美しい/歪みに強い | 高価/人気で入手困難な時期も |

| チタン | 現代的で最強の耐久性 | 錆びない/半永久的に使える | 重たい/高価格帯 |

→ 実印はチタンか黒水牛が人気。コスト重視なら柘でもOK。

5-3. サイズの選び方|役割ごとに最適な直径がある

法人印鑑には「このサイズじゃなきゃダメ」というルールはありませんが、慣例的に次のような直径が定番です。

| 印鑑種類 | おすすめサイズ(mm) | 備考 |

|---|---|---|

| 実印 | 18.0mm | 会社の代表印。最も重要 |

| 銀行印 | 16.5mm | 実印と差別化されることが多い |

| 角印 | 21.0〜24.0mm | 四角い印鑑。社判として使う |

| ゴム印(三行印) | 横60mm×縦20mm前後 | 会社名・住所・代表者名を配置 |

→ 実印と銀行印のサイズを微妙に変えておくと、取り違えを防げます。

5-4. 法人印鑑は「3点セット」購入が基本!

法人印鑑は、以下の3本をまとめて揃えるのが基本です。

-

実印(代表者印) … 登記用・契約書類用

-

銀行印 … 会社の資金を扱う

-

角印(社判) … 請求書・見積書などの日常業務で使用

さらに、三行ゴム印を加えた4点セットが最も実務に即した構成です。

5-5. ケース・朱肉・印鑑マットも地味に重要

忘れがちですが、次のような付属品も業務のスムーズさに直結します。

-

印鑑ケース(黒革・朱色の布張りなど) → 高級感と実用性を両立

-

朱肉(速乾性タイプが◎) → 印影の美しさに直結。ケチらない方が良い

-

印鑑マット(押印台) → デスクに常備でブレずに綺麗な印影を残せる

→ 書類の信頼性=“印影の美しさ”と直結しているため、これらも大切。

5-6. 法人印鑑の作成タイミングと注意点

-

法人設立手続き前に必ず用意すること!

→ 実印がないと登記申請ができません。 -

銀行印は口座開設の前日までに作成を

-

角印・ゴム印は登記完了後すぐに必要になるので並行して準備

→ 新潟フレキソでは、印鑑と封筒・帳票類などの印刷物をまとめて納品できます。設立時のバタバタも安心サポート!

📝コラム1:実印がこの世にふたつとない理由と、その奥深い仕組み

「実印って、なぜ“この世に同じものがふたつとない”って言われるの?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?

実印は、あなたの会社の意思決定を示す最も重要な印鑑です。そして、その**唯一性(ユニークネス)**が法律的にも信用の根幹になっています。

では、なぜ同じものが存在しないのでしょうか?

【理由1】彫刻方法が“完全手作業”または“半手作業”だから

高品質な実印は、機械で単純コピーするのではなく、職人の手で微細な調整を加えて仕上げられます。

-

書体をベースにしても、線の太さや傾きに微妙な“クセ”を加える

-

印影の内側や輪郭線も、彫刻刀の“わずかなブレ”が唯一性を生む

-

「肉眼ではわからない違い」こそがコピー防止の最大の防壁

【理由2】篆書体・印相体の“読みにくさ”が逆に効く

実印でよく使われる篆書体(てんしょたい)や印相体(いんそうたい)は、見た目の判読性が低いことで知られています。

これが逆に、「印影を真似しづらくする」セキュリティ機能になっています。

-

線がつながっていて読めない=簡単に模写できない

-

「どこが“口”で、どこが“田”なのか分からない」=逆に安全

【理由3】印影の登録によって“唯一”として認定される

法務局に印鑑届を出すと、**印影(はんこのカタチそのもの)**がスキャンされて保管されます。

この印影と一致しない限り、同一印鑑とは認められません。

つまり、「見た目が似ている」だけでは不十分。登録印とピッタリ一致しないと効力を発揮しないのです。

【理由4】“作り直しのたびに微妙に違う”のが普通

実印を紛失して作り直す場合も、まったく同じ印影にはなりません。

-

職人が再現しても、刃の癖・素材・わずかなズレで微差が出る

-

登録印影と一致しないため、再登録が必要

この“ズレが避けられない構造”こそが、世界にひとつの実印を守る鍵なのです。

【まとめ】実印の「唯一無二」は、技術と制度が支える“信頼の象徴”

実印は、ただの木やチタンを削った物体ではなく、

-

職人の技術

-

書体の構造

-

登録制度

-

偽造防止の理論

…これら全てが積み上げた、「あなただけの証明印」なのです。

そしてだからこそ、契約書・登記・官公庁とのやり取りに“絶対的な証拠力”を持つのです。

コラム2:ぶっちゃけ“実印だけ”でなんとかなる?——他の印鑑の「意味」と「価値」を見直す

法人印鑑には「実印」「銀行印」「角印」「ゴム印」といろいろありますが、

…正直、**“実印さえあれば最悪なんとかなる”**というのは事実です。

■ 実印だけは「法的に認められた唯一の証拠」

実印は、法務局に届け出て「この会社の代表者の意思表示です」と公式に登録された印鑑です。

-

登記も

-

契約書も

-

法的な争いになったときも

最終的に実印の押された書類が“会社の意志を示した証拠”になる。

つまり、他のどの印鑑よりも“証拠力”が圧倒的に強い。

■ 銀行印・角印には“法的効力”はない

ここが誤解されがちですが、

-

銀行印 → 銀行との間でのみ効力がある。法務局では一切関係なし

-

角印 → 登録もされないし、押したからといって契約が成立するわけでもない

-

ゴム印 → そもそも印鑑扱いですらなく、単なるスタンプ

つまり、「この印鑑を押したから契約が成立した」「法的に有効」とまでは言えないのが現実。

■ でも、それでも“他の印鑑”はなくせない理由

ここで逆説です。

法的には実印さえあれば良くても、実務では“実印だけ”では仕事が回らないんです。

-

毎回、契約書に実印+印鑑証明を添付する? → めっちゃ手間

-

銀行印と実印が同じだと、万が一紛失したときのリスクがでかい

-

請求書に角印がないと「大丈夫?この会社…」と先方に不安を与える

-

封筒や送り状にゴム印がなかったら…地味に超めんどくさい!

つまり、法的効力ではなく、“業務効率・信頼性・安心感”を支えるために必要なんです。

■ まとめ:実印は「最後の砦」。でも他の印鑑は「毎日の武器」

実印は、会社にとっての“最後の切り札”であり、法的に絶対的な存在。

けれど、日々の業務をスムーズに、信頼あるかたちで進めるためには——

-

書類の正当性を印象づける角印

-

現場や庶務を支えるゴム印

-

資金管理の入口となる銀行印

…それぞれに意味と役割があります。

だからこそ、「実印だけでいい」と考えるより、適切に“使い分けられる体制”がある方が、結果的に会社は強くなるんです。

印鑑の法務・実務比較表

| 印鑑種類 | 法的効力 | 実務での使用頻度 | 想定使用シーン |

|---|---|---|---|

| 実印 | ◎ 法務局に登録され、法的証拠力あり(契約・登記で使用) | △ 登記や契約など限定的な場面で使用 | 法人設立/契約書/登記変更/重要書類 |

| 銀行印 | △ 銀行内でのみ効力。法務上の効力はない | 〇 金融手続きで高頻度に使用 | 口座開設/振込依頼書/通帳印 |

| 角印 | × 法的効力なし。証明力も限定的 | ◎ 請求書・領収書など日常業務で頻繁に使用 | 請求書/見積書/納品書/領収書 |

| ゴム印 | × 印鑑として法的には扱われない(スタンプ) | ◎ 封筒・社内書類・送付状など多岐に使用 | 封筒/送付状/社内回覧/住所スタンプ |

第6章:法人印鑑の登録・証明・管理マニュアル|トラブル対応&電子印鑑との付き合い方まで

法人印鑑は作って終わりではありません。

登録・証明・保管・更新・紛失時の対応など、“正しく使い続ける”ための運用ルールがとても重要です。

また、最近では「電子印鑑」や「印影データ」を活用した業務も広がっており、その使い分けも知っておく必要があります。

この章では、法人印鑑の運用に関するリアルなポイントをまとめて解説します。

6-1. 実印の登録方法と印鑑証明書の取得

法人を設立したら、まず法務局に「印鑑届書」を提出し、実印(=代表者印)を登録します。

登録の流れ:

-

印鑑を用意(18mm径が一般的)

-

「印鑑届書」に必要事項を記入

-

管轄の法務局に提出

-

「印鑑カード」を発行してもらう

印鑑証明書の取得:

-

登録後、法務局またはオンラインで取得可能(印鑑カードが必要)

-

契約書などに添付することで「この印影は確かに登記されたもの」と証明できる

6-2. 登録後に注意すべきこと|変更・廃止・再登録

代表者の変更があった場合:

→ 新しい代表者の印鑑を登録し直す必要あり。旧代表者の実印は使えなくなる。

印鑑の変更・紛失:

→ 再登録が必要。印鑑証明書もすべて差し替えになる。

複数印鑑の同時登録は不可:

→ 法務局に登録できる実印は“1社につき1本のみ”。複数印は認められない。

6-3. 法人印鑑の正しい保管と管理方法

実印・銀行印は厳重に保管!

-

金庫や鍵付きの引き出しに保管

-

使用履歴や押印ログを記録する企業も多い

-

「誰が・いつ・何に押したか」が明確になると安心

角印・ゴム印は現場に複数用意してもOK

-

押印が日常的に発生するため、各部署に1本ずつ配置が便利

-

ただし、「押していい範囲・書類」を明確にしておくこと

印鑑の貸し借りNG!

-

押印権限が不明確なまま使用されると、トラブルや不正の温床になる

6-4. 紛失したらどうなる?再登録の手続きとリスク

実印を紛失した場合の対応:

-

速やかに印鑑届の廃止届を提出

-

新たに印鑑を作成

-

新しい印鑑を再登録

-

必要があれば、取引先や関係各所へ印鑑変更通知を出す

リスク:

-

第三者に悪用されると、勝手に契約されてしまうリスクも

-

銀行印や実印は、コピー・保管・移動も含めて取り扱いに注意を

6-5. 電子印鑑との付き合い方|便利だけど注意点も

「紙+印鑑」から、「PDF+電子印鑑(印影画像)」に移行している企業も増えています。

主な種類:

-

印影画像(スタンプ画像として使用)

-

電子印鑑ツール(Adobe Acrobat、DocuSign、クラウド契約など)

メリット:

-

郵送不要、即時送付でスピードアップ

-

押印漏れ・押し忘れを防げる

-

在宅勤務・リモート環境にも対応可能

注意点:

-

印影画像には法的効力がない(あくまで見た目だけ)

-

実印が必要な契約には使えない

-

相手先が「電子印鑑可」であることを必ず確認

→ 重要契約は紙+実印/日常業務はPDF+電子印影という使い分けが主流

6-6. 法人印鑑の「定期見直し」でトラブルを防ぐ!

長年放置されがちな印鑑関連ですが、定期的な見直しと棚卸しがリスク回避につながります。

-

代表者変更・社名変更・住所変更のタイミングで印鑑を再確認

-

登録印と使っている印がズレていないかチェック

-

ゴム印が古くなって印影が潰れていないかも確認

第7章:法人印鑑に関するよくある質問まとめ【FAQ】

Q1. 実印と代表者印って何が違うの?

基本的には同じものです。

法務局に「代表者の印鑑」として届け出た印が、登記上「実印」となります。

つまり、「代表者印として使われる実印」と理解すればOKです。

Q2. 銀行印と実印を兼用してもいいの?

可能ではありますが、おすすめしません。

理由はセキュリティ面。

万が一実印を紛失した場合、銀行口座まで変更が必要になると大きな手間です。

リスク分散の意味でも、別々に用意しましょう。

Q3. 角印ってなくても大丈夫?

法的には不要ですが、実務では“ないと困る”ケースが多いです。

-

請求書に角印がないと「非公式」と見なされる企業もある

-

改ざんや書類の信頼性を担保する意味でも“社判”として重要

特に初めての取引先や公的機関に提出する書類には、角印を推奨します。

Q4. シャチハタは使っちゃダメなの?

ビジネス上の正式な書類ではNGです。

シャチハタはインク内蔵式のスタンプで、複製しやすく、耐久性や信頼性に劣るため、

法務局・銀行・官公庁・契約書等では使用できません。

軽い社内書類や回覧程度に留めておきましょう。

Q5. ゴム印って印鑑なの?それともスタンプ?

法律上は“印鑑ではない”=スタンプ扱いです。

でも、実務ではめちゃくちゃ重要。特に住所・社名・代表者名がまとめて押せる「三行ゴム印」は、封筒や帳票、送付状に不可欠な存在です。

Q6. 電子印鑑と実印の違いは?

-

実印:法務局に登録された“物理的な印鑑”で法的効力を持つ

-

電子印鑑:印影の画像やデジタルツールによる押印で、見た目の効力はあっても、法的な証明力は原則ナシ

ただし、「電子契約」サービス(クラウドサイン、DocuSignなど)を利用すれば、電子署名とあわせて法的な証拠力を持たせることも可能です。

Q7. 印鑑証明書ってどんなときに必要?

-

法人設立時(登記申請)

-

不動産取引や重要な契約書類の提出

-

大口の融資・補助金申請・登記変更手続き など

“この印鑑は確かに法務局に登録されています”という証明書であり、実印とセットで初めて「法的に有効な契約」が成立するケースもあります。

Q8. 実印をなくしたらどうなる?即ヤバい?

ヤバいです。すぐに対応しましょう。

-

登録廃止 → 新しい印鑑を作成 → 再登録

-

重要書類への悪用を防ぐためにも、関係先に「印鑑変更通知書」を提出

-

銀行印を兼用している場合は、銀行にも変更届け出を!

Q9. 印鑑って何年くらい使えるの?

-

木材系(柘):10〜15年が目安。湿気や摩耗に弱い

-

黒水牛・牛角:手入れ次第で20年以上使える

-

チタン製:半永久的に使用可能。重いが最強素材

→ 定期的に「印影がかすれていないか」「欠けていないか」をチェック!

Q10. 会社名や住所が変わったら印鑑も変えなきゃダメ?

基本的には変えるのが望ましいです。

-

会社名・代表者名が彫られている場合、旧情報のままだと印影と実態がズレる

-

登記や取引先への印象を損なうリスクあり

-

ゴム印や角印は速やかに作り直しを!

Q11. 三文判って実印にできますか?

理論上は可能ですが、絶対におすすめしません。

三文判とは、文房具店や100円ショップなどで売られている「大量生産された既製品の印鑑」のこと。誰でも同じ名字の印鑑をすぐに買えるため、まったく唯一性がなく、偽造や悪用のリスクが非常に高いです。

たとえ法務局に提出して「実印」として登録できたとしても——

-

他人が同じ印鑑を簡単に入手できる

-

偽造・なりすましが発覚しても責任は登録者側に

-

印鑑証明の意味が実質ゼロになる

という重大なリスクを抱えることになります。

まとめ:

実印は「この印影はこの人(会社)だけのもの」と証明するための印鑑。

それを大量生産品で済ませるのは、家のカギを“全部共通の合鍵”にしてるようなものです。

必ず唯一性のあるオーダー印鑑を作りましょう!

Q12. 印鑑なしで会社を設立することってできますか?

結論:できます。ただし「電子定款+電子署名」で行う必要があります。

■ 通常の会社設立(紙の定款提出)では印鑑が必要

紙の定款を法務局に提出する場合は、必ず代表者の実印を押印し、

さらに印鑑届書の提出も必要となります。

つまり、印鑑を作らずに“紙で”設立しようとするのは基本的に不可能です。

■ 印鑑なしで設立するには「電子定款」がカギ!

近年は「電子定款」「オンライン登記申請」の普及により、物理的な印鑑が不要な方法が出てきました。

必要なもの:

-

電子定款の作成(PDF+電子署名付き)

-

電子証明書(マイナンバーカードや司法書士等の電子署名)

-

法務局の「登記ねっと(登記・供託オンライン申請システム)」を使用

この方法なら、印鑑届出不要=実印登録不要で、会社設立が可能になります。

■ ただし注意点も…

-

設立後の銀行口座開設や契約業務では結局「印鑑」が必要になることが多い

-

オンライン登記に不慣れな場合、手続きが複雑

-

電子証明書の取得や設定に時間と手間がかかる

→ “印鑑なしで設立”は可能だが、印鑑不要のまま運営するのは現実的ではないケースが多いです。

まとめ:

会社の設立だけなら「印鑑レス」はできます。

でも、日常業務・契約・金融手続きに対応するには、やっぱり法人印鑑は持っておくのが安心です!

Q13. 「印鑑」の“鑑”って、どんな意味?

「印鑑(いんかん)」の“鑑”は、実は**“見本・証明・照合のための基準”**という意味があります。

■ 「鑑」の本来の意味は?

-

漢字の意味:かがみ(鏡)/模範/証拠になるもの

-

使い方の例:

-

鑑定(真贋を見極めること)

-

鑑識(証拠から人物や物を特定する技術)

-

手本・模範の人を“鑑”とする

-

つまり、“鑑”とは「何かを見極めるときの照らし合わせ基準」として使われる言葉なのです。

■ 「印鑑」はなぜ“鑑”を使うの?

「印鑑」とは、本来「印影(=押された印の形)」そのものを指します。

そしてこの“印影”は、印鑑証明書で**「本人(本社)が押した本物であることを照合・確認するための見本」**として機能します。

つまり、「鑑=照合の基準」になるから“印鑑”と呼ばれるのです。

■ 間違いやすいけど…

-

「印鑑=印影」や「印鑑=印章」と混同されることもありますが、

-

本来は「印鑑=登録された“印影”そのもの」という意味なんです!

まとめ:

“鑑”は「見極めるための基準」という意味。

つまり「印鑑」とは、**“その印が本物かどうかを見極めるための証拠印”**というわけなんですね。

Q14. 印鑑を綺麗に押すにはどうすればいいですか?

コツを押さえれば、誰でも綺麗な印影を残せます!

以下に「基本の押し方」と「道具選びのポイント」をまとめました。

■ 押印の基本ステップ(丸印・角印共通)

-

朱肉は“軽くトントン”とつける

-

ドボッとつけすぎるとにじみます

-

ゴム印系は朱肉よりスタンプパッド推奨

-

-

紙の上に印鑑を“垂直に置く”

-

斜めになると、片方だけ濃くなる or かすれる原因に

-

-

上から“均等な力”でまっすぐ押す

-

力みすぎず、ぐりぐりしないのがコツ

-

小刻みに揺らすのはNG(線がダブる)

-

-

3秒くらい静止 → ゆっくり真上に引き上げる

-

スッと引くと紙が持ち上がって印影がぶれることも

-

■ ワンポイント!「道具」も大事です

-

速乾タイプの朱肉(シャチハタ製など)がおすすめ

→ 鮮明で乾きやすく、書類をすぐ重ねられる -

印鑑マット(押印マット)を使うと一発で綺麗に!

→ デスクの固さがムラを生む原因。専用マットがあると完璧 -

こまめな掃除も重要

→ 朱肉が詰まってると線が潰れて見えなくなります

■ NG例と対処法

| トラブル | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 印影がにじむ | 朱肉のつけすぎ | ティッシュで軽く拭いて調整 |

| 一部がかすれる | 押すときに力が偏っている | マット使用+真上から押す |

| 影が二重になる | 押したあとに手がぶれた | 3秒静止&真上に引き上げる |

まとめ:

「押すだけ」と侮るなかれ。綺麗な印影は“会社の印象”を左右します。

ちょっとしたコツと道具の工夫で、誰でも見栄えの良い印鑑が押せますよ!

Q15. 印鑑って黒インクじゃダメなの?赤じゃないといけない理由は?

結論:黒インクは基本NG。公式文書には「朱肉(赤系)」が原則です。

■ なぜ赤(朱色)なの?

-

昔からの慣習であり、信頼と格式の象徴

-

日本では古来、**「朱色=公式な印」**とされてきました(=“朱印”文化)

-

-

視認性が高く、印影の偽造防止にも有効

-

赤はインクの中でも“にじみやすく”、偽造しにくい

-

コピーしても「明確に印鑑が押されている」と分かる

-

-

公的機関や銀行が「朱肉に限る」と明記しているケースが多い

-

法務局/税務署/金融機関の多くが「朱肉で押印された印影」でないと受理しません

-

■ 黒インクの印鑑がNGな例

| 使用書類 | 黒インクNG? | 理由 |

|---|---|---|

| 登記申請書・会社設立書類 | NG | 法務局では朱肉印限定 |

| 契約書 | NGが多い | 印鑑証明と印影が一致しない扱いになる可能性あり |

| 銀行口座開設書類 | NG | 書類不備で再提出になることも |

| 領収書・日報・社内回覧など | OK(非公式用途) | 黒やスタンプパッドでも可(ただし信頼感は下がる) |

■ 朱肉とスタンプパッドは違う?

違います!

-

朱肉(しゅにく):印鑑専用。粘度があり、捺印がにじみにくく、印影が鮮明

-

スタンプパッド(インク台):ゴム印・シャチハタ向け。早乾性・黒が主流

→ 実印や角印など、“印鑑”として扱うものには朱肉がマスト!

■ シャチハタ(黒インク)って絶対NG?

-

官公庁・法務局・金融機関など、正式書類には完全にNG

-

社内用・メモ書き・軽い確認印なら使用可

まとめ:

公式文書や契約書に押すなら、「赤い朱肉」以外は使わないのが鉄則。

黒インクでは、印鑑の信用性・法的効力・視認性が損なわれるため、必ず朱肉を使いましょう!

まとめ・エピローグ:印鑑は、単なる道具じゃない。信頼と責任の象徴だ。

会社にとって「印鑑」とは、一見するとただの小さなハンコに過ぎません。

けれど、そのひと押しには**「この書類は私たちが正式に発行したものです」という明確な意思**が込められています。

■ 実印は「法人そのものの意思」を表す証拠

-

登記・契約・官公庁対応——あらゆる重要局面で登場する、法的にも最も強い印鑑

-

たったひとつしか登録できないからこそ、**唯一無二の「会社の顔」**になる

■ 銀行印・角印・ゴム印は“日々の実務”を支える戦力

-

お金を動かす「銀行印」

-

書類の正当性を伝える「角印」

-

仕事を効率化する「三行ゴム印」

…どれもが、「会社というチームの歯車」として、毎日静かに機能しています。

■ 登録・保管・運用まで、信頼を守る“セキュリティアイテム”

-

登録・印鑑証明・押印ログの管理

-

実印紛失や悪用へのリスク対応

-

電子印鑑やクラウド契約との共存

印鑑はただの道具ではなく、会社を守る“盾”であり、“鍵”でもあるのです。

■ そして印鑑は、「信頼を築く文化」でもある

紙の書類に、手のぬくもりを添えるように押される印鑑の跡。

そこには「私たちはこの書類に責任を持ちます」という静かなメッセージがあります。

便利なデジタルツールが主流になった今こそ、“人の意志”を形にするアナログの強さが、より一層大切にされているのかもしれません。

法人印鑑で迷ったら、新潟フレキソに相談しよう。

実印・銀行印・角印・ゴム印、それぞれの選び方・押し方・活かし方——

ここまで読んで「よし、ちゃんとした印鑑を揃えよう」と思った方へ。

新潟フレキソでは、法人印鑑の制作だけでなく、印影に合わせた封筒・請求書・社判・帳票類まで一貫してご提案できます。

「信頼される会社づくり」は、“ひと押し”から始まります。

あなたの会社を支えるその印鑑、私たちと一緒に考えてみませんか?

新潟市の印刷会社「新潟フレキソ」では、印鑑作成も承っております。

お急ぎのご入用の際でも、お気軽にお問い合わせください。

▶ 会社概要はこちら

🔗関連リンクはこちらから

-

- 【完全保存版】宛名の書き方|封筒・メール・御中・様の使い分けと敬称マナーを徹底解説!

- ゴム印とは何か?住所印・社判・ロゴ・QRコード入りスタンプの作り方・活用法・種類・注文完全ガイド【新潟のハンコ屋が解説】

- 封筒の在庫管理完全ガイド|適正ロット数・在庫切れ防止・発注ミスを防ぐ方法を徹底解説!

- 【保存版】新潟の印刷会社が教える!領収書の書き方と必要項目|インボイス対応も丸わかり!印刷を頼む前に読むブログ

- 【完全保存版】時候の挨拶 一覧|1月〜12月・上旬中旬下旬別まとめ【ふりがな付き】

- 【ハンコの歴史と未来】日本文化に根ざした印鑑の歩みとその価値

- 会社の印刷物はこれで安心!業種別チェックリスト

- 古印体とは?印鑑専用の理由と特徴を徹底解説|篆書体・隷書体との違いも紹介