第1章|平野富二の原点:長崎に生まれた理系の天才児、そして“師”との運命の出会い

1846年(弘化3年)、幕末のにぎわいと西洋文化が交錯する地・長崎に、ひとりの少年が誕生しました。名を平野富二(ひらの・とみじ)。彼は後に日本の印刷技術を革新し、さらに造船業の基礎を築くことになる実業家――しかしその原点は、ごく普通の町人の家庭にありました。

西洋への窓口・長崎で育まれた“科学の眼”

長崎といえば、江戸時代の日本で唯一、西洋との交易を許された港町。当時の若者たちにとって、ここは“未来”を感じさせる特別な場所でした。オランダ語を通して西洋の医学・化学・技術が伝えられ、「蘭学」として学ばれていたのです。

富二も例外ではなく、幼いころから「なぜ?どうして?」と問いを重ね、算術や舎密(せいみ=化学)に強い関心を持つ少年でした。学校というよりも、長崎の私塾で学び、自ら手を動かして実験しながら知識を吸収していく日々。時代の空気に鋭敏に反応し、まるでスポンジのように知識を吸い込んでいく――それが平野少年の姿でした。

本木昌造との邂逅──人生を変える“出会い”

そして運命は、ある人物との出会いによって大きく動きます。

その人物こそが、本木昌造(もとき・しょうぞう)。

長崎奉行所に仕え、西洋の印刷技術に魅了された昌造は、独自に金属活字印刷の研究を重ね、日本で最初に本格的な活版印刷を実現しようとしていた人物です。

昌造は印刷だけでなく、電信や測量、西洋技術全般に精通した“スーパー公務員”。まさに「明治を先取りした男」と呼ぶべき存在でした。そして、そんな本木昌造のもとに、「この少年はただ者ではない」と評判の富二が弟子入りしたのです。

当時、富二は十代半ば。本木昌造の下で、活字の鋳造、印刷機の操作、電信器具の設計、さらには英語や西洋の技術書の読解まで、あらゆる技術を吸収していきました。昌造は「技術は人に託すべし」という教育方針を持っており、有望な若者には惜しみなく学ばせたといいます。

▶併せて読みたい記事 日本の印刷はここから始まった!本木昌造と弟子たちが築いた活版印刷・出版文化・デザインのすべて【完全決定版】

学びを超えて、創造へ──“弟子”から“右腕”へ

師と弟子の関係は、次第にそれ以上のものへと発展します。

富二は単なる手伝いではなく、**「師の夢を現実にする実行者」**として、金属活字の改良や新しい印刷技術の研究に没頭し始めました。本木昌造の構想を実際にカタチにする“エンジニア的頭脳”として、頭角を現していくのです。

さらに富二は、当時としては非常に珍しい「現場と経営の両方が見える人材」としても評価されていました。現場で技術者と一緒に汗を流しつつ、資金繰りや事業拡大の戦略にも参画。後の「築地活版製造所」創業において、この経験が圧倒的な力となって発揮されます。

技術は“国を変える武器”──富二が見ていた未来

当時の日本は、まさに明治維新直前。鎖国からの開国、西洋文明との衝突、そして「どうやって日本を近代化するか?」という問いが国全体に突きつけられていた時代でした。

そんな中で、印刷技術――とりわけ金属活字の大量印刷が持つ意味とは何か?

それは、「言葉を量産し、知識を広げ、教育を普及させ、民を強くする」ための根本インフラに他なりません。

つまり平野富二にとって、**印刷とは“国家改造のための武器”**だったのです。

若くしてそのビジョンを抱いた富二は、師・本木昌造の後継者として、いや、単なる継承者ではなく“拡張者”として、近代日本の印刷・情報インフラを作り上げていくことになるのです。

次章では、そんな平野富二が東京で創業した「築地活版製造所」について、どんな革命を起こしたのか、そしてどんな仲間や挑戦があったのかを描いていきます。

第2章|築地活版製造所の創設と印刷産業の近代化

東京・築地から始まった“印刷の革命”

1873年(明治6年)、師・本木昌造の死を乗り越えた平野富二は、東京に拠点を移し、翌年の1874年(明治7年)、**「築地活版製造所」**を創業します。

これは、日本初の民間印刷工場にして、印刷・活字鋳造・機械設計を一手に引き受ける一貫型印刷所としてのはじまりでした。

場所は現在の東京都中央区築地。海に近く、外国人居留地にも近いエリアで、西洋の新技術を導入するには最適な立地でした。

活字を“つくるところから始める”という挑戦

当時の印刷業は、まだまだ手工業的な側面が強く、文字は木活字や銅版などで手間をかけて作られていました。そこに風穴を開けたのが、鋳造による金属活字の量産でした。

平野は本木昌造から引き継いだ活字鋳造技術をさらに改良し、「明朝体」や「ゴシック体」といった和文活字のデザイン・鋳型を独自開発。漢字という画数の多い文字体系に適応するため、字形の整備と分類にも膨大な労力を注いだといいます。

この時代、「ひらがな・カタカナ・漢字・アルファベット」まで含む印刷文字体系を整えることは、まさに国家的課題。

築地活版製造所は、これを民間の力でやり遂げようとする、当時としては前代未聞の企業だったのです。

活版印刷機も、自社開発へ

平野のすごさは、単なる“印刷屋”ではなく、“印刷技術の総合メーカー”を目指したことです。

印刷機械も、海外からの輸入に頼るのではなく、日本国内で製作しようとしました。蒸気機関や歯車、レバー構造などを組み合わせ、設計から組み立てまでを自社工場で実現。まさに“和製グーテンベルク”と呼ぶにふさわしい存在だったのです。

鋳造機、植字台、印刷機、裁断機に至るまで、**「印刷の全工程を自前でまわせる」**体制を確立し、他社には真似できない競争力を築きました。

印刷物を“工業製品”へ変えた男

築地活版製造所が実現したのは、単なる大量生産ではありません。

それは、**「印刷を“文化”ではなく、“産業”として捉え直す」**という考え方でした。

それまでの印刷は、職人が一枚一枚を刷り上げる「工芸」に近いものでした。

しかし平野は、印刷を“情報のインフラ”と位置づけ、

-

教科書

-

官報

-

法令集

-

辞書

-

新聞

といった、社会に不可欠なメディアを安定供給する体制を築いたのです。

彼の仕事は、まさに“工業としての出版印刷”の確立であり、それは後の講談社・岩波書店など大手出版社の発展にもつながっていきます。

育てたのは“印刷”だけじゃない──職人と人材育成

築地活版製造所のもう一つの大きな貢献は、後進の育成です。

当時はまだ印刷技術者という職業そのものが確立していない時代。富二は、見習い制度を整え、**読み書き・算術から教える“印刷職人の学校”**のような環境を整備します。

彼が育てた職人たちは、やがて各地に独立して印刷所を立ち上げ、全国に印刷文化を広めていきました。

つまり築地活版とは、“技術の本社”であり、“人材の母港”でもあったのです。

西洋技術を、日本仕様に進化させた先駆者

さらに見逃せないのは、平野富二が行った**“和文化への最適化”**です。

-

欧文活字をそのまま使うのではなく、日本語に適した字面・行間を設計

-

右から左、縦書き文化への対応

-

印刷用紙の規格化と、日本製の紙に合った圧力・インキ調整

など、日本の読者にとって“自然で読みやすい印刷物”を生み出すため、技術と文化の融合を徹底的に追求しました。

その結果、「日本語は印刷に向かない」とされていた時代の常識を打ち破り、**“日本語を量産可能な情報メディアに変えた”**のです。

築地活版製造所――それは、単なる一企業ではなく、日本の近代出版・印刷文化の震源地でした。

そして、その中心にいたのが、若き実業家・平野富二。

彼は、印刷を“社会を変える道具”として信じ、技術・人・仕組みを築き上げた、まさに日本のグーテンベルクと呼ぶべき存在です。

次章では、印刷業にとどまらず、平野富二が“鉄と船”の世界に挑んだエピソード──石川島造船所の設立と日本の近代造船の夜明けを追っていきます。

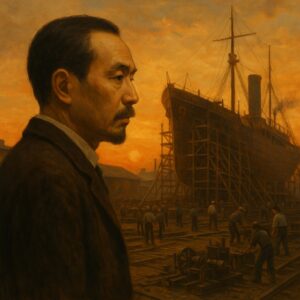

第3章|造船業の開拓者へ──印刷から“鉄の船”へ挑んだ男のもう一つの革命

「印刷技術者」から「造船の祖」へ?誰もが驚いた転身

築地活版製造所の経営が軌道に乗り、明治の出版・教育現場に多大な影響を与え始めていた頃――

平野富二は突如、造船業に乗り出します。

多くの人が首をかしげました。

「なぜ、印刷の人間が“船”を?」

だが、平野の頭の中では、それはまったく不思議なことではなかったのです。

むしろ、それは「印刷」と同じく、**“日本の未来に必要なインフラ”**だったから。

共通するのは“国家の基盤を支える技術”

印刷は、「知識の船」であり、教育と情報を運ぶ手段。

そして造船は、「現実の船」であり、人と物と技術を運ぶ手段。

両者に共通するのは、「技術が社会を動かす」という思想です。

さらに平野は、印刷の現場で培った以下の技術要素を、造船業に応用できると見抜いていました:

-

鋳造技術(活字→鉄部品)

-

機械設計・組立(印刷機→エンジン・船体機構)

-

職人の育成とマネジメント

-

輸入品への依存から国産化への転換思想

つまり、平野富二の転身は単なる「異業種参入」ではなく、**“応用工学的な拡張”**だったのです。

石川島造船所の誕生──東京・隅田川に“鉄の工場”を築く

1881年(明治14年)、東京・石川島(現在の東京都中央区佃)に、平野富二は**「石川島平野造船所」**を設立します。

この地は江戸時代から幕府の船改修所があった歴史ある場所。そこに新しい西洋式のドックを設け、小型蒸気船や鉄製の船舶の建造を開始しました。

この工場では以下のようなことが実現されていました:

-

鋳鉄製のスクリューや船体パーツを自社製造

-

小型貨客船・軍需関連船の修理・改造

-

蒸気機関の国内設計と組立

-

技術者・職工の教育施設を併設

まさに、“日本版ロイヤル・ドックヤード”を目指すようなプロジェクトでした。

「日本に鉄の船を作る力がなければ、国は運ばれない」

当時の日本は、近代化の真っ只中。

しかし、国内で船を建造できる施設や技術者はほぼゼロに近い状態。海運業は外国船に頼り、軍艦も輸入に依存していました。

そんな現状を前にして、平野はこう考えました。

「紙に文字を刷るだけでは国は立たない。鉄の船を持たねば、日本は動かせない。」

つまり彼は、印刷によって「知」を、造船によって「物流と防衛」を支えようとしたのです。

この思想の広さ・深さは、まさに“インフラ国家をつくる男”のそれ。

平野富二の造船マインド=ものづくりの哲学

築地活版でも石川島造船所でも、彼が一貫して重んじたのは「自分たちの手で、未来をつくる」ことでした。

技術は輸入するものではなく、**“創り、育て、広げる”**もの。そこにこそ、平野富二の職人魂が宿っていたのです。

また、印刷機と造船のいずれも、パーツの精度・組み合わせ・動力・安全性が求められる“超実用工学”。

部品一つひとつを丁寧に仕上げる「品質第一主義」も、平野の現場では徹底されていました。

石川島造船所はやがてIHI(石川島播磨重工)へ

富二が築いたこの拠点は、彼の死後も成長を続け、

やがて1907年には「石川島造船所」として法人化、

さらに後年、播磨造船所と合併し、現在の**IHI(株式会社IHI)**の前身となります。

つまり、日本の重工業・機械工学・エネルギーインフラにまでつながる企業グループの“起点”が、ここにあったのです。

平野富二は、印刷から造船という全く異なる分野に見える世界を、技術と哲学で“地続き”にしてしまった男でした。

それは単なる多才ではなく、「日本に何が足りていないか?」を見抜き、そこに手を伸ばした行動者の証だったのです。

次章では、そんな平野富二がさらに多分野に挑み続けた「マルチ実業家」としての姿を深掘りします。

造船で終わらない、セメント・ガラス・鉄道部品・電信技術へ…その活動はまさに“近代産業のパイオニア”でした。

第4章|マルチ実業家・平野富二の多彩な産業活動──“つくる日本”を設計した頭脳と手

印刷、造船…まだ足りない。未来のために“足りないもの”をつくり続けた男

築地活版製造所で日本の出版を変え、石川島造船所で鉄の船を作った男――

そこで終わっていれば、平野富二は“優れた技術家”で終わっていたかもしれません。

しかし、彼の真価はむしろその先にありました。

彼は自らを「技術の経営者」ではなく、**「日本という国そのものを“構築”する男」**として位置づけていたのです。

「印刷」「造船」は、その巨大な構想の“入口”にすぎませんでした。

「鉄」は文明の骨格だ──鋳造・鉄工・機械部品への情熱と投資

造船で必要となったのは、大量の鋼材と機械部品。

特に、船の心臓部であるスクリューや軸受け、エンジン部品の製造には高い鋳造技術が求められました。

そこで平野は、東京・深川や本所地域に自社の鉄工所・鋳物工場を相次いで設立。

ここでは、活字づくりで鍛えた微細な鋳造技術を拡張し、以下のような製品を生み出します:

-

蒸気船用の小型歯車やシャフト部品

-

鉄道車両の車輪、連結部

-

製糸工場や紡績機械の部品

-

官公庁向けの水道バルブ・パイプ継手

特に歯車とシャフトの製造では、設計→鋳造→加工→仕上げまでを一貫生産体制で対応し、当時としては画期的な“国産部品の大量供給”に成功。

まさに、日本の重機・機械産業の下支えとなったのです。

「情報のインフラ」も支える──電信事業への深い関与

印刷で情報を届け、造船で人と物を運び、

さらに平野が注目したのが「情報のリアルタイム伝送」――つまり電信・通信インフラでした。

彼は、欧米のモールス電信技術が日本に伝わるとすぐにその装置構造を研究し、送受信機の外装・操作台・絶縁部品などの国産化に乗り出します。

とくに注目すべきは以下の製品群:

-

磁石式電信機の台座・接点部品の鋳造

-

陶器製碍子(がいし=絶縁体)の試作

-

電柱固定金具・鉄脚パーツの量産供給

これにより、官営電信事業は外国からの部品調達コストを削減でき、通信網の地方展開が一気に進展しました。

つまり平野は、“紙→鉄→電気”と、時代の基盤を一つずつ作り替えていったのです。

セメント・ガラス・建材へ──都市インフラにまで手を伸ばす

そして時代は、地方都市の拡張・東京の近代化という次のステージへ。

ここで平野が注目したのは、**建設資材としての「セメント」「ガラス」「耐火建材」**でした。

彼は輸入品しかなかったこれらの素材を、自らの工場群で生産できないかと模索。結果的に、以下のような国産化に成功します:

-

石灰石を原料とした早期硬化型セメントの製造技術導入

-

明治政府庁舎に使用された板ガラスの製造試験・量産

-

防火性の高い煉瓦・モルタル素材の試作と普及

これらの技術は、洋館建築・鉄道駅舎・工場・水道施設などに活用され、明治の街並みに“平野印”を刻みました。

単なる物売りではなく、「都市そのものをデザインする」インダストリアル・プランナーといっても過言ではありません。

職工こそ国の宝──平野式“人づくり”システム

これほど広範な産業を展開しながら、平野が最も大切にしていたのは「人」でした。

彼の全ての工場には、読み書き・算術から教える教育制度が備わっており、職人が単なる作業員ではなく、“考える技術者”として育つ土壌があったのです。

-

毎朝の講義で図面読解を教える

-

成績優秀者には独立資金を援助

-

職工から管理者へのキャリアパスを設計

こうして育った弟子たちは、やがて日本全国に散らばり、印刷所・鉄工所・造船所・電信機材会社などを立ち上げ、平野イズムを広げていきました。

多角経営ではなく、“国家総合建設計画”

彼の活動を現代の視点で見れば、「印刷・造船・鉄工・通信・建材」という超多角経営者に見えます。

しかし、平野富二にとってはそれらはすべて一本の道でした。

「この国に、必要なインフラは何か?」

「誰がそれをつくるのか?」

「その担い手を、誰が育てるのか?」

そう考えたとき、彼の答えは一つでした。

「自分がつくる。そして、自分が育てる」

明治の国家プロジェクトに先んじて、“個人の力”で「国家構築」を試みた平野富二。

彼はまさに、**“近代日本というハコモノ”を建てるための設計士であり、現場監督であり、職人であり、教師”**でした。

次章では、そんな彼がどれほど「教育」という言葉に重みを置いていたか――

とくに工部大学校(現・東京大学工学部)への関わりや、“実学教育”の未来を見据えた取り組みについて深く掘り下げます。

第5章|思想家としての顔:教育・社会貢献への情熱──“人を育てる”ことこそ、技術者の究極の仕事

技術は人が扱ってこそ力を持つ

印刷・造船・鉄工・通信・建築資材…。

平野富二の挑んだ分野は多岐にわたりますが、彼が最も大切にしたのは、それらの技術を扱う「人」を育てることでした。

「機械は壊れる。建物は老いる。しかし、技術を持った人間は、次の時代をつくる」

この信念こそが、彼の根幹にあった「教育の精神」です。

それは単なる職業訓練ではなく、“国家を支える人材育成”という明確なミッションでした。

工部大学校──明治の未来をつくる“頭脳工場”への惜しみない支援

明治政府が設立した技術者養成機関・**工部大学校(のちの東京大学工学部)**は、国家の近代化に不可欠なインフラ設計や技術開発を担う中枢機関でした。

平野富二はこの学校の理念に強く共感し、創設期から深く関与します。

-

築地活版で育てた職人を講師や実習助手として派遣

-

印刷や造船の現場研修を受け入れる教育プログラムを提供

-

教材や実験機器の無償提供・資材支援を惜しまなかった

彼は、工場の中に「研究室」を、学校の中に「現場」を持ち込むような思想で、実学と現場主義を融合させた技術者教育モデルをつくりあげようとしていたのです。

「知識人」と「職工」の境を越えて──対等な技術者を育てる思想

当時の日本社会には、明確な「階層意識」が存在していました。

学者・役人=“上”、職人・現場作業者=“下”という区分です。

しかし、平野富二はこれに真っ向から異を唱えました。

「現場の汗を知らぬ技術者に、真の設計などできるはずがない」

「現場を知らぬ者は、物を作る資格がない」

その結果、彼の工場では“学歴より実力”、“口より手”が重視され、職工たちは技術者としての誇りを持つようになっていきました。

-

読み書きのできなかった少年が、活版印刷の版組を任されるまでに

-

丁稚奉公で入った若者が、機械組立の主任になる

-

村から出てきた青年が、通信部品開発の責任者に昇格する

彼にとって、人を育てるとは、単に“労働力”を作るのではなく、“未来をつくる頭脳”を生み出すことだったのです。

平野式教育モデル──“学ぶこと”は生きる術であり、誇りでもあった

平野の工場では、朝礼や作業の合間に、以下のような“日常教育”が行われていました:

-

製図板を使って設計の基本を学ぶ時間

-

部品の壊れた原因を分析し、再設計を議論する対話式ミーティング

-

技術書や新聞を輪読する、現代的な「リベラルアーツ教育」

さらに、特に才能のある職工には夜学費用を支援したり、自費で留学の道を拓いてやることもあったといいます。

これらの積み重ねにより、「工場で働くことは、学校で学ぶことと同じである」という風土が生まれ、

平野のもとには常に**“学ぶことを楽しみにする職工”**が集まっていました。

出自も学歴も関係ない──“誰でも”という信念で門戸を開いた

特筆すべきは、平野があらゆる身分・立場の者に教育のチャンスを与えたことです。

-

小学校すら出ていない者にも、読み書きと図面を教えた

-

文字の書けない奉公人にも、印刷の版組を任せた

-

家が貧しくても、才能があれば支援して独立させた

彼はこう言っています:

「門をたたいた者に教えを与えよ。志を持つ者に道を開け」

この言葉は、まさに平野富二の教育理念の核であり、彼の工場が単なる生産の場ではなく、**“もう一つの学校”であったことを象徴しています。

「教育=国家独立の根幹」という先見的ビジョン

平野は、西洋の技術をそのまま真似るだけでは日本の未来はないと考えていました。

-

学ぶだけではなく、応用し、自分のものにする

-

個人が強くなれば、国もまた強くなる

この思想は、今日の「技術立国・日本」の根幹にも通じるものであり、

彼が教育を“国家戦略”ととらえていた証でもあります。

「職工は国の柱である」「技術を持つ者こそが国を支える」――

それは、単なる言葉ではなく、彼自身が生涯をかけて実践した“信仰”でした。

次章では、わずか48歳という早すぎる死を迎えた平野富二が、その短い生涯でどれだけ多くのものを後世に残したのか、

そして、今も日本の各地に息づく“平野イズム”について深掘りしていきます。

第6章|早すぎた死と、その後に受け継がれた志──“人を動かし、国を動かした”たった48年の生涯

48歳――志半ばにして、その天才は逝く

1890年(明治23年)、平野富二は48歳という若さで病に倒れ、生涯の幕を閉じました。

築地活版製造所の創設からわずか16年。石川島造船所の創業から10年にも満たない――まさにこれからという時期での早すぎる死でした。

周囲の人々は皆、彼の死を惜しみ、新聞各紙も追悼の言葉を競い合うように掲載しました。

そこには“印刷の功労者”“造船の父”“実学教育の推進者”など、様々な肩書きが並んでいました。

しかし、彼の弟子たちはそれを超えて、こう語ったといいます。

「あの人は、“日本をつくる仕事”をしていた」

後に続く者たち──“富二イズム”は人から人へ

平野が直接育てた弟子たち――印刷職人、活字鋳造工、鉄工職工、造船技師、電信技術者。

彼らは、富二の死後もそれぞれの現場で“師の教え”を実践し、日本の近代産業の中核となって活躍していきます。

-

築地活版製造所は、後継者たちの手で再編され、戦後まで活字業界を牽引

-

石川島造船所は、三井・播磨との合併を経て、後のIHIへと発展

-

富二の工場出身者は、全国に独立し、地方の印刷文化や中小工場の礎となる

-

工部大学校を支援した理念は、東京大学工学部・高等工業学校・職業訓練校として形を変えて受け継がれる

つまり、平野富二の死は「終わり」ではなく、「始まり」だったのです。

技術と思想は、建物よりも長く残る

平野が作った工場の建物は、時代と共に姿を消しました。

築地の活版所も、石川島の造船所も、今は姿を変え、現代の都市に溶け込んでいます。

しかし、彼が残した「思想」は、今も色濃く生き続けています。

-

「自らの手で技術をつかめ」

-

「職人にも学びと誇りを」

-

「自立した者が、社会を支える」

これらの価値観は、現代の工業高校や高専、ものづくり現場、技術者教育の現場にも通じる普遍的なメッセージです。

平野富二を語ることは、「技術の国・日本」を語ること

今日、日本が「ものづくり大国」として世界に名を馳せる背景には、数えきれない無名の技術者・教育者たちの努力があります。

そして、その起点のひとつに平野富二という存在があることは、間違いありません。

彼は何かを発明した“天才発明家”ではなく、

誰かを動かし、育て、仕組みを整え、**国家の輪郭をつくった“総合的構築者”**でした。

印刷も、造船も、鉄工も、教育も、彼にとっては“道具”であり、“手段”だったのです。

その本質は、「人が育てば、国は動く」という思想。

今、再び“富二イズム”が必要とされている

AIや自動化が進む現代。ものづくりや現場教育の意義が見直される今、平野富二の思想は、時代を超えて私たちに語りかけてきます。

「手を動かせ。頭で考えよ。そして、人を育てよ」

平野富二が遺した言葉や文献は少ないかもしれません。

しかし、彼が遺した「技術者と教育者としての生き方」は、

現場で、学校で、企業で、静かに受け継がれています。

彼の人生は、わずか48年。

けれど、その中に詰め込まれた思想と挑戦は、1世紀以上を越えて、今もなお、未来を動かしているのです。

第7章|活版印刷から出版文化・デザイン美術への進化──「読みやすさ」から「美しさ」へ、そして「文化」へ

活版印刷は「伝える」だけではなかった

活版印刷と聞くと、どうしても“教科書”“新聞”“辞典”といった実用的な媒体を思い浮かべがちです。

しかし、平野富二が築地活版製造所で確立した国産活字鋳造・活版印刷の仕組みは、その先にある**「文化の開花」**へとつながっていきました。

彼がもたらしたものは、単に“大量印刷”ではなく、

**「誰でも読める」「誰でも手に取れる」「見た目にも整っている」**という、「印刷の民主化」だったのです。

活字が整えば、読書が広がる

平野が整えた和文活字体系(明朝体・ゴシック体など)は、読みやすさと美しさを兼ね備えたデザインであり、

それまでの手書き原稿や木版印刷にはなかった視覚的な安定性をもたらしました。

これにより、以下のような変化が起こります:

-

書店に並ぶ出版物が均質な品質とレイアウトを保てるようになった

-

新聞・雑誌の視認性が向上し、より多くの層にリーチ可能に

-

読書が**“知識人の趣味”から“庶民の日常”へ**と拡張された

これはまさに、出版文化の大衆化=情報の文化革命に他なりません。

平野の活字から始まった、“視覚の美学”

築地活版の活字は、ただ実用的なだけではありませんでした。

画線の太さや均衡、行間の取り方、組版の整然とした構造――そのすべてが、印刷物の“美”を生み出す要素になったのです。

ここから、日本の印刷物に「読みやすく、そして美しい」という価値観が浸透していきます。

-

雑誌や詩集における見出しデザインの進化

-

書籍の装丁・レイアウトの意匠化

-

活字そのものが「作品」として評価されるタイポグラフィ文化の誕生

つまり、平野富二の活字が、後のデザイナーたちにとっての**“道具”であり、インスピレーションの源”**となっていったのです。

出版が芸術を育て、芸術が印刷を高める

明治後期から大正・昭和初期にかけて、日本の出版物は多様化し、文学・美術・思想・子供向け書籍など多ジャンル化していきます。

ここで求められたのは、単なる文章ではなく、**「世界観を視覚で伝える力」**でした。

-

武井武雄や竹久夢二といった装丁・挿絵の巨匠たち

-

大正ロマン期の美術書・詩集の意匠本

-

モダニズム・アヴァンギャルドといった前衛印刷表現

これらの土台となったのは、築地活版を起点とする活字鋳造技術、整った印刷インフラ、そして「印刷物とは文化の器である」という思想。

まさに、印刷→出版→美術→デザインへとつながる連鎖の“起爆点”が、平野の事業だったのです。

平野富二は、文化装置の“設計者”だった

今、私たちが日常的に目にするあらゆる印刷物――

-

書籍、雑誌、広告、教科書

-

看板、パッケージ、Tシャツの文字

-

名刺、パンフレット、UIフォント…

これらは、文字情報を「機能」として届けるだけでなく、「表現」として届ける手段でもあります。

その“表現の器”としての印刷文化は、平野富二によって整備され、発展の基礎を築かれました。

つまり彼は、技術者・実業家であると同時に、

**「日本の印刷文化という“舞台”を設計した演出家」**でもあったのです。

まとめ|平野富二とは誰だったのか──“技術で国を築いた”静かなる革命者

平野富二――この名は、今ではあまり多くの人に知られていないかもしれません。

しかし彼が遺したものは、私たちの暮らしの基盤を形づくっています。

-

活字と印刷で、知識と教育を広げた

-

造船と鉄工で、国の物流と防衛を支えた

-

鋳造・通信・建材で、近代化のインフラを整えた

-

教育と人材育成で、“未来をつくる人”を残した

彼は、“一業種の成功者”ではなく、まさに明治日本の“技術国家”を設計し、動かした起動者でした。

そしてなによりも、「人間の手と知恵が、社会を前進させる」という思想を、現場で実践し続けた実学の人でした。

なぜ今、平野富二を知るべきか?

現代は、AIや自動化、グローバル化により、ものづくりや職人技が見直される時代でもあります。

そんな今こそ、平野富二のような人間の哲学が必要なのではないでしょうか?

“技術は手段であり、人を育てることが本質”

“つくることで、社会に居場所ができる”

これは、単に歴史の偉人として語るだけでなく、未来の日本のあり方を問うヒントになるはずです。

平野富二 年表|近代日本を支えた48年の軌跡

| 年(西暦) | 出来事 |

|---|---|

| 1846年(弘化3年) | 長崎にて誕生。父は長崎奉行所の役人。幼少期より蘭学に親しむ。 |

| 1869年(明治2年) | 本木昌造の活版製造所に入門。活字鋳造と印刷技術を学ぶ。 |

| 1873年(明治6年) | 師の死去により、印刷事業を引き継ぐため上京。 |

| 1874年(明治7年) | 築地活版製造所を創業。日本初の一貫型民間印刷工場を築く。 |

| 1875年(明治8年) | 活字の国産化・体系化を進める。明朝体・ゴシック体の整備に尽力。 |

| 1881年(明治14年) | 石川島に造船工場を設立。蒸気船・鉄部品の製造を開始。 |

| 1882年〜1887年 | 電信部品・ガラス・セメント・鋳造部品など多分野に進出。 |

| 1880年代後半 | 工部大学校との協働が本格化。教育支援と人材育成に注力。 |

| 1890年(明治23年) | 病により死去。享年48歳。葬儀は多くの弟子・職工・関係者が参列。 |

| 1907年 | 石川島造船所が法人化。のちのIHI(石川島播磨重工業)へと発展。 |

| 戦後〜現代 | 活版文化・印刷技術・職人教育に関する研究が再評価され始める。 |

株式会社新潟フレキソは新潟県新潟市の印刷会社です。

印刷物のご注文を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

▶ 会社概要はこちら

🔗関連リンクはこちらから

- 連続抄紙機(れんぞくしょうしき)で紙の歴史を変えたルイ=ニコラ・ローベル|世界を動かした発明と奇跡の物語

- 日本の印刷はここから始まった!本木昌造と弟子たちが築いた活版印刷・出版文化・デザインのすべて【完全決定版】

- DIN 476とは?ヴァルター・ポルシェが設計した紙サイズ規格の歴史とA判・B判の意味

- インクとは何か?種類・仕組み・作り方・色の原理・環境課題・未来技術まで完全網羅|印刷会社が徹底解説【図解・保存版】

- 封筒の歴史と進化完全ガイド|世界と日本のルーツから現代の役割までやさしく解説【永久保存版】

- AI時代に「印刷物はもういらない」は間違い!超重要な理由とは?|紙×デジタルで伝える力を最大化する方法を印刷会社が解説

- 文明を動かした印刷革命|ヨハン・フストとグーテンベルクのすれ違い、そして未来へ【印刷の歴史】

- チラシとは何か?その歴史と力を新潟の印刷会社がドラマティックに解説

- ポスターとは何か?その歴史と力を新潟の印刷会社がドラマティックに解説

- 文明を支えた紙の歴史をドラマティックに解説。紙とは何か?|新潟の印刷会社がご紹介!

- グーテンベルクとは?活版印刷の発明と知識革命を新潟の印刷会社がわかりやすく解説|世界を変えた男の物語