プロローグ:壁を飾る声、心を揺らす風

それは、たった一枚の紙だった。

しかしその紙は、街を変え、人の心を動かし、時に国を揺るがせてきた。

私たちは、それを「ポスター」と呼ぶ。

ポスターとは何か?

告知? 宣伝? 装飾?

確かにそのすべてが当てはまる。けれど、どれも本質を語ってはいない。

ポスターとは、“時代の声”だ。

それは政治の檄文となり、芸術家の叫びとなり、市民の希望を掲げてきた。

言葉と絵が融合し、人々の目と心に直接訴える、ビジュアルの銃弾。

静かに、けれど激しく、ポスターは世界と対話し続けてきたのだ。

その歴史は、決して穏やかではない。

血と汗と情熱にまみれた芸術家たちの戦いの記録であり、

時に国家のプロパガンダとして人々の思想を操った影の歴史でもある。

そして同時に、私たちの生活のすぐそばに、いつも「誰かの願い」が貼られていた。

パン屋の新装開店、映画館の上映スケジュール、祭りの告知。

ポスターは、大きな歴史も、小さな日常も、等しく照らしてきた。

想像してみてほしい。

19世紀のパリ。石畳の街角に、カラフルなインクが踊る。

ロートレックの手によって生み出された『ムーラン・ルージュ』のポスターが、

初めての夜を迎える客たちを誘い、鼓動を早める。

それはもはや印刷物ではなかった。街の一部であり、人々の感情を操るアートだった。

あるいは、1940年代のロンドン。

戦火に包まれた暗い時代、「Keep Calm and Carry On」と書かれた赤いポスターが、

不安に揺れる市民の胸に、かすかな希望の火をともす。

誰が描いたかわからないその言葉が、今なお世界中の壁に貼られている。

それはまさしく、時代を超えて生き残った“紙の魂”だった。

そして現代。

デジタル広告が主流となった今でも、ポスターは生き続けている。

駅の柱に、ライブ告知のポスターが貼られる。

カフェの掲示板に、ワークショップの案内が踊る。

一瞬で心をつかみ、たった数秒で何かを伝える──その力は、今もなお健在だ。

私たち、新潟の印刷会社・新潟フレキソもまた、この「紙のドラマ」に携わってきた。

地域の祭り、スポーツ大会、文化イベント──

どれも、ただの「広告」ではなかった。

それは、主催者の想いであり、集まる人々の心をひとつにするための“旗”だった。

私たちは、それを印刷するたびに思うのだ。

この紙の一枚が、きっと誰かの記憶になる、と。

ポスターには、見る人の心に何かを刻む力がある。

それは、デジタルでは味わえない「空間の支配力」、

そして「質感と存在感を持ったメッセージ」だ。

これから綴るのは、そのポスターの壮大な歴史。

壁に貼られた紙が、どれほど多くの感情を運び、

どれほどの人生に影響を与えてきたのか──

印刷という仕事に誇りを持つ私たちが、その全貌をドラマティックに解き明かそう。

さあ、ポスターの物語を始めよう。

それは、世界で最も美しく、力強い“紙の声”の歴史だ。

2. 古代〜ルネサンス:ポスターの胎動

人類が「伝える」という行為に出会った瞬間、それはすでに“ポスター”の原型だったのかもしれない。

言葉を壁に記す──その衝動は、文明の始まりとともに生まれた。

紀元前1世紀、ローマ帝国。

整然と敷かれた石畳の道を進む市民たちは、街角に貼り出された「アクタ・ディウルナ(Acta Diurna)」を目にする。

それは皇帝の命令や市の布告、剣闘士の試合告知などが書かれた木板や石板であり、現代で言えば新聞や公報に近い存在だった。

しかし、その“掲示する”という姿勢こそ、まさにポスターの原点である。

これらの掲示物は、文字を持つ者たちが、民衆へ一方的に訴えかける「権力の象徴」でもあった。

情報とは、誰かが発する命令であり、思想であり、時に抑圧だった。

しかし、それでも人は「紙(あるいはそれに準ずる媒体)に何かを書き、貼り、見せる」ことで、伝えようとしたのだ。

ポスターの原型は、すでにこの時代に胎動していた。

時は流れ、中世ヨーロッパ。

印刷技術がまだ未発達だったこの時代には、修道院で書き写された布教文書や、街頭で読み上げられる布告が市民の情報源だった。

しかし14世紀〜15世紀、印刷という革命が訪れる。

そう──ヨハネス・グーテンベルクによる「活版印刷術」の誕生である。

1450年代。グーテンベルクは、金属活字を使った印刷機を開発し、『グーテンベルク聖書』を世に送り出す。

この発明は、情報の流通を根本から変えた。

それまで一部の権力者だけのものであった知識が、「大衆」に届く時代の幕開けであった。

この技術革新はやがて、宗教改革と結びつく。

マルティン・ルターは、教会の腐敗を糾弾する95カ条の論題を印刷し、各地に貼り出した。

これは宗教改革の“ポスターモーメント”であり、思想の拡散においてポスターがいかに強力な手段となるかを証明した出来事でもあった。

さらに時代はルネサンスへ。

美と理性、そして人間賛歌の時代。

ここで「情報としての印刷物」と「芸術としてのビジュアル」が交差し始める。

イタリアやフランスでは、演劇や見世物、見本市の告知として木版画で描かれた図入りの貼り紙が街に現れた。

単なる文字だけでなく、装飾性を持たせた視覚的インパクトのある掲示物──それが「ポスター」と呼ばれる日の前夜だった。

これらは、劇場の前に貼られ、街頭に吊るされ、道ゆく人々の目を奪った。

そして重要なのは、その目的が「商業」であったこと。

つまり、誰かに“買ってほしい”、“見てほしい”、“来てほしい”という意志が、明確に込められていた。

情報伝達の道具から、商業的な誘導手段へ。

人間の欲望と直結した媒体として、ポスターはここでようやく“生きたメディア”となったのだ。

この頃には、版画技術も進化していった。

ドイツのデューラーや、イタリアのマントゥア派などによって、芸術性をもった図版が多く生まれた。

これらは現代で言えば「アートポスター」に近い存在であり、美術品であると同時に、大衆とつながる“窓”でもあった。

ヨーロッパの都市には、教会の布告、政治の声明、劇場の演目、商人の広告──

さまざまなポスターの前身が並ぶようになり、街全体が「紙による声」に包まれていった。

つまり、この時代にようやく「ポスターという存在」が生まれたのだ。

壁に貼られた紙が、ただの情報から、意味を持ち、意志を持ち、感情を持つ。

それは、印刷とアートと人間の欲望が交差した場所に生まれた、まさに「メディアの原風景」であった。

ここから先、ポスターはさらに強く、美しく、激しく進化していく。

それは、芸術家の魂が宿る「キャンバス」であり、時代を突き動かす「武器」にもなっていく──

3. 19世紀:芸術と広告が出会った時代

19世紀、それは都市が膨張し、人の往来が加速度的に増していく時代だった。

産業革命は蒸気機関の轟音とともに世界を変え、人々は農村から都市へと移動し、情報と消費と娯楽が入り混じる混沌の中で生きるようになった。

この時代の路上は、かつてないほどに“視覚”を求めていた。

叫ばれるだけの言葉では足りない。文字だけの告知では通りすがりの心をつかめない。

もっと強く、もっと鮮やかに、もっと直感的に──

この新しい時代が要求したのは、“目で感じるメッセージ”だった。

その答えが、ポスターだった。

リトグラフの革命──色とアートが街を侵食する

1796年、ドイツのアロイス・ゼネフェルダーが発明した「リトグラフ(石版画)」という技術は、

19世紀中頃から大きな変革を巻き起こすことになる。

この技術は、従来の木版や銅版とは異なり、平らな石に描いた図像を油性インクで刷ることで、多色刷りを実現できるという革新的なものだった。

それは、ポスターに“色彩”という魂を与えた。

そして、その色彩が最も華やかに、最も魅惑的に躍動した街がある。

そう、パリだ。

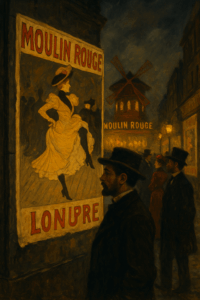

19世紀末、パリのモンマルトル。

夜の帳が下りれば、カフェ・コンセールやキャバレー、劇場がネオンに照らされ、その入り口には豪奢なポスターが貼り出された。

一枚の紙に踊る女性のシルエット、きらびやかな文字、流れるような曲線、そして大胆な構図。

通行人の目を奪い、足を止めさせ、心をときめかせる──

それは広告であり、芸術であり、都市という劇場の幕を上げる「ビジュアルの序章」だった。

この新しいポスター芸術の旗手こそ、トゥールーズ=ロートレックである。

彼が描いた『ムーラン・ルージュ』のポスターは、もはや「販促物」などではなかった。

そこにはパリの夜が、酔いしれる観客の気配が、踊り子の息遣いが、生々しく生きていた。

リトグラフによって刷られたそのポスターは、アートと印刷、商業と感情の境界を突き破ったのである。

ミュシャとアール・ヌーヴォー──装飾とエレガンスの融合

さらにこの時代、ポスターは一つの芸術運動とも融合していく。

それが、アール・ヌーヴォーだ。

曲線美と植物模様を多用したこの様式は、日常の中に芸術を持ち込む試みとして広がっていく。

そして、その象徴となった人物が、チェコ出身の画家アルフォンス・ミュシャである。

彼のポスターは、女神のように美しい女性たちが花や装飾に包まれ、繊細な線と幻想的な色彩で構成されていた。

サラ・ベルナールという大女優のポスターで一躍有名になったミュシャは、ポスターを「壁に飾る芸術」へと昇華させた。

もはや、紙に刷られた広告が美術館に展示される時代が来たのだ。

この現象は「ポスター・ブーム」としてヨーロッパ全土を席巻し、

一部の富裕層や知識人たちは、街角に貼られたポスターを剥がして家に持ち帰り、額装するという熱狂まで生まれた。

それほどまでに、ポスターは人々の心を魅了したのだ。

それはもう、単なる“販促”ではない。

生活に入り込んだ芸術、時代と共鳴するビジュアルの詩だった。

ポスターが都市の風景を変える

やがて、ポスターはただの“飾り”ではなく、都市そのものの風景を形成する存在になる。

駅の壁、劇場の柱、建設現場の板塀、カフェの入口──

あらゆる場所が、メッセージのキャンバスとなった。

しかもそれは、ただの広告にとどまらない。

社会風刺、政治批判、風俗描写……

ポスターは、画家たちの内なる叫びと、都市の躍動するリズムが交差する舞台だった。

リトグラフの大量印刷が可能にしたのは、“アートの民主化”であり、

誰もが芸術を手にできる時代の始まりだったのだ。

印刷会社の挑戦と誇り

この流れは、もちろん印刷会社にとっても革命だった。

ただの技術者ではなく、芸術の担い手としての意識。

紙の質、インクの発色、構図の配置──そのすべてに命が宿る仕事が、ここで確立した。

私たち新潟フレキソもまた、そんな「美と商業の狭間」に宿る“ポスターの精神”を継承している。

美しさで足を止めさせる。力強さで心を揺さぶる。温かさで記憶に残す。

それは、19世紀のパリと今の新潟をつなぐ、確かな「紙のバトン」だ。

4. 20世紀前半:戦争とポスター──紙に宿る国家の声

静かに壁に貼られた一枚のポスター。

その紙の中には、血と怒号、涙と祈り、そして“命令”が詰まっていた。

20世紀前半。

世界は、かつてない規模の悲劇へと突き進んでいた。

1914年、第一次世界大戦。

そして1939年、第二次世界大戦。

兵士だけでなく、市民すら巻き込む“総力戦”という概念の中で、ポスターは戦場と化す。

銃声とともに撃ち出されたのは、弾丸だけではなかった。

街に、工場に、学校に、駅に──貼られた一枚のポスターが、人々の心を戦地へと駆り立てたのだ。

「ポスターは、もう一つの兵器である」

戦争におけるポスターの役割は、単なる告知ではない。

それは「国の意志を具現化したビジュアル」だった。

たとえば、イギリス。

第一次世界大戦時、有名な『Kitchener Wants You』──指差す軍人の姿は、ただの募集ではなかった。

それは国家そのものが、あなたに向かって「今すぐ立ち上がれ」と叫んでいるような圧力を持っていた。

アメリカでは、ジェームズ・モンゴメリー・フラッグによる『Uncle Sam Wants You』。

厳しい目つきのアンクル・サムが、ポスター越しに国民を見つめる。

その一点の視線に、多くの若者が立ち上がった。

この図像は今なお“国民を動員する象徴”として語り継がれている。

ポスターは、兵器を持たずに兵士を集めた。

それは「言葉を超えた命令書」だったのだ。

市民をも動員する、紙の戦略

戦争に勝つために必要なのは、兵士だけではなかった。

ポスターは市民の生活そのものに入り込み、“戦争と共に生きる姿勢”を促した。

・「節約せよ」

・「貯蓄せよ」

・「出征兵のために祈れ」

・「労働力を確保せよ」

これらのメッセージが、カラフルで力強く描かれたグラフィックと共に街を埋め尽くした。

果物や野菜を収穫する女性の姿。

工場で汗を流す作業員の真剣な横顔。

紙の中の誰かが、現実のあなたに語りかける。

「あなたの行動が、戦争の結果を左右する」と。

これは、戦争と人間の関係を変えた。

ポスターが“戦地以外の全員”を戦争に巻き込むことを可能にしたのだ。

芸術家たちの葛藤──プロパガンダと創造のはざまで

多くの芸術家たちが、国家の依頼でポスターを描いた。

愛国心から?生計のため?圧力によって?

その動機はさまざまだったが、紙の上には確かに「国家の言葉」が刷られた。

ナチス・ドイツでは、洗練されたデザインと技術力がプロパガンダに徹底的に活用された。

ユダヤ人排斥、国家の優位性、軍事力の誇示──

そのグラフィックの完成度は、むしろ恐ろしいほどに美しかった。

一方で、反戦ポスターも数多く生まれた。

戦争の虚しさ、死の恐怖、破壊された家族──

その叫びは、暗い色調と荒々しい筆致で紙に刻まれている。

ここにポスターの“二面性”がある。

一方では力強い兵器、もう一方では涙のメモリアル。

美しさと怖さが同居するのが、この時代のポスターの最大の特徴だった。

日本における戦時ポスター

日本でも、戦時中のポスターは社会のあらゆる場面で使われた。

「一億火の玉」「撃ちてし止まん」──

このようなスローガンが力強く書かれたポスターは、町内会、公民館、学校などあらゆる壁に貼られた。

さらには絵画風の美しい女性が「銃後の守り」として家事や農作業に励む姿を描き、

出征する兵士を支える“国民の美徳”を鼓舞する手段として用いられた。

しかし、戦後になって多くのこれらのポスターが撤去・破棄された。

紙の声は、その時代が終わると共に、無言のまま消されていった。

ポスターに込められた「記憶」

戦争が終わったとき、街に残されたのは、ボロボロになったポスターだった。

はがされ、雨に濡れ、日焼けして、壁に残る影だけになったそれでも──

人々の心には、あの紙の声がしっかりと残っていた。

ポスターは「記憶の容れ物」となったのだ。

そこには、時代の空気、人々の感情、戦争の重み、そして希望と恐れが凝縮されていた。

たとえそれが国家の命令であり、プロパガンダであり、洗脳に近いものであったとしても、

ポスターは時代を“記録”し、“語りかけ”、そして“問う”存在であり続けた。

私たち印刷業に携わる者として、この時代のポスターに感じるのは、ただの印刷物を超えた“意志”の重さである。

その一枚一枚が、命を救い、時に奪った可能性すらあるとしたら──

紙には、世界を変える力が宿るのだと確信せざるを得ない。

5. 20世紀後半:カルチャー、反骨、そして革命

第二次世界大戦が終わり、世界はようやく“平和”の息を取り戻し始めた。

だがその静けさの中で、別の“戦い”が始まっていた。

それは、思想の戦い。文化の爆発。若者たちの叫び。

そして、その叫びを最も鋭く、最も色鮮やかに表現したのが──ポスターだった。

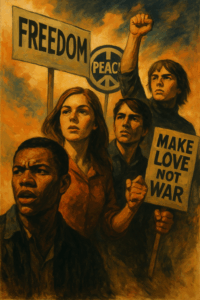

街角の反骨、壁に貼られた革命

1950年代から60年代。

アメリカではマーティン・ルーサー・キング牧師が「I Have a Dream」と叫び、

ベトナム戦争に反対する若者たちが街頭を埋め尽くした。

その現場のいたるところに貼られていたのが、反戦ポスターや人種平等を訴えるグラフィックたち。

「MAKE LOVE, NOT WAR」

「POWER TO THE PEOPLE」

強烈なタイポグラフィ、平和のシンボル、赤や黒の対比、拳を突き上げたシルエット──

それらはまさに、紙に宿った“怒り”であり、“希望”であり、“革命”そのものだった。

この時代、ポスターは単なる「媒体」ではなく、“行動”であり“表明”であった。

ポスターを作るということは、社会に対して意志を放つこと。

貼るということは、公共空間に対する「自己主張」であり、

見るということは、受け手としての「参加」だったのだ。

ヒッピー、パンク、そしてアングラ

1960年代後半〜70年代。

カウンターカルチャーが巻き起こる。

ドラッグ、フリーセックス、音楽、サイケデリックな色彩──

ヒッピーたちは、愛と自然と自由を讃え、従来の価値観に反旗を翻した。

その象徴となったのが、ウッドストックやロックフェスティバルのポスター群。

アーティストの名前がねじれたタイポで描かれ、視線が吸い込まれるような配色で構成されたそのビジュアルは、

観る者に一種の“トリップ”を与えた。

同時に、イギリスで爆発的に広がったパンク・ムーブメント。

こちらはヒッピーとは真逆の、“怒り”と“破壊”をベースにした文化だ。

The Clash、Sex Pistols、The Ramones──

そのポスターは、切り貼り、殴り書き、ペンキ、スタンプ、すべてが“即興の暴力”だった。

反体制、反管理社会、反秩序。

壁に無断で貼られたその1枚の紙は、まさに“反骨そのもの”だった。

日本のアンダーグラウンドと前衛芸術

この時代、日本でもポスターは新たな表現の地平を切り拓いていく。

寺山修司、赤瀬川原平、横尾忠則──

演劇や美術、詩、写真、そして政治活動が入り混じる“アングラの時代”。

ポスターは、前衛芸術と広告が融合した唯一無二の存在になった。

1960年代の新宿、渋谷、アングラ劇場の入り口に貼られたポスターは、

目を背けたくなるほど鮮烈で、挑発的で、時にグロテスクですらあった。

でもそこには、「生きるとは何か」「芸術とは何か」「国家とは何か」という根源的な問いが突き刺さっていた。

ポスターが語る「自由」とは

20世紀後半のポスターの核心にあるのは、“自由”だ。

それは思想の自由、表現の自由、存在の自由。

戦時中のポスターが「命令」だったのに対し、

この時代のポスターは「問い」だった。

見る者に語りかけ、思考を促し、時に挑発する。

何を信じる?

何を選ぶ?

どこへ行く?

あなたは、何者なのか?

それを無言で問い続けるのが、壁に貼られた一枚の紙だった。

印刷の現場から見た“この時代”

この時代のポスター制作には、グラフィックデザイナーや画家だけでなく、

印刷職人の魂が深く関わっていた。

スクリーン印刷、リトグラフ、孔版印刷、シルクスクリーン──

どれも高度な技術とセンスが必要だった。

インクのにおい、版のズレ、手作業による滲み。

それらが逆に「唯一無二の味」として評価される、熱狂の現場だった。

私たち新潟フレキソも、こうした“職人の心”を継承している。

効率や量産性では測れない、紙の質感やインクのぬくもり──

それは今も、魂を込めて届けている「伝える道具」なのだ。

6. デジタル時代:ポスターは死んだのか?

時代は移り変わった。

街を歩く人々は、もはや空を見上げない。壁を見ない。足元を見ない。

視線の先にあるのは、掌の中のスマートフォン。

SNS、通知、タイムライン、リール動画──

“情報”は常にリアルタイムで、個人化され、音も光も動きもある。

ならば、壁に貼られた一枚の“動かない紙”に、もう意味などあるのだろうか?

「ポスターは、死んだのか?」

この問いは、現代の印刷業界の胸に突き刺さる刃だ。

だが私たちは、そこにこう答えたい。

「ポスターは、いまも生きている。しかも、強く、鮮やかに。」

デジタルと共存する“紙の力”

たしかに、情報の伝達スピードは桁違いに速くなった。

イベントの告知も、商品PRも、求人募集も──まずはWeb、そしてSNSだ。

ポスターの出番は、確かに“減った”。

だが、だからこそ、逆に“目立つ”のだ。

人々がスマホに視線を落として歩く中で、

駅の構内、カフェの壁、コンビニの掲示板にふと目を向けた瞬間、

そこにポスターが在れば、それは“偶然”という名のインパクトを生む。

「その場にある」という強さ。

「空間を支配する」という存在感。

「紙の質感が残す、記憶の跡。」

これらは、いかにテクノロジーが進化しても、デジタルが持ち得ない「手ざわりの説得力」なのだ。

リアルイベントとポスターの再燃

コロナ禍を経て、街は再び動き出した。

フェス、マルシェ、アートイベント、フードトラック、上映会──

“リアルな体験”を求める空気が、かつてないほど高まっている。

そしてそれらの現場で、ポスターはふたたび「現役」として活躍している。

遠くからも見えるビジュアル、並べて貼れば演出にもなる拡張性、

インスタでシェアされることでデジタルとも連動する拡散力──

ポスターは“フィジカルとデジタルの橋渡し役”になった。

特に若者たちは、紙媒体を「レトロでエモい」と感じるようになった。

フライヤーをコレクションする、部屋に貼る、スマホケースに挟む──

一枚のポスターが、“持ち帰る記憶”として愛されているのだ。

小ロット・多様化・デザインの進化

技術の進化は、“紙”を殺すどころか、むしろ進化させた。

オンデマンド印刷による小ロット対応、短納期対応、

変形サイズや特殊紙、ニス加工、箔押し、UV印刷──

ポスターは今、もっと自由に、もっと表情豊かに作ることができる。

新潟フレキソでも、小ロットでのデザインポスター制作を日常的に請け負っている。

飲食店の期間限定メニュー、展示会の案内、PTAの文化祭、アートグループの発表展──

すべてが、思いとデザインが詰まった「唯一無二の一枚」だ。

“貼る”ことの本質──だから、ポスターは死なない

「貼る」という行為には、じつはとても深い意味がある。

そこには、“場所を選び”、“時間を選び”、“誰かに届くことを信じる”という意志がある。

自分の手で、想いを込めたビジュアルを、

物理的に貼るということ──

それは、世界に向けて「ここに私はいる」と宣言することでもある。

誰かの目に留まり、記憶に残り、行動を促す。

それは、デジタル空間の「スクロールされて流れる情報」には決してできない芸当だ。

ポスターは、だからこそ今も生きている。

場所に寄り添い、人の心に触れ、“偶然”を“必然”に変える魔法の紙。

7. エピローグ:一枚のポスターが世界を変える

それは、どこにでもあるような紙だった。

角が少し折れていて、インクは時間とともに褪せ、雨に打たれて端はよれていた。

それでも、その一枚のポスターは、人の心を止め、動かし、世界を変えた。

ポスターとは、決して「ただの紙」ではない。

それは人類が、言葉と絵と願いを融合させて創り出した、最も“情熱的な伝達手段”である。

叫びたい。伝えたい。見てほしい。感じてほしい──

そんな“誰かの願い”が詰まった一枚の紙は、時代を超えて私たちの目の前に現れ続ける。

歴史が証明してきた「ポスターの力」

ポスターは、いつの時代も“最前線”にいた。

街角に貼られた革命の合図として、

戦争を鼓舞する国家の声として、

カルチャーを牽引する象徴として、

そして、誰かの個人的な夢を支える静かな応援団として。

そのすべてに共通していたのは、**「想い」**だった。

伝えたいことがある。見せたい世界がある。動かしたい現実がある。

その熱量を、ビジュアルと文字に込めて、風に揺れる壁に貼りつける──

その行為こそが、ポスターなのだ。

現代における「紙である理由」

今、世の中はデジタルに溢れている。

スマホの画面、SNSの投稿、Web広告、動画、AI、AR、VR──

そのどれもが、速く、便利で、インタラクティブだ。

けれど、“触れられない”情報が溢れすぎて、心に残らない。

そんな時代だからこそ、ポスターの「物質性」は光を放つ。

“そこにある”という事実。

“手で触れられる”というリアルさ。

“貼られた場所と結びつく”という空間的な意味。

それは、五感を通じて届くメッセージ。

ただ目で追うのではなく、「身体で受け取る」情報だ。

そしてその感覚は、時代がどれだけ進化しようとも、決して失われない。

地方の街角にも、世界を変える一枚がある

東京じゃなくていい。ニューヨークやパリじゃなくていい。

新潟の商店街の角、地方の文化会館の掲示板、小さな公園の案内板──

そこにもまた、誰かの願いが貼られている。

町内会のお祭りを盛り上げたい。

地元のバンドのライブに人を呼びたい。

卒業制作の展示会を誰かに見てほしい。

福祉施設の夏祭りを地域の人と共有したい。

そのすべてが、小さなポスターとなって、世界とつながっている。

そう、一枚の紙が、地域を変え、人を動かし、未来をつくる。

新潟フレキソが信じているもの

私たち新潟フレキソは、「印刷」の先にある「想い」を信じている。

名刺も、チラシも、Tシャツも、そしてポスターも──

それは、クライアントの“声”をカタチにする仕事だ。

デザインだけじゃない。紙質も、サイズも、仕上がりも、

全部ひっくるめて「伝える道具」を一緒に創り上げる。

それが、私たちがこの街で印刷を続ける理由。

一枚のポスターが、どこかの誰かに届く。

それがきっかけで何かが始まる。

そんな「奇跡のような現実」を、今日も一枚ずつ、生み出しているのだ。

最後に──あなたも貼れる

このブログをここまで読んでくれたあなたも、

今すぐポスターを貼ることができる。

伝えたいことがあるなら、それを紙にしてみよう。

届けたい思いがあるなら、それをデザインしてみよう。

そして壁に貼ろう。

誰かの目に触れるその瞬間を、信じて。

一枚のポスターが、世界を変えるかもしれない。

そんなロマンを、あなたの手で、あなたの街に。

特別章:日本のポスター史──和紙に宿る、もう一つの物語

「ポスター」という言葉が日本に上陸したのは、明治時代のこと。

しかし、“人の目を引き、思いを伝え、場所を彩る”という行為は、それよりずっと前からこの国に根付いていた。

むしろ日本は、独自の感性と美意識をもって、“紙を貼る文化”を進化させてきた民族と言える。

その軌跡は、まさにもうひとつのポスター史──「和紙と情熱の物語」だ。

江戸時代:アートと商売が融合した引札文化

17世紀、江戸の町。

日本橋の魚屋、上野の呉服店、浅草の芝居小屋──

どこに行っても、店頭には色鮮やかな「引札(ひきふだ)」が貼られていた。

引札とは、いわば“江戸時代の広告チラシ”。しかし、その美しさと完成度は、現代のアートポスター顔負けだ。

引札の多くは木版画で刷られ、浮世絵の技術が駆使されていた。

商人たちは競い合うように豪華な絵柄をあしらい、

七福神や恵比寿・大黒といった縁起物を盛り込んで“福を招くビジュアル”として広めていった。

ただの宣伝ではない。

店の“心意気”を表現する、紙の挨拶状であり、商売繁盛の願いが込められた“祈りのビラ”だったのだ。

さらに重要なのは、これらが一般庶民の目線に立った広告だったこと。

カラフルでわかりやすく、時に洒落っ気たっぷりで、暮らしの中に溶け込んでいた。

つまり、日本の“見る文化”“貼る文化”はすでにこの時代に完成していたのだ。

明治〜大正時代:文明開化と西洋ポスターの出会い

明治維新後、日本は怒涛の近代化を迎える。

洋服、電灯、鉄道、博覧会──あらゆるものが“新しい日本”として紹介される中で、

その顔となったのが、ポスターだった。

特に、石版印刷(リトグラフ)が国内でも普及し始めると、

従来の木版引札とは異なる滑らかなグラデーションとリアルな陰影表現が可能になった。

この時代に現れたのが「文明開化ポスター」と呼ばれる広告群。

例えば、鉄道開通を知らせる豪華な告知ビラ、三越百貨店の開店を彩るポスター、

はたまた「牛肉食べましょう」と西洋文化を啓蒙する商業印刷など、

すべてが“進化する日本”を映す鏡として街に貼られていた。

また、大正時代に入ると、アール・ヌーヴォーやアール・デコの影響が加わり、

日本のポスターは装飾性と洗練されたタイポグラフィを手に入れる。

商店の広告だけでなく、鉄道省や郵便局による観光ポスターも続々と制作され、

ポスターは“公共文化の担い手”としても花開いていった。

昭和戦前〜戦中:紙の武器と化したポスター

昭和に入り、戦争の足音が近づくと、日本のポスターは大きく変貌する。

それはもはや広告ではなかった。

国家の声、思想のツール、動員の装置となったのだ。

「欲しがりません勝つまでは」

「一億火の玉」「撃ちてし止まん」──

こうしたスローガンを掲げた戦時ポスターは、

駅舎、学校、役所、町内会の掲示板など、全国津々浦々に貼られた。

また、家族を出征させた母親の涙、畑を耕す女性たちの横顔、

“銃後”を支える国民の姿を美しく、凛々しく描くことで、

「頑張ること=美徳」であると鼓舞する仕組みが整えられていた。

デザインは機能美重視、色数を絞り、メッセージ性にフォーカスした“日本型プロパガンダ”。

紙の質も落ちた戦時下でも、ポスターは凄まじい数が刷られ、感情を動かす兵器として機能した。

昭和戦後〜平成初期:黄金期と商業デザインの成熟

1945年、戦争が終わると、ポスターは一気に解き放たれた。

戦時の統制から解放された街には、カラフルでポップなビジュアルが溢れた。

映画ポスター、歌謡ポスター、観光地の誘致ポスター、

そして企業広告、百貨店のセール告知、ビールや洗剤のPR──

ありとあらゆる場面で、ポスターは復活した。

特に昭和30〜40年代は、ポスター文化の黄金期。

グラフィックデザイナーの草分けである亀倉雄策、田中一光、永井一正らが活躍し、

ポスターは「視覚芸術」としての完成度を持つようになる。

「東京オリンピック」「EXPO’70」など、国家イベントもポスターで象徴化され、

街全体が“ビジュアルメディアの劇場”と化した。

この時代のポスターは、“記憶に残る広告”という点で、テレビCMと並ぶほどの影響力を持っていた。

現代:ローカルの壁に宿る“想いのグラフィック”

そして現代──

Web広告やSNSが主流となるなかでも、ポスターは静かに、確かに生きている。

それは“量”ではなく“想いの深さ”で勝負する存在になった。

地方のイベント、個展、演奏会、ワークショップ、学校祭、PTA、福祉施設──

そこに貼られるポスターは、どれも小さな範囲でありながら、圧倒的な熱量を持っている。

特に近年は、“レトロブーム”と相まって、昭和風ポスターが再注目されている。

また、アナログ印刷の温もりを求めて、リソグラフやシルクスクリーンを用いた手刷りポスターも増加中。

紙にこだわる理由、それは「ちゃんと残る」から。

情報は消えても、ポスターは“空間と時間を切り取った記録”として、

人の記憶に、物理的に、しっかりと根を張る。

結びに:日本のポスターは「文化」である

たった一枚の紙に、何を込めるか。

それは“伝えたいという願い”であり、

“つながりたいという想い”であり、

“この時代を生きているという証”だ。

日本のポスターは、単なる広告ツールではない。

それは私たちの暮らし、願い、記憶、誇り──すべてを映し出す鏡だ。

そしてこれからも、新潟の地で、私たちはその「鏡」を刷り続けていく。

株式会社新潟フレキソは新潟市の印刷会社です。

お気軽にお問い合わせください。

▶ 会社概要はこちら