印刷物の発注をご検討の方は、こちらのサービスページをご覧ください。

第1章|アロイス・ゼネフェルダーとは?

──“石に描いて刷る”という革命を生んだ、文学青年の逆転劇

18世紀末、ヨーロッパの中心地ミュンヘン。この地に、のちに印刷の歴史を大きく変える男が誕生します。アロイス・ゼネフェルダー(Alois Senefelder)。彼の名前は今日、石版印刷=リトグラフ(lithograph)の発明者として知られていますが、じつはその人生は“劇作家”としての夢から始まりました。しかも、彼が印刷技術に出会ったのは、偶然と必要に迫られた結果だったのです。

ゼネフェルダーは1771年、神聖ローマ帝国の領内(現在のチェコ・プラハ近郊)に生まれ、幼少期に家族とともにドイツ・ミュンヘンへ移住しました。父は俳優。芸術と表現に囲まれた環境で育ち、当初は法律家になるためにミュンヘン大学で法学を学びます。しかし、父の死や家計の事情もあり、学業を断念。次第に文学への情熱が強まり、戯曲作家としての道を志すようになります。

彼の初期の作品はいくつかの劇場で上演され、一定の評価も受けていました。ところが、作品を広めるためには“印刷”が必要不可欠でした。当時の出版事情は厳しく、印刷コストは非常に高額。活字による活版印刷も、銅版による版画印刷も、庶民にとっては手の届かない贅沢品だったのです。ゼネフェルダーは、自分の戯曲を自費出版しようと考えますが、費用の壁に阻まれます。

ここから、運命が大きく動き出します。

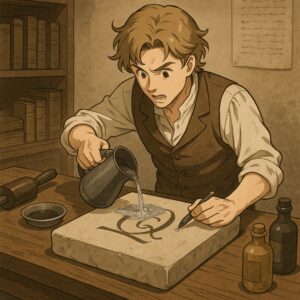

彼は「なんとかして自分で印刷する方法はないか?」と考え、様々な試行錯誤を繰り返します。ある日、母親に頼まれた洗濯の伝票を書こうとして、紙がなかったため、たまたま手元にあった石灰岩(ライムストーン)に油性クレヨンで文字を書いたとされています。そしてその文字の上に薬品をかけ、水を含ませてインクを塗ったところ──なんと、クレヨンの描画部分にだけインクが定着し、他の部分にはインクが弾かれる、という現象を発見します。

これはまさに**「油は水をはじく」**という化学的原理の応用。つまり、「描画部は油性、非描画部は水性」とすることで、平らな表面(石)に描いたものを選択的に印刷できるという驚異の技術だったのです。

この発見は、単なる偶然から生まれたようでいて、じつはゼネフェルダーの**文学に対する情熱と、自分の手で形にしたいという“表現者の執念”**が生んだものでした。しかもこの技術は、従来の印刷方法と比べていくつもの利点を持っていました。

-

彫刻不要:銅版のように彫る手間がない

-

安価な素材:石灰石は銅よりもはるかに安くて手に入る

-

高い精度と再現性:手書きの線画や筆跡がそのまま再現可能

-

大量印刷が可能:石の耐久性を活かして、数百枚から数千枚まで刷れる

ゼネフェルダーは、この技術に“石(lithos)”と“書く(graphein)”というギリシア語を組み合わせた造語「リトグラフ(lithograph)」という名前を与えました。そして、技術として磨きながら、特許を申請し、実用化に向けて歩み始めます。

この技術の凄さは、印刷の世界を根本から変えたという点にあります。それまでの印刷は、「活字を組む」か、「彫る」か、「手で写す」しかなかったのです。しかしリトグラフは、「描くだけで版ができる」という、新しい常識を作り出しました。

ゼネフェルダーは、劇作家としての夢を捨てたわけではありませんでした。むしろ、「自分の戯曲を広める手段として、印刷技術を開発した」という点で、彼の発明は芸術とテクノロジーが手を取り合った瞬間と言えるでしょう。

彼はその後、ドイツ国内やフランス、イギリス、オーストリアなど、ヨーロッパ各地でリトグラフ技術の普及に努め、後世のポスター芸術や新聞印刷、さらには現代のオフセット印刷の礎を築くことになります。

ゼネフェルダーの名前は、いまも世界中の印刷史や美術書に刻まれていますが、その根底にあったのは、「印刷をもっと自由に」「誰もが表現できるように」という、まっすぐな想いと発明者としての鋭い洞察力でした。

第2章|リトグラフの誕生秘話──“紙がない”から始まった革命の物語

1796年、バイエルン王国ミュンヘン。若き劇作家アロイス・ゼネフェルダーは、自分の書いた戯曲を世に広めたいという強い想いを抱いていました。ですが、当時の出版事情は冷酷です。出版にかかる費用は非常に高く、特に小部数を刷るとなれば、印刷職人に頼むコストが跳ね上がる。しかも、挿絵や図版が必要になれば、さらに高価な銅版彫刻が必要でした。

ゼネフェルダーは「誰かに頼まず、自分で印刷ができれば」と考え、独自に印刷技術の研究を始めます。彼が目をつけたのは、**素材としての“石”**でした。

偶然の始まり──洗濯伝票事件

この発明の起点は、思いもよらない些細な出来事でした。ある日、母親から洗濯屋に渡す伝票を書いてほしいと頼まれたゼネフェルダー。しかし、手元に紙がなかった。代わりにあったのは、平らで白い石──印刷実験に使っていた石灰岩(ライムストーン)。

彼は石に、脂肪分を多く含んだ**油性クレヨン(グリースペン)**で文字を書き、うっかりその上に混合薬品をかけてしまった。ところが、その後で水を注ぎ、印刷用の油性インクをローラーで塗ってみると、クレヨンの部分にだけインクが乗り、ほかの部分には弾かれるという現象が起きたのです。

これは単なる偶然の産物ではなく、水と油の反発性という自然法則に基づいた“化学的反応”でした。

原理はシンプル。しかし革新的

ゼネフェルダーはすぐに気付きます──この方法なら、彫らずに描くだけで版ができると。

-

描く:石に油性の絵や文字を直接描く

-

処理する:薬品を塗布して描画部分と非描画部分を区別

-

湿らせる:非描画部分に水分が染み込む

-

インクを塗る:インクは描画部の油性部分にのみ定着

-

刷る:紙をあてて圧力をかけ、印刷!

当時、印刷業界で主流だったのは次の2つの方式でした:

-

活版印刷(凸版):活字や木版を使って紙に圧をかけてインクを転写する

-

銅版画印刷(凹版):金属に彫られた溝にインクを入れ、拭き取り、プレス機で刷る

それに対し、ゼネフェルダーのリトグラフは平らな石の表面だけで完結する“平版印刷”。凹凸のある版が不要なため、低コストかつ自由度が非常に高かったのです。

科学と芸術が融合する瞬間──素材と薬品の奇跡のバランス

この技術は、単なる“偶然”では成立しませんでした。ゼネフェルダーは、その後も試行錯誤を重ね、次のような要素を確立していきます。

● 石材:ライムストーン(石灰岩)

バイエルン地方で採れる細粒の石灰石は、非常に平滑でインクのコントロールがしやすい素材。細かい線画や筆跡を忠実に保持できる「理想の版材」でした。

● 描画材料:グリースペン、油性インク

これらは脂肪分を多く含み、乾いても撥水性を保持。インクの定着と反発が決定的に分かれるため、正確な刷り上がりが可能になりました。

● 処理薬品:硝酸+アラビアゴムの溶液

この薬品を塗ることで、石の表面が描画部と非描画部に“親油性”と“親水性”に分離され、水と油の分離を維持できます。まさに化学反応による表面改質。

こうしてゼネフェルダーは、印刷のプロセスに“科学的工程”を導入した最初の人物の一人とも言えるでしょう。

最初のヒット商品は「楽譜」だった

彼が最初にリトグラフを商業印刷に活用したのは、自分の戯曲のチラシ…ではなく、音楽の楽譜でした。音符や五線譜は線が細く、曲線が多いため、従来の活字組版には不向きでしたが、リトグラフなら手描きの原稿をそのまま版にでき、しかも量産が可能だったのです。

当時の音楽家や出版社はこぞってこの技術に飛びつき、瞬く間にヨーロッパ中でリトグラフが普及。これにより、楽譜は一気に“高級品”から“誰でも手に取れる情報媒体”へと変貌を遂げたのです。

特許取得とリトグラフの命名

1799年、ゼネフェルダーはついに「化学的印刷法(Chemical Printing)」の名でバイエルン政府に特許を出願し、受理されます。その後、技術名をより印象的なものにするために、ギリシャ語の「リトス(lithos=石)」と「グラフィ(graphein=書く)」を組み合わせ、“リトグラフ(lithograph)”と命名しました。

以後、ゼネフェルダーはリトグラフ技術の改良と普及に力を注ぎ、ウィーン、パリ、ロンドン、プラハなど各国を渡り歩いて技術指導を行い、印刷革命を実現していきます。

第3章|どんな技術?リトグラフの仕組みをやさしく解説

──「彫らない印刷」の魔法、その舞台裏をのぞく

アロイス・ゼネフェルダーが発明したリトグラフ(石版印刷)は、それまでの「彫って刷る」印刷から一線を画した**“描いて刷る”技術でした。では一体、どうやって絵や文字を“石の上に描いて”それを何百、何千枚と刷ることができたのでしょうか?

この章では、その驚くほどシンプルでありながら化学的に洗練された仕組み**を、やさしく解説していきます。

Step1|「版材」は“石”!石灰石がリトグラフの命

まずリトグラフで使われる「版」は、金属でも木でもなく、石灰石(ライムストーン)です。これは現在の印刷ではまず見かけませんが、当時は最も扱いやすく、微細な凹凸を持たないため非常に平滑でインクコントロールがしやすい素材として重宝されました。

選ばれる石はバイエルン地方産のものが多く、適度な硬さと水分の吸収性、表面の密度が重要でした。

職人たちは石の表面を磨き上げて完全に平らにし、あたかも“紙”のように扱える状態を作ります。

Step2|「描く」だけ!油性のクレヨンや筆で表現

版の準備ができたら、次は直接絵や文字を描く作業です。

このとき使われるのが、油脂を多く含むグリースペン(油性クレヨン)や筆、油性インク。この描画がそのまま印刷されるため、繊細なタッチ・筆致・ニュアンスを忠実に表現できるのがリトグラフ最大の特長です。

つまり、アーティスト自身が印刷原稿を直接「版に描く」ことができるという、従来の印刷技術にはなかった新しい価値を生み出しました。

Step3|薬品処理で「水がのる部分」「油がのる部分」を作る

描いたあと、そのまま刷れるわけではありません。ここで登場するのが、ゼネフェルダー最大の発明とも言える工程──**化学的な“分離処理”**です。

-

アラビアゴムと硝酸を混ぜた液を石の表面に塗布

-

油性の描画部分はこの薬品をはじき、非描画部分には吸収される

-

結果として、「描いたところだけ油を吸い、その他は水を吸う」状態になる

これにより、油と水の“親和性の差”によってインクの乗る場所と乗らない場所を分けることができるのです。版は完全に平らでありながら、表面の性質(親水性/親油性)をコントロールすることで“印刷領域”を形成している──これこそがリトグラフの心臓部です。

Step4|刷る直前の「湿らせ作業」──水とインクの絶妙なバランス

印刷を開始する前に、版に水を含ませます。この水は非描画部(=親水性のある領域)にのみ吸収され、油性描画部(=親油性)には乗りません。

続いて、油性のインクをローラーで塗布します。すると、水を含んだ部分はインクをはじき、油性で描かれた絵や文字の部分にだけインクが定着します。

この工程は非常に繊細で、**「水分量」「ローラー圧」「温度」**がわずかにズレるだけで、インクがにじんだり、描画外にも付着したりするため、熟練の技と調整感覚が求められました。

Step5|紙をのせてプレス!そして「複製」の完成

準備が整ったら、印刷機に紙をセットし、石の版に圧力をかけて**印刷(プレス)**します。

こうして、手描きのアートや文字が美しく転写された印刷物が1枚完成します。

石の版は丈夫で、1枚の石から数百〜数千枚の刷りが可能でした。さらに、版をきちんと保存しておけば、再版や修正も容易で、芸術的・商業的にも非常に重宝される技術となりました。

現代の「オフセット印刷」はこのリトグラフがベース!

さて、ここまで見てきた工程──実は、現代の主流である「オフセット印刷」もこのリトグラフの応用なのです。

違いは主に「直接刷るか、いったん別のゴム胴に転写するか」。オフセットでは、石ではなく金属製の版(アルミなど)に描画を施し、それをゴム胴を介して紙に転写します。これは「石よりも軽くて速く、量産に適している」ための改良です。

-

リトグラフ:石に直接描いて→紙にプレス

-

オフセット:金属版に描いて→ゴム胴→紙にプレス

つまり、「油は水をはじく」という物理法則を利用して刷る技術は、今も現役で世界中の印刷に使われているということです。

▶併せて読みたい記事 オフセット印刷の父・アイラ・ワシントン・ルーベルとは?世界を変えた“失敗”|新潟市の印刷会社が解説!

第4章|芸術を変えたリトグラフ──ムンク、ロートレック、そしてアートリトグラフの誕生

ゼネフェルダーが生み出した石版印刷、リトグラフは、もともと実用的な目的──安価に印刷するための方法──として生まれました。しかし19世紀後半、この技術は思いがけない場面で脚光を浴びることになります。

それが**「芸術の世界」**です。

リトグラフは、芸術家たちの表現欲求に火をつけました。それまでの印刷技術では不可能だった「手描きの筆致」や「繊細な陰影の再現」が可能になったことで、リトグラフは単なる量産技術から“表現手段”へと進化したのです。

「描いたそのままが刷れる」──芸術家にとっての革命

まず注目すべきは、リトグラフが持つダイレクトな表現性です。

絵画や版画の世界では、木版や銅版などを使った制作が主流でしたが、それらは「彫る」という工程が必要で、彫刻と描画の技術が両立しなければなりません。

しかしリトグラフでは、石に直接描くだけ。つまり、“絵を描く人”がそのまま“版画家”になれる。この自由さは、当時の芸術家たちにとって衝撃的でした。

さらに、筆のタッチ、クレヨンの線の濃淡、細かい陰影、ぼかしなど、絵画的な技法がそのまま再現できるのも大きな魅力でした。

美術と印刷技術が、ここで初めて「真に融合した」のです。

ムンクも、ロートレックも、リトグラフに魅了された

リトグラフが芸術家に取り入れられ始めたのは19世紀中頃から。

中でも象徴的なのが、エドヴァルド・ムンクやアンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックといった巨匠たちの存在です。

● ムンク(Edvard Munch)

「叫び」で有名なノルウェーの画家ムンクは、リトグラフの特性を活かし、心理的・感情的な表現を黒一色の濃淡やラインで表現しました。

彼は木版・銅版と並行してリトグラフも活用し、印刷でありながらまるで肉筆のような“生々しさ”を作品に与えています。

● トゥールーズ=ロートレック(Henri de Toulouse-Lautrec)

19世紀末のパリ、モンマルトルの歓楽街に生きたロートレックは、リトグラフを使ってナイトクラブやカフェのポスターを制作しました。

特に有名なのがムーラン・ルージュのポスター。大胆な色使い、輪郭の効いた線、そして何よりも印象的な構図。これらを可能にしたのは、まさにリトグラフの自由さとスピード感でした。

ロートレックはリトグラフを「都市のアート」「群衆のアート」へと昇華させ、ポスター芸術というジャンルそのものを確立しました。

“アートリトグラフ”の誕生──量産を超えた手仕事の芸術

リトグラフは、安価な印刷技術でありながら、芸術家の手によって「一点一点が表現である」という価値を獲得します。こうして、“アートリトグラフ”=芸術目的で刷られる版画が生まれました。

-

商業用リトグラフ:ポスター、ラベル、新聞の挿絵などの大量印刷

-

アートリトグラフ:限定部数で制作される芸術作品としてのリトグラフ

芸術家たちは、あえて小部数しか刷らず、一枚一枚にサインやナンバリングを入れることで、「版画であってもオリジナル作品である」という位置づけを明確にしました。

この流れは20世紀に入っても続き、ピカソ、マティス、シャガール、ウォーホルらの手によってリトグラフはさらに現代的な表現へと進化していきます。

“量産”と“表現”のあいだで──印刷の新しい可能性

リトグラフは「大量に刷れる」=量産技術であると同時に、「手描きで表現できる」=芸術技法でもありました。

この矛盾するような2つの側面を見事に両立させたことで、印刷は単なる“再生産”の道具から、“創造”の手段へと生まれ変わったのです。

それは、ゼネフェルダー自身の原点──「自分の作品を、自分で広めたい」という想いに通じます。

劇作家として始まった彼の夢は、図らずも**“誰でも、自分の表現を届けられる時代”を先取りする発明**へとつながっていたのです。

第5章|印刷の歴史をどう変えたのか?

──リトグラフがもたらした“静かな革命”と、その衝撃の広がり

印刷の歴史において、アロイス・ゼネフェルダーが生んだリトグラフは「静かな革命」でした。

火薬のような派手さはないが、その技術革新はじわじわと社会構造や文化、産業のあり方までも変えていったのです。

この章では、従来の印刷手法との比較から、社会へのインパクト、そして現代に至るまでの“石版の遺伝子”について掘り下げていきます。

● 活版・銅版と比べて「何がそんなにすごかったのか?」

◯ 活版印刷(グーテンベルク以降の主流)

-

【仕組み】文字を一つ一つ活字で組み、インクをつけて紙にプレス

-

【特徴】文章に強い。図は木版や挿絵に頼る必要あり

-

【課題】組版作業に手間/図版との組み合わせが難しい/表現の自由度は低い

◯ 銅版画印刷(凹版)

-

【仕組み】銅板を彫刻刀やエッチングで彫り、インクを流し込む

-

【特徴】緻密な図や楽譜が刷れる。線の再現度が高い

-

【課題】彫刻技術が必要/大量印刷には不向き/コストが非常に高い

◯ リトグラフ(石版印刷)

-

【仕組み】石に油性で直接描き、化学処理で水と油の反発を活用

-

【特徴】手描き感のまま再現/図も文字も同一の版でOK/繊細さ+量産性

-

【利点】彫らない=版のコスト激減/筆致再現/芸術と商業印刷の両立可能

つまりリトグラフは、活版の文章力と銅版の絵画的精緻さを、低コスト・高スピードで両立できるハイブリッド技術だったのです。

👇併せて読みたい記事

グーテンベルクとは?活版印刷の発明と知識革命を新潟の印刷会社がわかりやすく解説|世界を変えた男の物語

銅版印刷とは?歴史・仕組み・活用まで凹版技術のすべてを新潟の印刷会社が徹底解説|活版・リトグラフとの違いもわかる!

● “印刷の民主化”を促した──知識・芸術・情報のコストダウン

ゼネフェルダーが当初望んでいたのは「自作戯曲の自費出版」。

つまり、彼の発明の動機は“個人でも表現が広められる仕組みをつくりたい”という表現者視点の願いでした。

その結果、リトグラフによって以下のような変化が現実になります:

-

楽譜の量産:複雑な音符も手描きで刷れるため、演奏家への配布が急増

-

教育・教本印刷:図表・イラスト付きの教材が大量生産可能に

-

地図印刷の革新:地形や注記などの詳細を簡単に表現でき、軍事や都市計画にも活用

-

広告・ポスター文化の発展:商業広告が街中に広がり、都市の風景が変わる

-

新聞・雑誌の挿絵導入:よりビジュアルで訴求力のある紙面が誕生

リトグラフは、“誰もが目で見る時代”への扉を開いた技術だったとも言えるのです。

● 職人技から“描く表現者”の時代へ──印刷業の構造改革

従来の印刷職人は、彫る・組む・刷るという分業制が基本。しかも高い技能が要求されるため、専門職での“徒弟制度”が根付いていました。

ところがリトグラフでは、版を彫らずに描くことができるため、訓練された職人でなくても刷れる“新しい層”が印刷業に参入できるようになります。

-

絵が描ければ、版もつくれる

-

技術を持たないアーティストでも、自作を発信できる

-

商店主が自分でポスターやチラシを描くようになる

つまり、印刷の“生産者”が拡張され、印刷文化がより広く、開かれたものになったのです。

● “石から金属へ”──次の時代へつながる技術の系譜

ゼネフェルダーが発明した石版リトグラフは、やがて印刷需要の爆発的な増加により、石の重さや扱いにくさが課題となってきました。

そこで19世紀後半、技術者たちは「石に代わる版材」として、金属(主に亜鉛やアルミ)を使った平版印刷に移行。

ここから、現代の「オフセット印刷」技術が誕生します。

-

原理はリトグラフと同じ:「油は水をはじく」

-

工程が自動化・高速化:機械で回転しながら大量に印刷可能に

-

現在も商業印刷の主力:新聞・雑誌・チラシ・パッケージなどのほとんどがオフセット印刷

つまり、**リトグラフは“今の印刷技術の母体”**であり、ゼネフェルダーの思想は今も印刷現場で息づいているのです。

● 印刷を「大量に」「美しく」「個人でも」できる時代へ

リトグラフの登場は、印刷を「誰か限られた人のもの」から、「社会全体に開かれたもの」へと変えました。

-

大量生産(誰もが手に取れる)

-

芸術性の保持(クオリティが高い)

-

自由な表現(誰でも刷れる)

この3つを同時に叶えたリトグラフは、ただの技術ではなく**“表現の民主化装置”でした。

それはまさに、印刷という文化の本質──「人と人をつなげ、言葉や感情を共有する」**という力を、より多くの人の手に渡した偉大な技術革新だったのです。

第6章|ゼネフェルダーのその後と遺産

──リトグラフが世界をめぐり、未来を開いた“石の奇跡”

アロイス・ゼネフェルダーが「石に描いて刷る」というリトグラフ技術を完成させた1796年から、その影響は静かに、しかし確実に世界へ広がっていきました。

この章では、ゼネフェルダー自身のその後の人生と、彼の発明がどのように受け入れられ、発展していったのかをたどります。

● ゼネフェルダーの晩年──技術者としての誇りと戦い

ゼネフェルダーは、1799年にリトグラフの特許を取得すると、すぐさま技術の改良と普及に力を注ぎ始めます。彼はただの発明家ではなく、教育者・啓蒙者としての情熱も持っていました。

彼は自ら印刷所を設立し、工程をマニュアル化。さらに各地の出版社や工房へ出向き、技術を直接指導しながら、“一過性の発明”で終わらせないための努力を惜しみませんでした。

しかし一方で、ゼネフェルダーは生涯、経済的には恵まれなかったとも言われています。発明の価値は誰もが認めながらも、模倣や特許侵害、版権トラブルに悩まされ、多くの収益は他の出版業者の手に渡ってしまったのです。

それでも彼は、1818年に著した技術書『石版印刷術の全体系(Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerei)』にて、リトグラフの原理・材料・応用例までを網羅し、後進に技術を開きました。

この書籍はフランス語・英語にも翻訳され、各国で石版印刷が広まる決定的な契機となったのです。

● ヨーロッパからアメリカ、そしてアジアへ

ゼネフェルダーの生涯中、リトグラフはドイツ・フランス・オーストリアを中心に、急速に各国へと波及していきます。

◯ フランス

ナポレオン戦争後、フランスは文化復興の一環として美術・出版に力を入れました。パリではリトグラフがポスター、風刺画、新聞挿絵として急成長。

トゥールーズ=ロートレックの活躍も、このフランスでの受容があったからこそです。

◯ イギリス

教育分野への応用が進みました。特に、図鑑・植物画・地図制作でのリトグラフは爆発的に普及。

王立植物園(キューガーデン)での植物学リトグラフは今も美術品として重宝されています。

◯ アメリカ

19世紀半ば、アメリカでも石版印刷が本格導入され、絵入り新聞、絵葉書、旅行パンフレット、戦争報道図版などに使われました。

南北戦争期には、リトグラフで作られた戦場ポスターが多数発行され、プロパガンダ印刷の走りとも言える役割も果たしました。

◯ 日本

江戸末期から明治初期にかけて、西洋印刷技術の導入が進む中で、リトグラフも幕末の蘭学者や開化思想家に注目されました。

とくに教育教材や教科書への応用が進み、明治政府の近代化政策にも合致して、活版と並行して普及します。

● “ゼネフェルダーの石”が今も世界に残る

ゼネフェルダーの名を冠した記念碑や資料館は、現在も欧州各地に存在します。特に彼の故郷ミュンヘンでは、「リトグラフの父」としての功績が再評価され続けています。

また、彼が好んで使用していたバイエルン地方のライムストーン採掘場はいまでも保存され、「ゼネフェルダー・シュタイングルーベ(Senefelder Steingrube)」として歴史遺産に登録されているほどです。

そして現代でも、世界中の美術大学や工房ではあえて“石を使ったリトグラフ”を再現する技術教育が行われています。ゼネフェルダーが思い描いた「表現と印刷の融合」は、21世紀の今も受け継がれているのです。

● ゼネフェルダーの功績は“創る自由”を拓いた

彼が生涯をかけて広めたリトグラフは、芸術だけでなく教育、政治、商業、文化などあらゆる分野を支える「表現インフラ」へと育ちました。

その最大の功績は、“表現することの自由”を個人の手に引き寄せたという点にあります。

もともと演劇という「言葉の芸術」を目指していた青年は、自らの言葉を世に出す手段として印刷技術を発明しました。そしてその技術が、言葉や思想を、図や感情を、より多くの人に届ける扉となったのです。

彼の願いは、単なる印刷方法の改良ではありませんでした。

「表現者のための世界を創る」──それこそが、ゼネフェルダーの真の遺産なのです。

第7章|現代の印刷会社から見たリトグラフの意義

──“描いて刷る”という思想はいまも紙の上で息づいている

現代の印刷現場は、デジタル全盛の時代にあります。IllustratorやPhotoshopで制作されたデータを、オンデマンドプリンターやオフセット機で高速かつ正確に印刷するのが当たり前。機械は自動で版をつくり、色のズレもカメラやセンサーで検知・補正されます。

そんな「精密で速い」現代の印刷において、ゼネフェルダーが発明した石版印刷=リトグラフは、もはや過去の遺産なのか?

いいえ、むしろ私たち印刷会社の目線で見れば、いまだからこそ、リトグラフの精神が重要になっていると実感します。

● 機械では再現できない“描き心地”の魅力

リトグラフ最大の特徴は、「描いたものが、そのまま刷れる」ということ。彫らない、打ち込まない、デジタル化しない。手の震えや筆圧、感情までがそのまま紙面に刻まれる。

この“描き心地”こそが、現代の印刷にはなかなか出せない価値です。

私たち印刷会社でも、お客様から「この筆跡の感じ、どうにか再現できませんか?」という相談を受けることがあります。

それは単なる「文字」ではなく、「感情を伴った線」なのです。

そうした時、私たちは思い出します。かつて石に描かれたその線が、一枚一枚の紙に命を吹き込んだあの時代のことを。

● “大量に、でも個性的に”──リトグラフが示した方向性

現代の印刷は量産が得意です。しかし、「誰でも同じものを持っている」ことが価値を下げてしまう時代でもあります。

だからこそ今は、こうしたキーワードが大事になってきています:

-

少部数印刷

-

可変データ印刷(1枚ずつ内容が違う)

-

ハンドメイド感・筆致感の演出

-

“味”のあるデザイン

これらは、すべてゼネフェルダーのリトグラフが最初に達成していたことでもあるのです。

つまり、「描いたものを、自分で何枚も刷る」こと。それは、デジタルで作られた均一な世界とは真逆の**“個人性の量産”**です。

私たちはいま、最新鋭の印刷技術の中で、あえて手作り感を演出する加工や仕上げを提供しています。

箔押し、活版風エンボス、和紙印刷、クラフト系パッケージ、ペン画風加工…。それはすべて、リトグラフの精神的な継承でもあるのです。

● 印刷が“自分の表現手段”であるという原点

ゼネフェルダーがリトグラフを発明したのは、「劇作家として、自分の作品を世に出したかったから」でした。

つまりリトグラフは、表現者の願いから生まれた技術であり、印刷を“他人に頼まないで済む”手段に変えたという革命でもありました。

この原点は、今の印刷にも通じます。

-

ハンドメイド作家が自分の台紙やラベルを刷りたい

-

起業家がチラシや名刺をこだわって作りたい

-

アーティストが画集を自費出版したい

それぞれの願いに、私たち印刷会社は寄り添い、「印刷を届けたい人に届ける手段」にすることこそが使命だと考えています。

その想いの起点には、いつもゼネフェルダーの存在があるのです。

● リトグラフは「過去の技術」ではない──未来へつながる“思想”

リトグラフは、もはや主流の印刷技術ではありません。石版で刷っている印刷会社は、ほとんど存在しないでしょう。

しかしその“思想”──

-

描くことと刷ることを一致させる

-

自分の作品を自分で広める自由

-

表現と量産の架け橋を作る

これらは、今も私たち印刷会社が大切にしているものづくりの根っこと深く結びついています。

● デジタルと手仕事の“間”にある価値を伝えたい

私たち印刷会社は、毎日「正確で、美しく、速く」を追求しています。

でも同時に、「人の手の温度」「個人の表現」「自分らしさ」も大事にしたいと思っています。

ゼネフェルダーのリトグラフは、その中間にある理想の技術でした。

だからこそ私たちは、印刷の未来を考える時、過去に立ち返るのです。

第8章|なぜ今、石版印刷=リトグラフを知るべきなのか?

──印刷の未来は、ゼネフェルダーの描いた石から始まった

石に描き、それを何百枚も刷る。しかもそれが、職人でなくてもできる。そんなことが200年以上前に始まっていたと聞けば、誰もが驚くでしょう。

アロイス・ゼネフェルダーの発明したリトグラフ=石版印刷は、単なる技術革新ではなく、“ものを伝える手段”そのものの構造を変えた存在でした。

そして今、私たちの時代──スマホで文章が書け、AIがデザインをつくり、クリック一つで印刷できる現代だからこそ、この「描いて刷る」という古くて新しい思想を、もう一度見直すべきではないかと思うのです。

● 表現の民主化は、リトグラフから始まった

ゼネフェルダーがリトグラフを生んだ理由。それは「自分の劇作品を、自分で世に出したい」というごく個人的な欲求でした。

しかしその技術は、楽譜を安く配ることを可能にし、絵入りの教科書を子どもたちに届け、アーティストに筆の感触を保ったままの表現を許し、ポスターで街を彩り、風刺画で政治を動かし、人々に“目で見る時代”を届けました。

つまり、リトグラフは**「誰でも情報を持てる時代」「誰でも表現者になれる社会」のスタート地点**だったのです。

● 過去の印刷技術に、未来のヒントがある

現代では、すべてが便利になりました。印刷も例外ではありません。

しかし、**「手で描き、刷り、届ける」**という行為には、デジタルでは代替できない人間的な価値が存在します。

ゼネフェルダーが生み出したのは、技術だけではなく、“思想”でした。

それは印刷会社にとっても、個人の表現者にとっても、今なお根本にあるべきものづくりの哲学だと、私たちは考えています。

リトグラフの歴史年表|石から始まる印刷の系譜

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 1771年 | アロイス・ゼネフェルダー、プラハ近郊に生まれる |

| 1796年 | 石に描いた文字で印刷できる現象を発見(リトグラフの起源) |

| 1799年 | 石版印刷の特許を取得、技術名を「リトグラフ」と命名 |

| 1818年 | 技術書『石版印刷術の全体系』を出版 |

| 1834年 | ゼネフェルダー死去(享年62)、リトグラフは各国で急速に普及 |

| 1850年代 | フランス・イギリスでポスター印刷、教育教材印刷が拡大 |

| 1890年代 | ロートレック、ムンクらがアートとしてのリトグラフを確立 |

| 1900年代前半 | 金属版によるオフセット印刷が主流に(リトグラフの原理応用) |

| 現代 | 芸術教育・美術印刷でリトグラフが再評価、技術的継承が続く |

印刷を愛するすべての人へ──石に込められた“最初の一筆”を、忘れない

私たちが今日、名刺を刷り、ポスターを配り、パンフレットで伝え、Tシャツをプリントし、ネット印刷で全国に届けられるのは、すべて**「誰かが初めて描いて刷った」その原点**があるからです。

その“誰か”が、ゼネフェルダーでした。

だからこそ、印刷の未来を語るときには、かならず彼の話から始めるべきだと、私たちは思っています。

\株式会社新潟フレキソは新潟県新潟市の印刷会社です。/

あらゆる要望に想像力と創造力でお応えします!

印刷物のことならお気軽にお問い合わせください。

▶ 会社概要はこちら

🔗関連リンクはこちらから

■CMYKとは?RGBとの違いと印刷用語を新潟の印刷会社が徹底解説!

■オフセット印刷とは?仕組み・歴史・特徴まで印刷会社がやさしく解説!

■木版印刷とは?歴史・仕組み・他印刷との違いまで徹底解説|新潟の印刷会社が語る誕生から現代の再評価まで

■銅版印刷とは?歴史・仕組み・活用まで凹版技術のすべてを新潟の印刷会社が徹底解説|活版・リトグラフとの違いもわかる!

■オフセット印刷を“産業標準”に変えた男──キャスパー・ヘルマン(Caspar Hermann)の功績と印刷機500年史

■オフセット印刷の父・アイラ・ワシントン・ルーベルとは?世界を変えた“失敗”|新潟市の印刷会社が解説!

■活字印刷と絵の印刷はなぜ別だった?融合と進化の歴史を図解で徹底解説|CMYK・特色・DTP・本木昌造・AI印刷まで!

■カラー印刷の歴史と色の進化を完全解説|CMYK・網点・多色刷り・オフセット・オンデマンドまで色の仕組みが全部わかる!

■なぜ印刷データはIllustratorが主流なのか?写植からDTPソフトの進化・PDF入稿までの歴史を徹底解説【保存版】

■日本の印刷はここから始まった!本木昌造と弟子たちが築いた活版印刷・出版文化・デザインのすべて【完全決定版】

■グーテンベルクとは?活版印刷の発明と知識革命を新潟の印刷会社がわかりやすく解説|世界を変えた男の物語

■Illustrator・PDF入稿完全ガイド|印刷会社が教えるネット印刷データ作成&トラブル防止チェックリスト【保存版】

■聖書はなぜ豪華に製本されているのか?|革装・金箔・信仰が込められた理由を解説

■AI時代に「印刷物はもういらない」は間違い!超重要な理由とは?|紙×デジタルで伝える力を最大化する方法を印刷会社が解説