印刷物の発注をご検討の方は、こちらのサービスページをご覧ください。

第1章|網点(ハーフトーン)とは?|印刷で濃淡を表現する“点”の技術

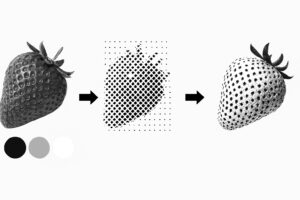

網点とは?点の大小で濃度を表現する方法

網点(あみてん)とは、印刷の世界で濃淡やグラデーションを表現するために使われる「小さな点」の集合のことです。たとえば、新聞やモノクロのチラシをルーペでのぞいてみると、小さなドットが並んでいるのが見えるはずです。それが、まさに網点です。

この技術が発明されたことにより、写真や絵のような**“階調のある画像”を印刷できるようになりました。**

それまでの印刷技術では、「黒」か「白」しか再現できず、中間のグレーを表現することができなかったのです。網点は、点の大きさや密度を変えることで“なんとなく灰色に見える”ように錯覚を起こさせる、視覚と技術の融合とも言える画期的な仕組みです。

ハーフトーンという呼び方の意味と由来

網点は英語で 「halftone(ハーフトーン)」 と呼ばれます。これは直訳すると「半分の調子」、つまり “中間調”を表現する技法という意味です。

印刷の原理では、黒(インクがある)と白(インクがない)の2値しかありません。しかし、その2値の中に中間的な調子(トーン)を再現するために考え出されたのが、ハーフトーンという考え方なのです。

この命名には、「線や塗りだけではない、写真のような“濃淡”を印刷で再現したい」という技術者たちの熱い願いが込められています。

なぜ線ではなく「点」で階調を表すのか?

「線を薄くすればいいのでは?」と思うかもしれませんが、印刷ではそれができません。インクはあるかないかでしか制御できず、「ちょっとだけ塗る」「ちょっとだけ薄くする」といったことは物理的に不可能なのです。

そこで登場するのが「点の大きさを変える」方法です。小さな点を間隔を空けて打つことで白が多く見える=薄く見える。逆に大きな点が密集すれば濃く見える。

このように、**“点の配置と大きさで人間の目をだます”**ことで、滑らかなグラデーションを再現するのが網点なのです。

この錯覚を利用した印刷技術は、今日の新聞、雑誌、チラシ、ポスターなど、あらゆるビジュアルメディアの基盤となっています。

第2章|写真はあった。でも網点がなければ“印刷”はできなかった

写真はすでに存在していた──でも「届けられなかった」

19世紀前半、人類は“現実の一瞬”を写し取る画期的な技術を手に入れました。

それが1839年にフランスで発表されたダゲレオタイプ、いわゆる銀板写真です。

この写真術は、銀でコーティングされた金属板に光を当て、化学反応を使って像を定着させるもので、世界初の実用的な写真技術として一世を風靡しました。

その美しさと精密さは驚異的でしたが、決定的な欠点がありました。

「複製できない」──つまり、“配れない”という問題です。

写真機で撮った一枚は、そのまま一点モノ。手元で見ることはできても、それを大量に複製し、印刷して多くの人に届ける手段が存在しなかったのです。

印刷技術は「線」で描くものだった

当時の印刷技術といえば、木版画・銅版画・リトグラフなどが主流で、どれも**「線」を彫ったり描いたりする手作業による表現**が基本でした。

活版印刷でも写真のような微妙な階調(明暗のグラデーション)は扱えず、線画やイラストで代用するしかなかったのです。

つまり、「写真のように見える画像を印刷する」ための方法がなかった。

写真と印刷は、まるで別世界にあるような関係だったのです。

👇併せて読みたい記事

木版印刷とは?歴史・仕組み・他印刷との違いまで徹底解説|新潟の印刷会社が語る誕生から現代の再評価まで

アロイス・ゼネフェルダーと石版印刷の誕生|リトグラフが変えた印刷と芸術の歴史|新潟の印刷会社が解説!

“リアルを刷る”という夢を実現するために必要だったのが網点

写真というリアルな視覚表現が登場したものの、その魅力を印刷物として再現する手段はなかった──これは19世紀当時の大きな技術的ジレンマでした。

ここで重要なのが、「濃淡をどう印刷で表現するか?」という問題です。

インクは基本的に「ある」か「ない」かの2値(黒か白)しか表現できません。

グレーのような“中間の色”は、当時の印刷ではどうしても再現できなかったのです。

この課題を突破するために生まれたのが、次章で紹介する**網点(ハーフトーン)**という発想です。

点の大小や密度を変えることで濃淡を表現するこの技術こそ、写真を印刷可能にした決定打でした。

写真を「撮る」技術はあっても、「届ける」技術がなかった時代。

それを可能にしたのが、網点という“点の発明”だったのです。

第3章|網点の歴史|写真印刷を可能にした革命的な発明

写真はあった。でも“刷れないリアル”を変えたのが網点だった

19世紀の後半、写真技術は急速に発展していました。

しかし、そこで立ちはだかったのが「印刷との断絶」という課題です。

写真は“現像”であって“印刷”ではない──つまり、撮影されたリアルな像を、そのまま紙の上に量産する手段がなかったのです。

どれだけ精密な写真を撮っても、それを新聞や書籍、広告に掲載するには、職人による線画や銅版画などで描き起こすしかなかった。

そこに登場したのが、網点(ハーフトーン)という発明です。

この技術が登場したことで、「写真を印刷で再現できる時代」=視覚の大量複製時代が幕を開けました。

発明者フレデリック・アイヴスと“点に分解する”という天才的発想

この技術革新を成し遂げたのが、アメリカの発明家 **フレデリック・ユージーン・アイヴス(Frederic Eugene Ives, 1856–1937)**です。

もともと写真や光学技術に強い関心を持っていたアイヴスは、「写真の階調をどうすれば印刷できるか?」という問いに真正面から取り組みました。

彼の答えは、「画像を点に変換して刷る」というアナログと錯覚を融合させた方法でした。

光学スクリーンによる“網点”生成の原理

アイヴスが開発したのは、ハーフトーンスクリーン(halftone screen)と呼ばれる特殊な装置です。

これを使って、写真原稿を細かい点に変換し、その濃淡を点の大きさや密度で表現できるようにしたのです。

具体的には次のような構造でした:

-

写真原稿の前に「ガラスのスクリーン」を配置

→ このスクリーンには細かい縞模様や格子状のラインが入っており、光を部分的に遮断する役割を持ちます。 -

光を透過させると、スクリーンによって像が「ドット状」に分割される

→ 明るい部分は大きなドット、暗い部分は小さなドットとして写る。 -

この像を感光材に焼き付け、金属製の印刷版に転写

→ インクが載る面がドットとして再現される。

この結果、一見グラデーションのように見える画像も、実は“大小の点”の集合で表現されているという驚くべき手法が完成したのです。

網点=錯視を応用した視覚の魔法

人間の目は、ある程度離れた距離から見ると小さな点の集合を「面」として認識します。

アイヴスはこの“錯視”を巧みに利用しました。

つまり、実際には点しか刷っていないのに、人間には滑らかな濃淡として見える──これこそが、網点=ハーフトーン印刷の本質です。

アイヴスのスクリーン技術により、従来の線画や版画では不可能だった「写真のような階調再現」が印刷で可能になったのです。

初期の網点印刷とその社会的インパクト

1880年、アイヴスによるハーフトーン印刷がアメリカの新聞や雑誌で実用化され始めると、紙面に載る写真の“リアルさ”が一気に跳ね上がりました。

-

戦場や事件現場の報道写真

-

有名人や王族の肖像画

-

海外の風景や文化の紹介

これらが印刷物に登場することで、読者の視覚体験は格段に広がり、報道・広告・出版業界に革命的な変化をもたらしました。

さらに、網点の登場により、「写真=アート」だった時代から、「写真=情報」という新たな時代への移行が始まったとも言えます。

網点の発明は“情報の表現形式”そのものを変えた

フレデリック・アイヴスの網点技術は、単に写真を印刷できるようにしただけではありません。

それは、情報そのものを“視覚化し、複製し、大量配布する”という行為の在り方を根底から変えたのです。

グラデーションを「点」で表現するという発想は、のちのピクセル概念やディスプレイ技術にもつながる思想的土台となりました。

網点とは、視覚を分解し、現実を届けるための革命だった。

アイヴスの技術がなければ、今日の印刷も、映像文化も、ここまで進化していなかったかもしれません。

第4章|網点印刷の仕組みと種類|アナログからデジタルへ

網点印刷の基本構造|「点で濃淡を作る」原理とは

網点印刷とは、大小の点を使って画像の明暗(階調)を表現する印刷技術です。

たとえば写真の暗い部分には大きな点を密に、明るい部分には小さな点を粗く配置することで、人の目には“グレー”に見える錯視効果を利用しています。

この原理は、ハーフトーンとも呼ばれ、インクを濃淡で制御できないオフセット印刷や凸版印刷において不可欠な技術です。

では、この網点にはどんな種類があり、どう進化してきたのでしょうか?

AMスクリーンとは?|最も一般的な規則正しい網点

**AMスクリーン(Amplitude Modulated screen)**とは、

「点の大きさを変えて濃淡を表現する」もっとも基本的な網点方式です。

-

点の位置は規則正しく並んでおり(格子状)、

-

点のサイズだけが変化します(暗いほど大きな点、明るいほど小さな点)

この方式は印刷で最も広く使われており、新聞、雑誌、チラシ、カタログなどで見る網点の多くがAMスクリーンです。

特徴としては:

-

印刷安定性が高い

-

網点の角度管理が重要(例:CMYKで15度・45度・75度・0度など)

-

モアレ(干渉模様)が発生しやすいが、管理すれば美しく出力できる

「網点 印刷」と検索される方が最初に触れるのが、ほぼこのAM方式と言えるでしょう。

FMスクリーンとは?|ランダムに配置される微細な網点

一方、近年注目されているのが**FMスクリーン(Frequency Modulated screen)**です。

こちらは、点の大きさは一定で、点の密度を変えることで濃淡を表現する方式です。

-

明るい部分=点が少ない(スカスカ)

-

暗い部分=点が密集する(ギッシリ)

-

点の位置はランダムで、規則的ではない

FMスクリーンの特徴は:

-

モアレが発生しにくい

-

写真のような繊細な質感・高解像度に向いている

-

ただし印刷条件がシビアで、版ズレやドットゲインに弱い面もある

最近ではパッケージ印刷や高級写真集、ポスターなどの高精度印刷に使われることが多くなっています。

ハイブリッドスクリーン|AMとFMのいいとこ取り

技術が進化した現在では、**AMとFMを組み合わせた「ハイブリッドスクリーン」**も登場しています。

これは、中間調にはAM、極端な明暗部分にはFMを適用することで、バランスよく美しい出力を目指す方式です。

商業印刷でもハイブリッド化が進んでおり、網点技術がデジタル処理と連携する時代が到来しています。

デジタル印刷と網点の新しい関係

DTP(デスクトップパブリッシング)やCTP(コンピュータ・トゥ・プレート)の登場により、網点生成はコンピュータで自動処理されるようになりました。

IllustratorやInDesign、Photoshopなどで作られた画像やデザインも、出力時にはRIP(ラスターイメージプロセッサ)という処理装置で網点化されて印刷用データに変換されます。

また、オンデマンド印刷やインクジェットプリンタでは、網点とは異なるマイクロドロップ方式を使う場合もありますが、基本的な思想は「小さな点で濃淡を表す」という網点技術に由来しています。

網点は進化を続ける“印刷の心臓部”

網点技術は100年以上前に誕生したにもかかわらず、現代でも最前線で活躍する印刷の中核技術です。

規則的に並ぶ点の世界も、ランダムに広がる点の世界も、すべては**「リアルを点で刷る」という発明から始まった物語**。

この章で紹介したAMスクリーン、FMスクリーン、そしてそのハイブリッド技術は、網点 印刷の多様性と進化の証明です。

第7章|今も活きる網点技術|Tシャツからアートまで

網点は昔の技術ではない。今も日常に溶け込んでいる

網点(ハーフトーン)と聞くと、19世紀の印刷技術と感じるかもしれません。

しかし実際には、網点印刷の思想は現代のあらゆるビジュアル表現に活かされ続けています。

私たちが何気なく手に取るチラシや雑誌、街中のポスター、果てはファッションアイテムに至るまで、網点の技術は形を変えて活用されています。

特に近年では、「網点表現そのもの」がデザインの一部として採用されるケースも増えており、視覚文化の“文脈”として再評価されているのです。

ファッションアイテムにも使われる網点表現

近年注目されているのが、**Tシャツやパーカー、トートバッグなどへの網点プリント(ハーフトーンプリント)**です。

たとえば:

-

写真を網点化し、ドット状の濃淡でプリントすることで、味のあるヴィンテージ感やレトロ感を表現

-

キャラクターやアート作品の背景に網点を使って印刷風デザインを強調

-

DTF(Direct to Film)やシルクスクリーン印刷などと組み合わせて、「点」ならではの質感を活かす表現

このように、「網点=デザインの要素」として活用されているのが現代の特徴です。

「網点 Tシャツ」などの検索ニーズも存在し、マーケットとしても一定の支持を得ているジャンルです。

網点とアート|ウォーホル以降の“点”の美学

アートの分野でも、網点は重要な表現手法です。

最も有名なのは、ポップアートの巨匠アンディ・ウォーホルやロイ・リキテンスタインの作品。

彼らは意図的に印刷物の網点を模した表現を採用し、視覚のメディア性・複製性をテーマに作品を生み出しました。

現代でも、デジタルアートやグラフィックデザインで:

-

網点風ブラシ

-

ハーフトーンパターン

-

ラスタライズ・ドット処理

などを使った**“あえて見せる網点”**という演出が人気です。

このように網点は、単なる印刷技術ではなく、文化的・美術的アイコンへと進化しています。

プロダクト印刷・雑貨でも活躍する網点

網点表現はTシャツだけでなく、ポスター、ノベルティ、文房具、パッケージデザインなどにも広く使われています。

とくに:

-

雑誌の表紙デザインでレトロな雰囲気を出す

-

商品パッケージに写真調の質感を再現する

-

ステッカーや名刺に“印刷風”を演出するアクセントとして使う

など、「あえて網点に見せる」デザインテクニックとしても重宝されています。

これはまさに、網点が“表現手段”から“表現目的”へと昇華した例です。

現代における網点技術の価値

いまや網点は、単に濃淡を再現するだけでなく、ノスタルジー・レトロ・メディア性を表現する意匠としても活用されています。

そして、それが商業印刷だけでなく、アパレルやアート、デジタルデザインの世界にまで波及しているのです。

網点とは、リアルを刷る技術から始まり、

今では「文化を演出するデザイン言語」へと進化しているのです。

第8章|まとめ|もし網点がなかったら、今の写真も映像もなかった

網点とは、単なる印刷技術ではない

この記事で見てきたように、「網点(ハーフトーン)」とは、点の集合によって濃淡やグラデーションを表現する技術です。

1880年代、写真を“刷る”ために発明されたこの技術は、印刷文化を根本から変え、私たちの「見る」「伝える」「感じる」を拡張しました。

網点がもたらしたのは、技術的進化にとどまらない、視覚表現の革命です。

印刷業界にとってはもちろんのこと、報道・出版・広告・芸術、そして現代の映像表現に至るまで、その影響は計り知れません。

網点がなかった世界は、どれほど“情報のない”世界だったか

もし網点という発明がなかったら──

私たちは新聞で写真を見ることもできず、商品を“目で選ぶ”という購買体験も、カラフルな雑誌の世界も知らないままだったかもしれません。

-

写真は“撮れても配れない”まま

-

印刷物は“文字と線画だけ”のまま

-

情報は“読まれる”だけで、“感じられる”ことはなかったかもしれない

網点とは、現実を「視覚ごと複製」できるようにした最初の装置だったのです。

網点が種をまいた「点の文化」は、今も生きている

網点から始まった“点の発想”は、のちにピクセルやディスプレイ技術へと進化し、

いま私たちが見ているスマホ画面、映像、SNS上の画像──すべてのルーツに深く関わっています。

-

網点=アナログな点による錯視

-

ピクセル=デジタルな点による表示

どちらも、「点で世界を再現する」視覚のテクノロジーです。

つまり、網点は印刷の一手法であると同時に、現代の情報社会を根本から支える“思想”でもあるのです。

点が変えた、情報のかたち。文化のかたち。

視覚情報が、言葉や数字と並んで**「伝える力」を持てるようになったのは、網点という技術があったから。**

印刷物に感情を宿し、記録をビジュアルに変え、社会全体のコミュニケーションを豊かにしました。

そしていま──網点は、Tシャツ、アート、パッケージ、そしてWebデザインにまで息づいています。

小さな点が、世界を変えた。

それが「網点」の物語です。

網点の力を、いま一度見つめ直そう

印刷会社にとって、網点は単なる工程ではありません。

それは、「リアルをどう伝えるか?」という問いに対する、もっとも美しく、論理的な答えのひとつです。

だからこそ、私たちは網点を誇りを持って扱い、進化する印刷技術の中でもその**“点の思想”を守り続けている**のです。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

網点という一見地味な存在の背後には、視覚と情報、文化と技術が交差する壮大な物語が広がっていることを、少しでも感じていただけたなら幸いです。

\株式会社新潟フレキソは新潟県新潟市の印刷会社です。/

あらゆる要望に想像力と創造力でお応えします!

印刷物のことならお気軽にお問い合わせください。

▶ 会社概要はこちら

🔗関連リンクはこちらから

■CMYKとは?RGBとの違いと印刷用語を新潟の印刷会社が徹底解説!

■日本語フォントのすべてがわかる!明朝体・ゴシック体の違いから歴史・写植・DTP・可変フォントまで完全解説|新潟の印刷会社

■dpiとは?線数(lpi)とは?印刷に必要な解像度の違いをやさしく完全解説!なぜ“点”と“線”で表すのかも納得できる

■画像拡張子・保存形式・解像度の違いと正解がわかる完全ガイド|JPEG・PNG・PDFも徹底解説【保存版】

■湿板写真とは?フレデリック・スコット・アーチャーが発明した“コロジオン湿板法”と高画質ネガ、暗室馬車の時代

■活字印刷と絵の印刷はなぜ別だった?融合と進化の歴史を図解で徹底解説|CMYK・特色・DTP・本木昌造・AI印刷まで!

■ベクター画像とラスター画像の違いとは?印刷・拡大・使い分けまで新潟の印刷会社がわかりやすく解説します!

■金赤とは?印刷現場で定番の“M100+Y100”の赤の正体とDIC特色との違いを徹底解説!

■なぜ印刷データはIllustratorが主流なのか?写植からDTPソフトの進化・PDF入稿までの歴史を徹底解説【保存版】

■アロイス・ゼネフェルダーと石版印刷の誕生|リトグラフが変えた印刷と芸術の歴史|新潟の印刷会社が解説!

■世界初の近代的印刷工場とは?蒸気機関と回転印刷機が変えた“情報革命”を印刷会社が解説

■Illustrator・PDF入稿完全ガイド|印刷会社が教えるネット印刷データ作成&トラブル防止チェックリスト【保存版】

■木版印刷とは?歴史・仕組み・他印刷との違いまで徹底解説|新潟の印刷会社が語る誕生から現代の再評価まで